|

Max Henry FerrarsMax Henry Ferrars (* 28. Oktober 1846 in Killucan, Irland; † 7. Februar 1933 in Freiburg i. Br.) war ein britischer Kolonialbeamter, Autor, Fotograf und Hochschullehrer, der Ende des 19. Jahrhunderts in Britisch-Burma und danach als Lektor für englische Sprache an der Universität Freiburg i. Br. tätig war. Er diente etwa 25 Jahre lang im Imperial East India Forestry Service und anderen öffentlichen Ämtern im damaligen Birma. Das Ehepaar Bertha und Max Ferrars verfasste ein ethnografisches und fotografisches Werk über die Lebensweisen verschiedener einheimischer Bevölkerungsgruppen mit dem Titel Burma, das 1900 auf Englisch zum ersten Mal veröffentlicht wurde.[1] Max und Bertha Ferrars waren weiterhin die Großeltern der 1907 in Rangun geborenen britischen Romanautorin Elizabeth Ferrars. Ferrars' Leben und Werk wurden ab den 2000er Jahren vor allem durch Publikationen der Royal Geographical Society sowie durch das Museum Natur und Mensch in Freiburg gewürdigt, zu dessen ersten Förderern er mit seiner Schenkung birmanischer Kulturobjekte zählt. Die 2011 erschienene Literatursammlung über die Ethnie der Bamar in den Human Relations Area Files, einer sozialwissenschaftlichen Datenbank für Kulturvergleiche an der Yale University, nannte das Buch der Ferrars als historische Quelle „bemerkenswert für eine Fülle von Fotografien zu allen Themen. Diese sind in der Literatur unerreicht.“[2] LebenFrühe Jahre und AusbildungFerrars wurde am 28. Oktober 1846 in Killucan, Irland, geboren. Er war der Sohn eines irischen Vaters und einer deutschen Mutter. Nach seinem Studium am Trinity College in Dublin studierte er von 1870 bis 1871 Forstwirtschaft an der Königlich-Sächsischen Forstakademie in Tharandt bei Dresden.[3] Diese Akademie, gegründet von dem renommierten Forstwissenschaftler Heinrich Cotta, war eine international führende Lehranstalt, in der Forstwirtschaft sowohl praktisch wie auch als wissenschaftliche Disziplin gelehrt wurde, einschließlich Botanik und Biologie sowie mathematischer und volkswirtschaftlicher Verfahren.[4] Berufstätigkeit und ethnografische Studien in BirmaNach Abschluss seiner Ausbildung übersiedelte Ferrars nach Birma, damals Teil von Britisch-Indien, wo er 25 Jahre als Forstmeister im Imperial East India Forestry Department und später auch als „Director of Public Instruction“ (Schulrat) im britischen Kolonialdienst stand.[5] Anfang der 1850er Jahre hatte der Zweite Anglo-Birmanische Krieg zur britischen Herrschaft im südlichen Birma und der Dritte Anglo-Birmanische Krieg 1885 zur vollständigen Annexion des Landes geführt.[6] Die Gewinnung und der Export von Holz, einschließlich der wertvollen Teakholzressourcen Birmas, waren ein wichtiger Faktor für die koloniale Wirtschaft.[7] Dort hatte der deutsche Botaniker Dietrich Brandis und Leiter der kolonialen Forstverwaltung, der als Begründer der tropischen Forstwirtschaft gilt, ab 1856 ein Verfahren zur Bestimmung des forstwirtschaftlichen Nutzwerts und zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Teakwäldern entwickelt.[8]  Aufgrund ihrer fundierten Kenntnissen der birmanischen Sprache und Reisen in verschiedene Landesteile veröffentlichten er und seine Frau Bertha Ferrars 1900 ein Buch mit dem Titel Burma, das detaillierte ethnografische Beschreibungen der einheimischen Kultur und Gesellschaft enthält und mit mehr als 400 Schwarzweißfotografien illustriert ist. Durch detailreiche Beschreibungen und dokumentarische Fotografien präsentiert das Werk den Lebenszyklus der Menschen, von der Kindheit über die Jugend bis hin zum Erwachsenen und endet mit dem höheren Alter und Begräbnisfeierlichkeiten. Weitere Kapitel behandeln Aspekte wie Gewerbe und Berufe, ethnisch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wie die Shan, Karen, Chin, Chimpaw, Chinesen, Inder und Europäer, sowie Geografie, politische Geschichte und Verwaltung oder Anlässe für Feiern und Feste. In den Anhängen finden sich Anmerkungen zur birmanischen Geschichte, Sprache, Musik, einschließlich Beispiele birmanischer Musik in westlicher Notenschrift, Statistiken zur Bevölkerung, Exporten und Importen der Kolonialwirtschaft sowie zur einheimischen Zeitrechnung und dem birmanischen Kalender. Neben vielen anderen Beobachtungen dokumentierten die Autoren historische Monumente, Landschaften und Ansiedlungen sowie Lebensumstände verschiedener Volksgruppen durch Text und Fotografien, wie z. B. Bootsregatten, Glücksspiele oder die birmanische Form des Schachspiels.[9] Das Buch erschien 1901 in einer zweiten Auflage in London und wurde 1996 in Bangkok als Faksimile neu aufgelegt. Die für die Illustrationen charakteristischen Darstellungsweisen und Motive beschreibt die Kuratorin der fotografischen Sammlung der Royal Geographical Society wie folgt:

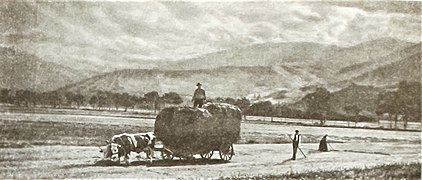

– Joanna Wright, Royal Geographic Society, London: Photographs by Max and Bertha Ferrars Als Mitglied der Anglo-Oriental Society for the Suppression of the Opium Trade in Burma schrieb Ferrars über die schädlichen Auswirkungen von Opium.[10] Dadurch geriet er in Konflikt mit den britischen Behörden und musste 1896 im Alter von 50 Jahren von seinen Ämtern zurücktreten.[11] Lebensabschnitt in Freiburg im Breisgau 1896 kehrten die Ferrars nach Europa zurück und ließen sich in Freiburg im Breisgau nieder. Ab 1899 war Ferrars als Lektor für Englische Sprache an der Philologischen Fakultät der Universität Freiburg tätig. In diesem Zusammenhang veröffentlichte er auch Werke zur englischen Landeskunde und Methodik.[12] In der neuen Umgebung setzte er seine Arbeiten als Fotograf fort, wie zum Beispiel seine Aufnahme einer Dorfszene im Schwarzwald, die 1905 in August Ganthers Lyrikband Wälderlüt sowie im selben Jahr in dem Bildband Art in Photography mit ausgewählten Beispielen europäischer und amerikanischer Fotografien nachgedruckt wurde.[13] Für Aufnahmen in Freiburg sowie von badischem Brauchtum[14] wurde er im Oktober 1911 auch in einem Wettbewerb der Badischen Staatseisenbahnen ausgezeichnet.[15] In August Ganthers Lyrikband Wälderlüt. Gedichte in niederalemannischer Mundart von 1905 stehen jedem Gedicht thematisch passende Fotografien von Ferrars gegenüber. Die Themen behandeln dabei die damaligen, vorindustriellen Lebens- und Arbeitsbedingungen von Bauern und ihren Familien, zum Beispiel die Wein- oder Heuernte, die Holzfällerei, Kinderarbeit oder die Arbeit der Köhler. Daneben finden sich auch literarische und fotografische Porträts von Einzelpersonen wie einem halsstarrigen Holzfäller aus dem Hotzenwald und seinen Sorgen mit dem Forstamt (E Hotz, S. 93f). Bereits 1901 hatte Ferrars das Fachbuch Handcamera und Momentphotographie zu technischen sowie künstlerischen Aspekten der Fotografie mit mehreren Beispielen seiner Fotos aus Birma veröffentlicht. Aus Anlass seines 80. Geburtstags schrieb die Berliner Börsen-Zeitung im November 1926: „Die Landschaftsphotographie wie auch die wissenschaftliche Lichtbildnerei erblickt in Ferrars mit Recht einen Vorkämpfer und Schrittmacher des Lichtbildes.“[16] In Freiburg trat Ferrars auch dem Beirat des damaligen städtischen Museums für Natur- und Völkerkunde, heute Museum Natur und Mensch, bei. Er stiftete dem Museum zahlreiche Kulturgegenstände aus Birma und wurde damit zu einem der ersten Förderer des Museums. Die Sammlung der Ferrars stellt bis heute den wichtigsten Teil der Bestände des Museums zur Kultur Myanmars dar und umfasst mehr als 100 Exponate, darunter eine Gruppe seltener birmanischer Marionetten, Lackarbeiten und Teile der Holztür eines buddhistischen Klosters.[17] Weiterhin übersetzte Ferrars zusammen mit dem Musikpädagogen Hermann Erpf das Buch über vokale Kirchenmusik A New School of Gregorian Chant des Benediktiners Franz-Xaver Johner an der nahe gelegenen Erzabtei Beuron, das erstmals 1925 in den USA veröffentlicht und 2007 neu aufgelegt wurde.[18] Nach Angaben des Freiburger Museums wurde Ferrars' Position als britischer Hochschullehrer in Deutschland in den Jahren des Ersten Weltkriegs schwierig. Durch Fürsprache der Universität konnte er jedoch seine Lehrtätigkeit bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1921 fortsetzen.[17] Ferrars starb am 7. Februar 1933 im Alter von 86 Jahren in Freiburg i. Br.,[19] nachdem er und seine Frau im Juli 1931 ihren 60. Hochzeitstag begangen hatten.[20] Ihre drei Töchter Bertha, Maximiliana and Marie waren in Birma geboren. Maries Tochter war die britische Romanautorin Elizabeth Ferrars und lebte vor dem Ersten Weltkrieg einige Jahre bei ihren Großeltern in Freiburg.[21] RezeptionIm Mai 1994 wurde ein Exemplar der zweiten Auflage des Buches Burma mit 455 Halbtonreproduktionen nach ihren Fotografien zusammen mit einer Reihe von Alben, losen Fotografien, Autochrom-Platten und Glasnegativen bei einer Auktion von Christie’s für 1.265,- britische Pfund versteigert.[22] 2002 veröffentlichte Joanna Wright, Kuratorin der Bildbibliothek der Royal Geographical Society, ihren Artikel „Photographs by Max and Bertha Ferrars“ von der Konferenz „New Research in the Art and Archaeology of Burma“, um Wissenschaftler mit Interesse an Burma auf die Fotografien in ihrem Archiv aufmerksam zu machen. Sie regte darin weitere Erforschung der Fotografien der Ferrars an, „um zu verstehen, wie uns diese Bilder über Burma informieren und wie sie Teil der europäischen Mythologisierung Burmas sind“.[23] 2006 präsentierte das Geographical Magazine der Royal Geographical Society eine Auswahl der Bilder.[24] In einer Sammlung ethnografischer Artikel über die Ethnien der Bamar sowie der Karen aus dem Jahr 2014 wurden die Beschreibungen dieser Bevölkerungsgruppen durch die Ferrars in den Human Relations Area Files, gegründet von der Yale University, erneut veröffentlicht und aus sozialanthropologischer Sicht kritisch bewertet, wobei vor allem die Fotografien als herausragende Dokumentation zur Geschichte Myanmars benannt wurden.[2][25] In einem Artikel aus dem Jahr 2018 des Geographical magazine der Royal Geographical Society mit dem Titel "The untamed Salween River: Max and Bertha Ferrars, 1890–1899", würdigte der Autor die Studien und Fotografien der Ferrars zum Gebiet des Saluen Flusses im Osten des heutigen Myanmar:[26]

– The untamed Salween river: Max and Bertha Ferrars, 1890–1899, Geographical magazine, Oktober, 2018 Fotografien in Online-Archiv467 Glasnegative von Fotografien, die mit einer Plattenkamera der damaligen Zeit vom Ehepaar Ferrars aufgenommen wurden, die ähnlich, aber nicht mit den Illustrationen in ihrem Buch über Birma identisch sind,[27] wurden von der Royal Geographical Society archiviert,[28] und mehr als 300 davon sind online einsehbar.[29] GalerieBritisch-Burma, ca. 1890er Jahre

Schwarzwald, ca. 1895–1905

Veröffentlichungen (Auswahl)

Siehe auchAndere Fotografen des 19. Jahrhunderts in Burma: Einzelnachweise

Literatur

WeblinksCommons: Max Henry Ferrars – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

|

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia