|

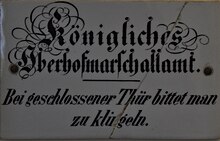

Klingel  Eine Klingel, umgangssprachlich Gong, Glocke, Bimmel, Schelle, in der Schweiz im Bauwesen Sonnerie, ist ein akustisches Signal- oder Alarmgerät, das stationär eingebaut Bestandteil einer Hausrufanlage oder mobil beispielsweise an einem Fahrrad befestigt und in einem Wecker eingebaut ist. Der Klingelton wird auf herkömmliche Weise mit Gleichstrom durch elektromagnetische Selbstunterbrechung nach dem Prinzip des Wagnerschen Hammers erzeugt, wodurch ein schwingender Hammer in schneller Folge auf eine Glocke schlägt und einen schrillen Dauerton erzeugt. Moderne Klingeln erzeugen elektronisch beliebige Tonfolgen. Fahrradklingeln werden üblicherweise mechanisch betätigt. Das Verb klingeln wird auch für eine den Klingeln entsprechende Tonerzeugung anderer Geräte – etwa wenn Telefone Klingeltöne produzieren – oder im übertragenen Sinn verwendet. Für Menschen mit Hörbehinderung kann eine Klingel mit einem Lichtsignal kombiniert werden, es gibt funkgesteuerte Klingeln und Modelle mit einem Vibrationsalarm, die in der Tasche getragen werden können. Mechanische Klingeln

Elektromechanische Klingeln Elektromechanische Klingeln mit kontinuierlichem Antrieb arbeiten mit einem Wagnerschen Hammer oder mit Schwinganker. Der Wagnersche Hammer eignet sich zwar für Gleich- und Wechselstrom, verursacht aber durch die Schaltvorgänge im Betrieb Funkstörungen und Spannungsüberhöhungen, während die Schwingankerausführung zwar nur mit Wechselstrom arbeitet, aber dafür völlig funkstörungsfrei ist. Klingeln im häuslichen Bereich werden aus Sicherheitsgründen meist mit ungefährlicher Kleinspannung betrieben, die durch einen Klingeltransformator erzeugt wird. Eine Alternative ist die Verwendung von Batterien, die aber nur Gleichstrom abgeben und daher nicht ohne Weiteres für Klingeln mit Schwinganker geeignet sind. Für Ausführungen ohne kontinuierlichen Antrieb (Gongs) siehe unten.

Klingel mit Wagnerschem Hammer Die Teile der Türglocke mit Wagnerschem Hammer sind:

Funktion:

Bim-Bam-Gong Im stromlosen Zustand ruht der Klöppel mit etwas Abstand zum unteren linken Tonstab. Der Anker wird von einer Feder in dieser Position gehalten. Wird der Klingelknopf gedrückt, so fließt Strom durch den Elektromagneten, dieser zieht den Anker mit den Klöppeln schnell nach oben. Der Anker schnellt über die magnetisch angestrebte Endlage hinaus und schlägt mit dem oberen Klöppel kurz am oberen rechten Tonstab an, fällt dann aber ein paar Millimeter zurück. Wird der Stromfluss wieder unterbrochen (Knopf losgelassen), so fällt der Anker nach unten, wird von der Feder gebremst, schnellt aber über die Ruhelage (kurz über dem unteren linken Tonstab) hinaus und lässt den unteren Klöppel gegen den Tonstab schlagen; anschließend wird der Anker von der Feder wieder in seine Ruhelage gehoben. In der Regel sind die Tonstäbe so ausgeführt, dass sie auf unterschiedlichen Tonhöhen schwingen, so dass eine charakteristische Tonfolge entsteht. Elektronische KlingelnMit dem Aufkommen der Elektronik gab es erweiterte Möglichkeiten zur Erzeugung von Klingeltönen. Bei Mobiltelefonen wurden von Anfang an elektronische Klingeltöne benutzt. Auch bei Weckern werden diese gerne eingesetzt. Klingeltöne konnten programmiert werden. Gebräuchliche 3-Klang-ICs für Haustürklingeln sind z. B. SAB 600 und SAE 800. Moderne Schaltungen ermöglichten es, die bis dahin für Klingeltöne verwendeten Signale durch Aufzeichnungen von Melodien zu ersetzen. SchulklingelnUm die Unterrichtszeiten an Schulen einzuhalten, wurden an vielen Schulen automatische Schulklingeln installiert. Dabei gibt ein Zentralgerät ein Signal an Tongeräte weiter, die im ganzen Schulhaus verteilt sind. Lautsprecheranlagen haben die elektromagnetischen Klingeln abgelöst. Meist werden sie auch für Durchsagen benutzt und haben eine Alarmfunktion integriert. Galerie

Siehe auchWeblinksCommons: Türklingeln – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Klingel – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

|

Portal di Ensiklopedia Dunia