|

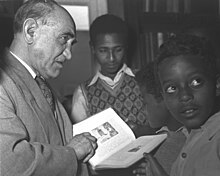

Jacques Faitlovitch Jacques Faitlovitch (geb. 15. Februar 1881 in Lodsch, Kongresspolen; gest. 15. Oktober 1955 in Tel Aviv) war ein jüdischer Orientalist und Aktivist. Nach seinem Studium bei Joseph Halévy in Paris widmete er sich der Unterstützung der Beta Israel, den sogenannten äthiopischen Juden. Zwischen 1904 und 1946 unternahm er elf Reisen nach Äthiopien, gründete Schulen und sammelte Spenden, und das Judentum unter ihnen zu verbreiten. Faitlovitchs Einsatz trug wesentlich zur Abkehr der Beta Israel von ihrer ursprünglichen Religion und zu ihrer Integration in die jüdische Weltgemeinschaft bei und bereitete den Weg für ihre spätere Migration nach Israel. BiographieHerkunft und akademische AusbildungJaques Faitlovitch, geboren 1881 als Yaacov Noah Faitlovitch in Lodsch, war der Sohn von Moshe Faitlovitch und Rosalie Nussel. Im Alter von 18 Jahren trat er in die polnischen Streitkräfte ein, verließ diese jedoch bald darauf wieder. Anschließend setzte er seine akademische Laufbahn zunächst in Berlin fort, bevor er nach Paris zog, um an der École des Hautes Études orientalische Sprachen zu studieren. In dieser Zeit wurde er unter dem Namen Jacques bekannt. In Paris hatte er das Privileg zuteil, als Schüler des renommierten Orientalisten Joseph Halévy zu lernen, dessen Forschungen über die sogenannten äthiopischen Juden, bekannt als Falascha oder Beta Israel, Faitlovitchs lebenslanges Interesse an dieser Gemeinschaft weckten. Nach dem erfolgreichen Erwerb des Magistergrades in orientalischen Sprachen promovierte er an der Universität Lausanne. Frühe Bemühungen um die Beta IsraelZwischen 1904 und 1946 unternahm Walter Faitlovitch insgesamt elf Reisen nach Äthiopien, wobei seine erste Expedition von 1904 bis 1905, unter der Schirmherrschaft des Barons Edmond de Rothschild, die prägendste war. Während eines 18-monatigen Aufenthalts in Äthiopien widmete er sich intensiv dem Studium der religiösen Praktiken und des Glaubens der Beta Israel. Die Ergebnisse seiner Forschungsreise veröffentlichte er in dem Werk Notes d’un voyage chez les Falachas (1905). In diesem Kontext gelangte Faitlovitch zu der Auffassung, dass die Beta Israel Juden seien, die sich in einer gefährlichen Situation befänden, bedingt durch zunehmende christliche Missionsaktivitäten. Er sah es in der Folge als seine moralische Verpflichtung an, die jüdische Weltgemeinschaft zu mobilisieren, um der christlichen Mission entgegenzuwirken und den Falaschen so zu helfen. Ein zentraler Bestandteil seiner Strategie zur „jüdischen Gegenmission“ bestand darin, Mitglieder der Beta Israel nach Europa zu verbringen, mit dem Ziel, ihnen dort eine umfassende jüdische Ausbildung zuteilwerden zu lassen, um sie im Anschluss an ihre Ausbildung als Eliten ihrer Gemeinschaften in Äthiopien einzusetzen. Die ersten beiden Äthiopier, die er mit dieser Intention aus ihrer Heimat nach Europa brachte, waren die beiden Knaben Tä ͗ammərat Amanu ͗el und Gette Erməyas. Angesichts des Umstands, dass es Faitlovitch nicht gelang, die notwendige Unterstützung der einflussreichen Alliance Israélite Universelle zu gewinnen, sah er sich gezwungen, eigenständig zu handeln, und gründete eigene „Pro-Falasha“-Komitees in Italien und Deutschland. Diese Organisationen hatten dabei vornehmlich die Aufgabe, finanzielle Mittel für die „jüdische Gegenmission“ zu akquirieren. Eine weitere bedeutende Reise unternahm Faitlovitch zwischen 1908 und 1909, bei der er erneut 15 Monate in Äthiopien verbrachte und vom äthiopischen Kaiser Menelik II. empfangen wurde. In seinen Gesprächen mit dem Kaiser setzte sich Faitlovitch für eine gerechtere Behandlung der Beta Israel ein. Seine Erfahrungen aus dieser Reise veröffentlichte er auf Deutsch in seinem Werk Quer durch Abessinien (1910), das später auch auf Hebräisch unter dem Titel Massa el ha-Falashim (1959) erschien. Wirken ab 1913Im Jahr 1913 gründete Faitlovitch während seiner dritten Reise nach Äthiopien eine Schule in Dembea, die darauf abzielte, jüdische Kinder aus der Beta Israel-Gemeinschaft im jüdischen Sinne zu unterrichten und zu erziehen. Nach dem Ersten Weltkrieg verlagerte sich sein Tätigkeitsfeld zunehmend in die Vereinigten Staaten. Während des Krieges hielt er Vorlesungen an der Universität Genf (1915–1919). Ab 1923 errichtete er mithilfe des New York Committee ein Internat für Beta Israel-Kinder in Addis Abeba. Ab 1927 ließ er sich zwar in Tel Aviv nieder, reiste jedoch weiterhin viel, insbesondere in die USA, wo er Vorträge hielt, und weiter Spenden sammelte. Die italienische Eroberung Äthiopiens in den Jahren 1935–1936 und der nachfolgende Partisanenkrieg stellte ein erhebliches Hindernis für seine Bemühungen um die Beta Israel dar, und der Zweite Weltkrieg führte letztlich zur völligen Einstellung seiner Arbeiten. Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 gelang es ihm jedoch, die Jewish Agency davon zu überzeugen, jüdische Bildungsinitiativen für die Beta Israel zu unterstützen. Er war unermüdlich darin, weltweit Interesse für die Beta Israel zu wecken und war fest davon überzeugt, dass diese sowohl ethnisch als auch religiös zu den Nachkommen des jüdischen Volkes gehörten und ein integraler Bestandteil derselben seien. Lebenswerk und VermächtnisFaitlovitchs wissenschaftliches und humanitäres Engagement wurde maßgeblich von seiner religiösen Überzeugung geprägt. Er sah es als seine moralische Verpflichtung an, die Beta Israel nicht nur akademisch zu untersuchen, sondern auch praktische Schritte zu unternehmen, um ihre – seiner Meinung nach – bedrohte Existenz zu sichern und sie wieder in die jüdische Weltgemeinschaft einzubinden. Neben seinen Studien zu den Beta Israel setzte er sich für die Suche nach anderen jüdischen Gemeinschaften, den „nidhei Israel“ (den „Versprengten Israels“), ein, und bemühte sich um deren Proselytisierung, wozu er mehrere Organisationen gründete. Zu seinen bedeutendsten Veröffentlichungen zählen Mota Mus (1906), Proverbes Abyssins (1907), Nouveaux Proverbes Abyssins (1909), Les Falachas d’après les Explorateurs (1907), Versi Abissini (1910) und Falascha-Briefe (1913). Sein einziger englischsprachiger Artikel Falashas erschien 1920 im American Jewish Year Book. Faitlovitch hinterließ eine umfangreiche Bibliothek, die er der Stadt Tel Aviv vermachte und die heute an der Universität Tel Aviv aufbewahrt wird. Sein Vermächtnis besteht in seinen unermüdlichen Bemühungen, die Beta Israel sowohl wissenschaftlich zu erschließen als auch aktiv in das Weltjudentum zu integrieren. Literatur

WeblinksCommons: Jacques Faitlovitch – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

|

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia