|

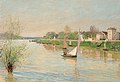

Carl und Felicie BernsteinCarl und Felicie Bernstein waren die ersten Sammler französischer impressionistischer Malerei in Deutschland.[1] Die Sammlung der Bernsteins wurde zunächst in ihrem literarischen Salon und später in der ersten deutschen Impressionisten-Ausstellung gezeigt und trug wesentlich zur Rezeption dieser Kunstrichtung in Deutschland bei. Der Salon der Bernsteins, den Felicie Bernstein nach dem Tod ihres Mannes fortführte, war für das künstlerische Leben in Berlin von den 1880er Jahren bis 1908 einer der wichtigsten Treffpunkte.[2] Leben Bildnis Prof. Dr. Carl Bernstein 1892  Fotografie um 1872 Der aus Russland stammende Carl Bernstein (* 1842 in Odessa; † 30. September 1894 in Berlin) hatte 1864 in Berlin promoviert. Da er als Jude in seiner Heimat keine Anstellung erhielt, ging er zunächst als Privatdozent nach Berlin. 1878 wurde er außerordentlicher Professor für römisches Recht an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Zur Lehre vom alternativen Willen und den alternativen Rechtsgeschäften (1878) und Zur Lehre von der dotis dictio (1885). Seine Frau Felicie Leonovna,[3] geborene Rosenthal (* 7. September 1852 in Sankt Petersburg; † 11. Juni 1908 in Berlin), verlor schon frühzeitig ihre Mutter. Ihr wohlhabender Vater, der Kommerzienrat Leo Rosenthal, schickte sie zur Erziehung in ein Dresdner Pensionat. Nach der Hochzeit 1872 in Wien zogen beide zunächst nach Paris, wo sie mehrere Jahre lebten.[4] 1878 ließen sie sich in Berlin nieder[5] und bezogen eine gemeinsame Wohnung in der Berliner Lennéstraße 2 im vornehmen Tiergartenviertel. Später zogen sie in die so genannte „Präsidentenwohnung“[2] in der Straße In den Zelten 23. Diese repräsentative Wohnung war als Spekulationsobjekt gebaut worden. Die zur Vermietung an den Reichstagspräsidenten vorgesehene Wohnung wurde von diesem jedoch nicht angemietet und diente so den Bernsteins als vornehme Adresse. Die Mittwochabende gestalteten das Paar zusammen mit Carl Bernsteins Schwester Therese Bernstein als Literarischen Salon, in dem zahlreiche Intellektuelle der Kaiserzeit verkehrten. Hierbei fungierte Felicie Bernstein als heitere und geistvolle Salonnière, während Therese Bernstein in der Tradition der précieuses streng über die Etikette wachte.[2] Zum wöchentlichen Jour fixe erschienen Musiker wie Joseph Joachim und Richard Strauss, Maler wie Max Klinger, Adolph von Menzel und Max Liebermann, der Archäologe Adolf Furtwängler, der Schriftsteller Georg Brandes, der Theaterleiter Otto Brahm, die Historiker Ernst Curtius und Theodor Mommsen sowie die Kunsthistoriker Georg Treu, Wilhelm von Bode, Friedrich Lippmann, Hugo von Tschudi und Woldemar von Seidlitz. Im Sommer 1882 reisten die Bernsteins nach Paris, wo sie Carl Bernsteins Cousin Charles Ephrussi, den Herausgeber der Kunstzeitschrift Gazette des Beaux-Arts, trafen. Dieser beriet zusammen mit seinem Assistenten Jules Laforgue die Bernsteins beim Ankauf impressionistischer Gemälde. Diese erste Sammlung impressionistischer Bilder in Deutschland stieß in Berlin sowohl bei den Künstlern als auch bei den Kunstkritikern anfangs auf größte Ablehnung. So ist von Adolph von Menzel die Äußerung an Felicie Bernstein überliefert: „Haben Sie wirklich Geld für den Dreck gegeben?“[6] Einzig Max Klinger äußerte sich positiv in einem Brief aus Paris, ihm sei „die vollkommene, fast verächtliche Ablehnung, welche eine in Berlin im Besitze des Herrn Dr. B...n befindliche Sammlung von Bildern der Impressionisten bei den meisten Beschauern und in erster Linie bei den Künstlern selbst erregte, noch lebendig im Gedächniß“, und er plädierte: „Trotz der voraussichtlichen Verurteilung wäre es doch lohnend, einmal eine gute Sammlung der Impressionisten in Berlin auszustellen.“[7] Am 8. Oktober 1883 eröffnete der Galerist Fritz Gurlitt in Berlin die erste Impressionistenausstellung in Deutschland, auf der neben zehn Werken der Sammlung Bernstein auch 23 Leihgaben des Pariser Kunsthändlers Paul Durand-Ruel zu sehen waren. Die Bilder der Ausstellung wurden in der Presse wegen Skizzenhaftigkeit und mangelnden technischem Können kritisiert. Zudem empfanden die Kritiker die Sujets unangemessen und vermissten einen geistigen Gehalt.[8] Selbst der spätere Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark, schrieb in einem Zeitungsbericht, dass die „geistreichen Skizzen voll Licht und Bewegung“ keine „ausreichende Grundlage einer neuen Kunst“ sein könnten.[9] Erst in den 1890er Jahren begann Max Liebermann, französische Impressionisten zu sammeln, und Hugo von Tschudi erwarb 1896 ein Werk von Édouard Manet für die Nationalgalerie Berlin. Carl Bernstein wurde 1892 von Max Liebermann porträtiert, der den Salon der Bernsteins als „wiederauferstandener Salon der Frau Henriette Herz“ bezeichnete.[10] Bedingt durch die Krankheit Carl Bernsteins gaben die Bernsteins diesen Salon jedoch 1891 auf. Das Paar hielt sich in der Folgezeit nur gelegentlich in Berlin auf und bewohnte dann das Hotel Kaiserhof, in dem Carl Bernstein 1894 starb. Nach dem Tod ihres Mannes zog Felicie Bernstein zusammen mit ihrer Schwägerin Therese Bernstein († 1902) in die Stülerstraße 6 und führte dort ab 1896 wieder einen regelmäßigen Salon. Hierzu gehörten auch sonntägliche Empfänge, die von einem musikalischen Rahmenprogramm begleitet wurden. Neben Max Liebermann gehörten nun auch die Künstler Sabine und Reinhold Lepsius, Curt Herrmann, Walter Leistikow und Louis Tuaillon zu den Gästen. Felicie Bernstein führte ihren Salon bis in ihr Todesjahr 1908. Das Grab von Felicie Bernstein befindet sich auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee. Die Sammlung Bernstein Die Wohnung von Carl und Felicie Bernstein In den Zelten 23 war mit Möbeln des 18. und 19. Jahrhunderts eingerichtet. Hinzu kam kostbares Kunsthandwerk, wie Orientteppiche, Tapisserien und japanische Vasen. Zu den bevorzugten Künstlern der Bernsteins gehörten zunächst niederländische Landschafts- und Genremaler wie Jan van Goyen und Adriaen Brouwer. Bei ihrem Besuch in Paris 1882 erstanden sie, teils direkt aus der Sammlung ihres Verwandten Charles Ephrussi, etwa zehn impressionistische Gemälde. Von Édouard Manet erwarben sie die Bilder Die Abfahrt des Dampfers nach Folkestone, Der Fliederstrauß, Päonien und Kristallvase mit Rosen, Tulpen und Flieder, von Claude Monet das Bild Klatschmohnfeld und ein oder zwei weitere Landschaftsbilder, von Edgar Degas Frau in einem Café,[11] von Alfred Sisley Die Seine bei Argenteuil[12] und von Camille Pissarro Paysannes travaillant dans les champs, Pontoise.[13] Unklar sind die weiteren Bilder der Sammlung. So berichtete Hugo von Tschudi von je einem Frauenbildnis von Eva Gonzalès und Marie Cazin sowie von einem Kinderkopf von Giuseppe de Nittis und Georg Treu erinnerte sich an ein Gemälde von Mary Cassatt. Felicie Bernstein setzte auch nach dem Tod ihres Mannes ihre Sammeltätigkeit fort und erwarb beispielsweise 1907 Manets Stillleben Pfirsiche.[14] Darüber hinaus sammelte Felicie Bernstein verschiedenes Kunsthandwerk, etwa Porzellanfiguren und künstlerisch gestaltete Fächer.[15] Felicie Bernstein tauschte mit Max Liebermann Bilder dieser Sammlung gegen einige seiner Werke. Zudem erwarb sie Bilder von Max Klinger und andere Arbeiten junger deutscher Künstler. Nach ihrem Tod gelangten die meisten Bilder als Vermächtnis an Freunde. So erhielt Liebermann Monets Klatschmohnfeld, das er stets im Haus der Bernsteins bewundert hatte. Der Fliederstrauß von Édouard Manet ging 1908 als Stiftung von Felicie Bernstein in die Sammlung der Nationalgalerie Berlin.[16] Der Berliner Gemäldegalerie stiftete sie eine Flußlandschaft von Jan van Goyen. Dieses Bild wurde später vom Museum gegen eine Waldlandschaft von Lucas van Uden getauscht.[17] Zur Unterstützung junger Künstler gründete sie zudem in Höhe von 10.000 Goldmark die nach ihrer Schwägerin benannte Therese Bernstein Stiftung, die Stipendien für die Villa Romana in Florenz ermöglichte.[18] Für ihre Wohltätigkeit erhielt Felicie Bernstein das Verdienstkreuz am weißen Bande.[19]

Literatur

Weblinks

Anmerkungen

|

Portal di Ensiklopedia Dunia