|

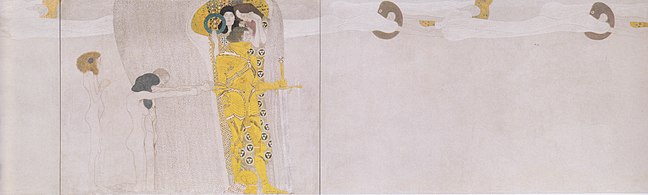

Beethovenfries Der Beethovenfries ist ein von Gustav Klimt im Jahr 1901 gemalter Bilderzyklus, der dem Komponisten Ludwig van Beethoven gewidmet ist und die Form eines Frieses hat. An den Wänden eines Saals der Wiener Secession wurde er erstmals anlässlich der 14. Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler der Secession 1902 aufgestellt. Die Bilderfolge ist ein herausragendes Kunstwerk des Wiener Jugendstils. Die GemäldeDer Zyklus war Teil eines als Gesamtkunstwerk inszenierten Ausstellungsprojekts von Josef Hoffmann, das sich um die von Max Klinger geschaffene große Beethovenskulptur gruppierte. Klimts 34 mal 2 Meter großes Werk bestand aus drei großen Themengruppen an drei U-förmig angeordneten Wänden:

Klimt verbildlicht in seinem allegorischen Bildwerk Beethovens 9. Symphonie. Formal stellt Klimt flächige stilisierte und linienbetonte monumentale Figuren in einen ornamental strukturierten Bildraum. In die Kompositionen sind große weiße Flächen unbearbeiteten Putzes einbezogen. Die Figuren sind Allegorien der Sehnsucht, der Leidenschaften, des Glücks und der Gefahr. Linke Wand

Mittlere Wand

Rechte Wand

Das Werk im Bezugsrahmen der Ausstellung als Gesamtkunstwerk Die Ausstellung der Wiener Secession zielte auf eine Inszenierung innerhalb der Architektur des Ausstellungsraums. Es ging jedoch nicht nur darum, einen Gesamtzusammenhang verschiedener Kunstgattungen herzustellen, sondern die Idee der Vereinheitlichung der Künste strebte auch ästhetische Sakralisierung an. Teil davon ist der Gedanke, dass die Kunst dem Leben Befreiung und sinnliche Überhöhung des Daseins bringe. Die Museumsarchitektur wurde zum „Tempel der Kunst“, der Künstler zum Erlöser stilisiert. Klimt erklärte später, anlässlich der Kunstschau des Jahres 1908, die Idee der gesellschaftsverändernden Wirkung von Kunst für nicht mehr einlösbar. Der Fortschritt der Kultur in der Durchdringung des Lebens mit Kunst zeigte sich im Licht der sozialen und wirtschaftlichen Krisen im Zuge des gesellschaftsumstürzenden Fortschritts der Technik als gescheitert. Im Nachhinein mutete, wie Kritiker bemerkten, das Ausstellungskonzept Josef Hoffmanns von 1902 wie ein Monument des „kollektiven Narzissmus“ der Künstler im Zeitgeist der Beethoven-Euphorie an. Die Maler der Ausstellung verherrlichten den Bildhauer Klinger, der in seiner Skulptur den großen Musiker Beethoven verherrlichte, der wiederum im Schlusssatz seiner 9. Sinfonie dem Dichter Schiller und seinem die Menschheit umschlingenden Pathos huldigte. Geschichte der BesitzverhältnisseDer Zyklus, ursprünglich nur als temporäres Kunstwerk gedacht, wurde in sieben Teile zerlegt und 1907 vom Kunstsammler Carl Reininghaus erworben.[2] 1915 gelangte der Fries in den Besitz der jüdischen Industriellenfamilie Lederer, die 1938 von den Nationalsozialisten enteignet wurde.[3] Den Zweiten Weltkrieg überdauerte er im Schloss Thürnthal, anschließend wurde er an Erich Lederer zurückerstattet. Dessen Ausfuhransuchen wurde vom Bundesdenkmalamt jedoch mit Verweis auf die gesetzliche Lage („Ausfuhrverbotsgesetz“) abgelehnt.[4] 1973 verkaufte Erich Lederer den Fries an den österreichischen Staat für 15 Millionen Schilling und zeigte sich in Kontakten mit Bundeskanzler Bruno Kreisky höchst befriedigt über dieses Verhandlungsergebnis mit Ministerin Hertha Firnberg, das den Fries der Öffentlichkeit erhalte. Das Auktionshaus Christie’s hatte den Wert des Frieses drei Jahre zuvor auf etwa 25 Millionen Schilling geschätzt.[4] Da der Fries ursprünglich nur als temporäres Kunstwerk gedacht und eine Abnahme und ein Transport nie vorgesehen war, wies das Stück zu diesem Zeitpunkt erhebliche Schäden auf. Der auf Staatskosten restaurierte Fries befindet sich seit 1986 wieder in der Wiener Secession. Klingers Skulptur, für die der Fries ursprünglich als Umrahmung gedacht war, befindet sich heute im Museum der bildenden Künste in Leipzig. Im Oktober 2013 kündigten Erben von Erich Lederer an, die neue Rechtslage auf Grund der Novelle 2009 des Kunstrückgabegesetzes[5] zu nützen, um auf Annullierung des 1973 erfolgten Kaufs durch die Republik Österreich zu klagen und die Ausfolgung (Herausgabe) des Frieses zu verlangen.[6] Laut ihnen hätte die Republik das Ausfuhrverbot als Druckmittel benutzt, um Lederer zum Verkauf zu nötigen.[7] Am 4. März 2015 nahm ein seinerzeit sehr enger Mitarbeiter von Ministerin Firnberg und Zeitzeuge ihrer Gespräche mit Erich Lederer, Wolf Frühauf, dazu in einem längeren Zeitungskommentar öffentlich Stellung: Kein Raubgut, kein Fall für eine Restitution.[8] Der Beirat gemäß § 3 des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen beim Bundeskanzleramt hat am 6. März 2015 Kanzleramtsminister Josef Ostermayer empfohlen, auf die Forderung der Erben nicht einzugehen, da der Kaufvertrag zwischen der Republik und den Erben der früheren Eigentümer als rechtens angesehen wurde.[9] Der Minister erklärte, dieser Empfehlung zu folgen.[7] Literatur

Einzelnachweise

Weblinks |

Portal di Ensiklopedia Dunia