|

BStB 13–14 (Zweitbesetzung)

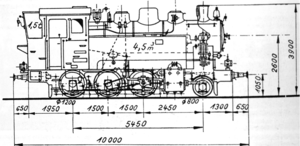

Die Lokomotiven BStB 13II–14II gehören zu einer Reihe von Tenderlokomotiven der Achsfolge 1’C, die von der AEG für die Brandenburgische Städtebahn (BStB) und die Kleinbahn Freienwalde-Zehden (KFZ) gebaut wurden. 1929 wurden zwei Lokomotiven in Dienst gestellt. Sie kamen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Deutschen Reichsbahn und wurden als 91 6484–6485 bezeichnet. Sie waren bis 1965 im Einsatz und wurden dann ausgemustert sowie verschrottet. Geschichte und EinsatzBrandenburgische Städtebahn 13II und 14II Die spätere BStB 14II war fabrikneu an die Kleinbahn Freienwalde-Zehden geliefert worden und trug dort die Nummer 1. Bereits 1935 waren beide Lokomotiven bei der Brandenburgischen Städtebahn unter ihrer Bezeichnung eingesetzt.[1] Die Grenzlasten waren auf den Steigungsstrecken Sieversdorf – Neustadt und Fredersdorf – Sieversdorf ungefähr doppelt so hoch wie bei den preußischen T 3, aber geringer als bei den BStB 1–4.[2] Die Lokomotiven haben bei der BStB zweimal die Bezeichnung gewechselt: bis 1937 hießen sie 13 und 14, von 1937 bis 1940 11 und 12, ebenfalls in zweiter Besetzung. 1940 bekamen sie eine Bezeichnung des Landesverkehrsamtes Brandenburg und wurden als 1-60 und 1-61 bezeichnet. Die 1 vor dem Strich war beim Landesverkehrsamt Brandenburg das Kürzel für die Brandenburgische Städtebahn. Deutsche Reichsbahn 91 6484–64851949 wurden beide Lokomotiven von der Deutschen Reichsbahn übernommen und erhielten die Betriebsnummern 91 6484–6485. Sie waren stets im Raum Berlin eingesetzt. Ab 1953 war Berlin-Lichtenberg ihr Einsatzgebiet. Die 91 6484 war 1966 in einen Unfall verwickelt und wurde nach der Ausmusterung als Heizlokomotive verwendet. Die 91 6485 fuhr bis 1967 und wurde dann an die Eisenwerke Thale verkauft. Dort trug sie die Bezeichnung WL 14.[3] Technische MerkmaleDie Lokomotiven besaßen einen Blechrahmen und hatten verlängerte seitliche Wasserkasten. Als Kesselaufbauten besaßen sie Speisedom mit Speisewasserreiniger, Dampf- sowie Sanddom. Sie waren sie mit einem Abdampf-Injektor von Friedmann ausgerüstet. Ursprünglich hatten sie Sicherheitsventile der Bauart Pop, bei der Deutschen Reichsbahn wurden diese gegen solche der Bauart Ramsbotton getauscht.[4] Die drei gekuppelten Radsätze waren fest im Rahmen gelagert und bildeten mit 3.000 mm den festen Radstand. Der Laufradsatz war als Bisselachse ausgeführt. Der zweite Kuppelradsatz war als Treibradsatz ausgeführt. Es kam die Heusinger-Steuerung mit Kuhnscher Schleife zur Anwendung. Die Lokomotiven waren mit elektrischer Beleuchtung mit einem Turbogenerator ausgerüstet. Ein Dampfläutewerk war vor dem Schornstein angeordnet. Literatur

Siehe auchWeblinksEinzelnachweise

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia