|

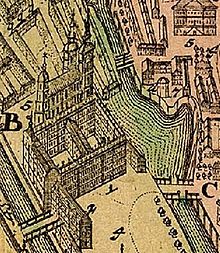

Alter Packhof (Berlin) (unbekannter Künstler) Der Alte Packhof in Berlin diente als Warenlager und Zoll- und Steuerkontrollstelle. Schon 1671 wurden nach einem Plan des Generalquartiermeisters Philippe de Chieze die ersten Gebäude angelegt (Kran, Lagerhäuser, Waage und Wachhaus).[1] 1688 folgte der Bau eines Akzise- und Zollhauses an der Niederlagstraße. 1749 wurde er in seiner Funktion durch den Neuen Packhof ergänzt. Von 1826 bis 1831 wurde der Alte Packhof abgerissen. An seiner Stelle entstand die Königliche Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel.  Graphik von L. L. Müller, 1804. OrtsbeschreibungDer Alte Packhof in Berlin erstreckte sich längs des Spreegrabens, im damaligen Berliner Stadtteil Friedrichswerder, dort, wo sich heute der Schinkelplatz (mit der noch nicht wiederaufgebauten Schinkelschen Bauakademie) befindet, in unmittelbarer Nähe des heutigen Auswärtigen Amtes am Werderschen Markt. Funktion des Alten PackhofsDer alte Packhof war zu seiner Zeit von zentraler Bedeutung für die gesamte Berliner Wirtschaft, denn dort mussten alle für die Einfuhr nach Berlin oder zur Ausfuhr aus Berlin bestimmten Waren ausgeladen und für eine „Visitirung“ durch Beamte zwischengelagert werden. Sie durften erst nach einer behördlichen Kontrolle endgültig nach Berlin eingeführt oder aus Berlin ausgeführt werden. Bauliche Ausstattung (Ausschnitt aus dem Berlin Stadtplan von Walther) Der Packhof bestand aus dem 1688 erbauten Vordergebäude und einem großen Hof, der zur Spree hin offen war. Der Packhof konnte von der Straße Am Packhof (heute: Werderstraße) aus durch einen breiten Torweg betreten werden. Auch in der nach Norden abzweigenden Niederlagsstraße gab es einen weiteren großen und zwei kleinere Eingänge. Am Wasser befand sich eine Anlegestelle für Schiffe, am Kai oben stand ein Kran, mit dem die Güter aus den Schiffen emporgehoben werden konnten. Ferner befanden sich auf dem Gelände große Lagerhäuser (oder „Niederlagen“, wie man im Deutsch der Barockzeit sagte) für die zu Wasser oder zu Lande ankommenden Waren sowie eine Waage, mit der die Güter gewogen werden konnten, und ein Wachthaus zur Bewachung der gesamten Anlage. Standort mehrerer DienststellenIm Vordergebäude befanden sich (um 1806) die folgenden Dienststellen:

Weiterhin befanden sich im Vordergebäude Dienstwohnungen für einige Bedienstete.[2] Arbeitsweise des Packhofs (Ausschnitt aus der Berlin-Karte von Selter 1811)  (Grafik von L. L. Müller, 1810) Berlin war ab dem 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts von einer weitläufigen und lückenlosen Palisaden- und Steinmauer („Akzisemauer“) umgeben, die sicherstellte, dass die Stadt nur durch die dafür vorgesehenen Stadttore betreten werden konnte.[3] Nach dem Eintreffen einer Wagenfuhre an einem der Stadttore Berlins wurde diese von einer militärischen Wache bis zum alten Packhof begleitet. Bei Waren, die auf dem Wasserweg eintrafen, wurde auf dem Wasserweg entsprechend verfahren. Sobald die Schiffer oder Fuhrleute mit ihrer militärischen Eskorte am Packhof angekommen waren, übergaben sie ihre Frachtbriefe an die hier anwesenden Buchhalter, welche diese in die Register eintrugen und die Frachtbriefe als registriert auszeichneten. Nachdem dies geschehen war, erhielten die Schiffer und Fuhrleute die Frachtbriefe zurück. Sie konnten sich mit diesen nun zu ihren Kunden in der Stadt begeben und die Frachtbriefe dort abliefern. Der Empfänger des Frachtbriefes musste mit diesem Dokument wiederum bei dem Buchhalter im Packhof vorstellig werden und anzeigen, ob die Waren in Berlin bleiben sollten, ob sie vorerst auf Lager genommen werden sollten oder ob sie als Transitgut in Kürze wieder ausgeführt werden sollten. Im letzteren Fall wurden sie von 1749 an zum neuen Packhof geschafft, wo sie bis zu ihrer Ausfuhr zwischengelagert wurden. Für die in Berlin verbleibenden Waren stellte der Buchhalter dem Empfänger eine Bescheinigung aus, mit der dieser sich in das Akzise-Büro begeben musste. Dort wurde der Wert der Ware geschätzt und die Kisten und Kasten im sogenannten „Visitationssaal“ überprüft und kontrolliert. Nach Bezahlung der festgesetzten Akzise wurde als Beleg ein Akzise-Schein erteilt und die Waren konnten vom Empfänger fortgebracht werden. Auch die zur Ausfuhr bestimmten Waren wurden kontrolliert. Es wurde überprüft, ob die Waren auch ausgeführt werden durften und ob gegebenenfalls Gebühren für die Ausfuhr zu entrichten waren. Ergänzung durch den Neuen Packhof (Ausschnitt aus einem Stich von Johann Michael Probst) 1749 wurde zusätzlich zu dem Packhof in Friedrichswerder, der schon seit langem als zu eng empfunden wurde, ein weiterer Packhof in dem ehemaligen Berliner Orangerie-Haus eingerichtet, das sich damals nördlich des Lustgartens (auf der heutigen Museumsinsel) befand. Von diesem Zeitpunkt an wurde der Packhof in Friedrichswerder als „alter Packhof“ und das ehemalige Orangerie-Haus als „neuer Packhof“ bezeichnet. Im Neuen Packhof, der ebenfalls über einen Kran verfügte, wurden vor allem die zur Ausfuhr bestimmten Waren zwischengelagert. Das Gelände wurde durch Karl Friedrich Schinkel Ende der 1820er Jahre neu geordnet und der „Neue Packhof“ nach seinen Plänen zwischen 1829 und 1832 durch moderne größere Anlagen völlig neu erbaut. Der Alte Packhof wurde um 1830 abgerissen und sein Gelände für die Bauakademie genutzt. Literatur

Einzelnachweise

Koordinaten: 52° 30′ 58″ N, 13° 23′ 56″ O |

Portal di Ensiklopedia Dunia