|

Affensteinische Burg (Dirmstein)

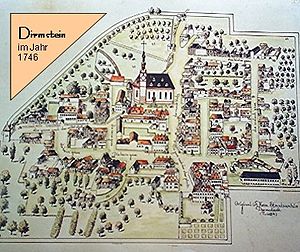

Die Affensteinische Burg, vorher und gelegentlich auch später noch Mittelburg oder Wedeburg, in der pfälzischen Dorfgemeinde Dirmstein (heute Land Rheinland-Pfalz) ist eine abgegangene Wasserburg, die aus dem Mittelalter stammte. Am Beginn der Neuzeit wurde sie durch Kauf zum Sitz des niederadligen Geschlechts der Affensteiner, womit sich auch ihr Name entsprechend änderte.[3] Im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel im Jahr 1510 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt.[4] Im etwa 16 km südlich gelegenen Ellerstadt, das auf damaligen Wegen nach drei Gehstunden erreicht werden konnte, besaßen die Affensteiner eine weitere Burg, die ebenfalls nach ihnen benannt war. Geographische LageDa es von der Dirmsteiner Burg keine Überreste gibt, geben die Quellen nur die ungefähre Lage im Oberdorf[1] her, nämlich „zu Dirmstein bey der oberen Kirche gelegen“.[4][5] Der mutmaßliche Burgstandort war auf etwa 102 m Höhe[6] südöstlich der Laurentiuskirche inselartig innerhalb einer Verzweigung des Eckbachs,[4] der – anfangs in mehreren Gräben – bis in die 1920er Jahre mitten durchs Dorf floss. Ausweislich des kurz nach dem Abbruch der Burg in den 1740er Jahren (→Burg in Fremdbesitz und Abbruch) entstandenen Ortsplans von 1746[2] kommt als Standort allein das auf der Legende zum Plan als „44 Hochheimergarthen (Erbbestandsguth)“ bezeichnete oval-linsenförmige Areal infrage. Entlang des zuvor umlaufenden und vom Eckbach gespeisten Grabens ist ein Zaun erkennbar. Wie der Name vermuten lässt, war das geräumte Gelände vom Eigentümer, dem Wormser Fürstbischof, an den nahen Hochheimer Hof verpachtet worden. Als Schlossplatz der Burg diente die zu dieser Zeit gänzlich unbebaute Fläche westlich der Burg und südlich der Kirche, die auf der Legende zum Ortsplan mit „40 Der affensteinische Schlossplatz“ beschriftet ist.[2] Eine etwa 300 m² große, bis heute gebäudefrei gebliebene Fläche ist gepflastert und wird als sogenannter Kirchplatz zu Parkzwecken genutzt. GeschichteErwerb durch die AffensteinerDas Entstehungsdatum der Burg liegt ebenso im Dunkeln wie ihre Größe oder ihr Aussehen. Allerdings muss sie im Mittelalter errichtet worden sein, da bei ihrer Ersterwähnung 1510 im Rahmen der obrigkeitlichen Verkaufsgenehmigung bereits drei Vorbesitzer genannt wurden:[3]

Ausweislich der Urkunde gestattete Kurfürst Ludwig V. seinem Lehnsmann Veltin von der Hauben, das „Burglin“, also eine kleine Burg, weiterzuveräußern;[4] da es sich um ein Kunkellehen von Veltins Ehefrau Katharina von Weiler handelte,[3] hatte der Ehemann, wie damals üblich, die Verfügungsgewalt. Käufer des Anwesens war Wolf von Affenstein.[7] Dieser lebte in der 2. Hälfte des 15. und in der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er führte den Doktortitel und war kurpfälzischer Hofrichter sowie Reichstagsgesandter.[8][9] In der Folge wurde die Burg nach seinem Geschlecht benannt.[3] Aus der Zeit vorher überkommene und zum Teil immer noch gebrauchte Namen für die Anlage waren Mittelburg und Wedeburg.[10] Erstere Bezeichnung deutet hin auf die Lage zwischen den oberhalb stehenden Gebäuden des Adels im Oberdorf und dem Bischöflichen Schloss unterhalb im Niederdorf.[1] Letztere Bezeichnung, die hochdeutsch Weidenburg lauten würde, bestätigt den aufgrund der Kaufgenehmigung vermuteten Standort am – wie erwähnt – damals dort verzweigt fließenden Eckbach, dessen Ufer von Weiden gesäumt waren. Zudem diente das Eckbachwasser mindestens bis 1668 zur Speisung eines Verteidigungsgrabens, der die Ringmauer der Affensteinischen Burg umgab.[11] Sie war somit als Wasserburg angelegt. Burg im Besitz der Affensteiner  Im Bauernkrieg 1525 wurde – neben anderen herrschaftlichen Gebäuden[13] – auch die Affensteinische Burg schwer beschädigt. In Dirmstein wurden die aufständischen Bauern von Erasmus von der Hauben angeführt, der wahrscheinlich ein Sohn des Vorbesitzers der Burg, Veltin von der Hauben, war. Dessen Witwe Katharina bestätigte am 18. Juli 1530, dass die Affensteiner nach dem Kauf von 1510 den vereinbarten Preis von 750 Gulden bezahlt hätten.[3][10] Die Burg wurde in Fronarbeit der beim Aufstand unterlegenen Bauern so großzügig wieder aufgebaut, dass sie 90 Jahre später – 1620 während des Dreißigjährigen Kriegs – einem der Kriegsherren der Protestantischen Union, dem Herzog Johann Friedrich von Württemberg, und seinen Gefolgsleuten zur Einquartierung dienen konnte. Weil die Familie von Affenstein reformierten Bekenntnisses war, fiel sie, nachdem 1622 das Familienoberhaupt, der kurfürstliche Hauptmann Friedrich Casimir von Affenstein, gestorben war, der Verfolgung durch die katholische Linie der Wittelsbacher anheim. Der 1623 nach Absetzung des reformierten Friedrich V., des „Winterkönigs“, in der Kurpfalz an die Macht gekommene katholische Maximilian I. bezeichnete 1630 das abweichende Bekenntnis als „Affensteins Criminalverbrechen“ und verwehrte deswegen endgültig dem Sohn Friedrich Casimirs, Georg Philipp von Affenstein, sein Erbe anzutreten; das Lehen einschließlich der Burg, die seit 1510, also 120 Jahre lang, im Besitz der Affensteiner gewesen war, wurde eingezogen. Der Witwe Friedrich Casimirs, Maria Elisabeth von Babenhausen, wurde sogar befohlen, zum katholischen Bekenntnis zu konvertieren; ob sie der Anweisung Folge leistete, ist nicht bekannt. Mit Georg Philipps Tod 1649 starb das Geschlecht von Affenstein im Mannesstamm aus.[10] Burg in Fremdbesitz und AbbruchDie wegen der neuerlichen Schäden aus dem Dreißigjährigen Krieg wiederum marode Burg kam im 17. und 18. Jahrhundert nacheinander in den Besitz dreier Herrschaften:

Literatur

Einzelnachweise und Anmerkungen

|

|||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia