|

ADSRBei Synthesizern steht die Abkürzung ADSR für vier Phasen der Hüllkurve eines Klangverlaufs. Dieser Verlauf wird von einem sogenannten Hüllkurvengenerator, meistens einer elektronischen Schaltung oder einer Software, erzeugt. Auch dieser Generator wird oft abkürzend mit ADSR bezeichnet. Eine Hüllkurve ist ein sich zeitlich verändernder Steuerwert (bei analoger Technik ein Spannungsverlauf, bei einer digitalen Anwendung eine Folge diskreter Werte) mit deutlich langsamerem Verlauf als eine hörbare Schwingung. Typischerweise wird eine solche Hüllkurve durch den Tastenanschlag eines Keyboards ausgelöst; sie wirkt dann zum Beispiel auf den Lautstärkeregler. So kann der Klangverlauf eines akustischen Instruments nachgebildet werden. DefinitionDie Buchstaben leiten sich von den englischen Ausdrücken ab:

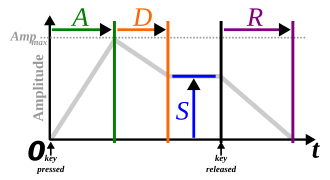

Diese vierstufige ADSR-Kurve ist die mit Abstand am weitesten verbreitete Hüllkurvenform. Es gibt jedoch auch Formen mit bis zu acht Phasen. Einsatz von ADSREingesetzt werden ADSR-Hüllkurven unter anderem in Synthesizern, um den Verlauf von Lautstärke oder Klangfarbe von Tönen zu steuern. Dazu legt man die Hüllkurve an den Steuereingang eines spannungsgesteuerten Verstärkers (VCA) beziehungsweise eines spannungsgesteuerten Filters (VCF). Besonders die Filterhüllkurve ist in der heutigen Musik beliebt, denn die Klänge wirken dadurch lebendiger als mit fest eingestellten Filtern. ADSRs können auch zur Steuerung anderer Synthesizer-Module verwendet werden. So kann zum Beispiel die Tonhöhe eines Oszillators (VCO) oder die Frequenz eines LFOs (Vibrato, Tremolo) gesteuert werden. Parameter und Phasen der Hüllkurve Die vierstufige Hüllkurve ist durch drei Zeit- und einen Amplituden-Parameter definiert. Die vier Phasen laufen folgendermaßen ab: Attack-DauerDurch das Drücken der Taste erhält der Hüllkurvengenerator einen Impuls und beginnt die Attack-Phase. Die Attack-Zeit gibt die Zeit an, in der die Spannung von Null bis auf ihr vorgegebenes Maximum ansteigt. DecayUnmittelbar nachdem das Maximum erreicht wurde, beginnt die Decay-Phase. Der Decay-Parameter (Dauer oder Steilheit) legt die Zeit fest, in der die Spannung vom Maximum auf den Sustain-Pegel absinkt. Sustain-PegelDer Sustain-Pegel gibt an, wie hoch die Spannung ist (in Prozent des Maximums), während die Taste gehalten wird. ReleaseSobald die Taste losgelassen wird, beginnt die Release-Phase – Das kann auch schon während der Attack- oder Decay-Phase geschehen („AR-“ oder „ADR“-Verlauf). In der Release-Phase sinkt die Spannung vom gegenwärtigen Pegel auf Null ab. Der Release-Parameter (Dauer oder Steilheit) legt fest, wie lange dieser Vorgang dauert. ZusammenhängeBei Verbindung mit dem Steuereingang eines VCA ergeben lange Attack-Zeiten einen anschwellenden Klang (Bläser, Streicher), kurze Attack-Zeiten einen perkussiveren Klang. Bei Analog-Synthesizern sind die Kurven üblicherweise nicht linear, da hier ein Kondensator über unterschiedliche Widerstände ge- und entladen wird und die Spannung den Ausgangswert bestimmt. In der Attackphase steigt die Kurve dadurch anfangs schneller, in der Decay- und Release-Phase fällt sie anfangs schneller. Vor allem letzteres trägt bei der Steuerung eines linearen VCA zu einem „natürlicheren“ Klangbild bei, da es dem Hüllkurvenverlauf einer gedämpften Schwingung entspricht. Spezialfälle und AnwendungenDie vier Phasen der ADSR-Hüllkurve bilden die Verläufe vieler akustischer Instrumente ab. Alle vier Phasen werden benötigt, um etwa den Lautstärkeverlauf eines Zupfinstruments oder des Klaviers zu modellieren. Bei einer gestrichenen Saite ist die Attack-Phase nicht so deutlich ausgebildet – der Anfang ist nicht wesentlich lauter als der anschließend klingende Ton. Die Decay-Phase kann also entfallen – dies kann etwa durch eine Sustain-Einstellung von 100 Prozent erreicht werden („ASR“-Verlauf). Schlaginstrumente hingegen klingen meist nach der Attacke vollständig aus – es gibt hier keine Sustain-Phase („AD“-Verlauf). Dies kann durch einen Sustain-Pegel von null Prozent erreicht werden. Die meisten Orgelregister wiederum zeigen einen Verlauf fast ohne Attack oder Release, da der Ton ab Beginn des Tastendrucks gleichmäßig klingt und nur einen sehr kurzen Nachhall besitzt. Je nach Hersteller und Instrument gibt es neben der gängigen ADSR-Hüllkurve zahlreiche Varianten, die von einfachen AD-Ausführungen (Attack-Decay), wie etwa beim Roland TB-303, bis zu komplizierten Ausführungen mit bis zu acht Elementen, z. B. bei der Casio CZ-Serie, reichen. Weitere Parameter können z. B. Reattack oder Hold sein. In der Hold-Phase wird der nach dem Attack erreichte Maximalwert für eine einstellbare (meist sehr kurze) Zeit gehalten, was perkussiven Klängen mehr Druck verleihen kann. Operatoren für ADSR-GruppenIn natürlichen Klängen hat jeder Partialton seinen eigenen Hüllkurvenverlauf. In der Regel klingen Partialtöne umso schneller ab, je höher ihre Frequenz ist, weil die Energiedämpfung proportional zur Frequenz ist. Bei der additiven Klangsynthese kann man dies nachahmen, indem man jedem Oszillator (=Partialton) eine eigene Hüllkurve zuordnet. Damit die Einstellung der vielen (8-16) ADSR-Generatoren nicht zu aufwendig wird, werden sie durch Operatoren gruppenweise bearbeitet. So kann ein Operator z. B. dafür sorgen, dass die Attack-Zeiten mit zunehmender Tonhöhe verkürzt werden, was zu einem sehr markanten Tonanschlag führt. Andere Operatoren können die Decay- und Release-Zeiten oder den Level in Abhängigkeit von der Tonhöhe steuern. Man kann auch einzelne Obertöne herauspicken und ihnen eine individuelle Hüllkurve verleihen, was zu einem reichhaltigen Klangfarbenspiel führt. Dynamische ADSR-GeneratorenDie klassischen Hüllkurvengeneratoren verwenden feste Zeiten für die Attack-, Decay- und Release-Werte. Das hat zur Folge, dass lange Töne bei kurzen Anschlägen einfach abgeschnitten werden. Bei dynamischen Hüllkurven werden die Attack- und Decay-Zeiten an die Tondauer angepasst. Das führt zu einem dynamischeren Klangbild. Das funktioniert aber nur bei Synthesizern, die durch Midi-Dateien gespielt werden, weil die Tondauer schon vor dem Start der Hüllkurve bekannt sein muss.[1] Alternative ADSR-FormenDie Firma E-mu Systems verwendete in ihren Klangerzeugern standardmäßig sechs Phasen. Dabei wurden neben Zeiten weitere Amplitudenschwellwerte in der Attack- und Decay-Phase vorgegeben, die nach Erreichen automatisch in die nächste Phase überführten. Somit konnte ein dynamischerer Verlauf vorgegeben werden. Die Firma Kurzweil Music Systems verwendet in manchen Synthesizer Workstations sieben Phasen: Attack 1, Attack 2, Attack 3, Decay 1, Release 1, Release 2, Release 3. Jede dieser Phasen ist mit einer Dauer und eine Amplitude in Prozent ausgestattet und geht nach Ende der Dauer in die nachfolgende Phase über. Mit drei Attack- und Release-Phasen können kurvenähnliche Verläufe angenähert werden. Die Attack- und Decay-Phasen können nicht nur vorwärts, sondern auch bidirektional verfolgt werden. Siehe auch

Literatur

WeblinksCommons: Hüllkurven – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Quelle

|

Portal di Ensiklopedia Dunia