|

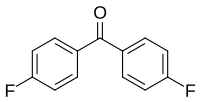

4,4′-Difluorbenzophenon

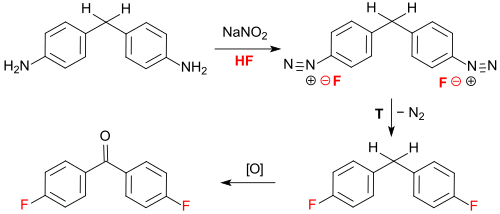

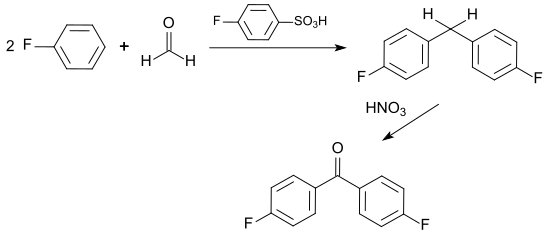

4,4′-Difluorbenzophenon ist ein Benzophenonderivat, bei dem beide der Ketongruppe gegenüber stehende Wasserstoffatome (in para-Stellung) durch Fluoratome ersetzt sind. Die Verbindung ist Ausgangsstoff für Polyetherketone, PEK und Polyetheretherketone PEEK, die sich durch hohe Glasübergangs- und sehr hohe Schmelztemperaturen (Tm > 330 °C) auszeichnen. Vorkommen und DarstellungDie Synthese von 4,4′-Difluorbenzophenon wurde erstmals 1933 berichtet.[4] Bei der Friedel-Crafts-Acylierung von Fluorbenzol mit dem Säurechlorid der 4-Fluorbenzoesäure in Gegenwart des Acylierungskatalysators Aluminiumchlorid AlCl3 entsteht in 52%iger Ausbeute 4,4′-Difluorbenzophenon neben geringen Mengen des isomeren 2,4′-Difluorbenzophenons.  Bei Verwendung eines Gemischs aus Aluminiumchlorid und Lithiumchlorid in 1,2-Dichlorethan wird 4,4′-DFBP in 94,5%iger Ausbeute und 97,2%iger Reinheit erhalten.[5] Der erforderliche Einsatz überstöchiometischer Mengen des Acylierungskatalysators AlCl3 und die Kosten der Entsorgung seiner Hydrolyseprodukte haben bereits früh die Suche nach alternativen Synthesewegen stimuliert. Diazotierung von 4,4′-Diaminodiphenylmethan in 95%iger wässriger Flusssäure liefert als Zwischenprodukt 4,4′-Difluordiphenylmethan, das durch mehrstündiges Erhitzen mit überschüssigem Natriumnitrit in einer Reinausbeute von 78 % zu 4,4′-Difluorbenzophenon oxidiert werden kann.[6]  Die Verwendung von hochkonzentrierter Flusssäure ist aus verfahrens- und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten problematisch. Bei der thermischen Zersetzung (Balz-Schiemann-Reaktion) des als Feststoff isolierten Tetrafluorboratsalzes des diazotierten 4,4′-Diaminodiphenylmethans entsteht unter Stickstoff- und Bortrifluoridabspaltung 4,4′-Difluordiphenylmethan,[7] dessen Methylengruppe wiederum zum Keton 4,4′-DFBP oxidiert wird.  Ein weiteres Verfahren nutzt die mit Fluorbenzolsulfonsäure säurekatalysierte Reaktion von Formaldehyd mit Fluorbenzol zu einem Difluordiphenylmethan-Gemisch, das zu 77 % aus 4,4′-DFBP und zu 23 % aus dem isomeren 2,4′-DFBP besteht. Das Gemisch wird mit konzentrierter Salpetersäure oxidiert und durch Umkristallisieren mit einem Eisessig/Wasser-Gemisch 9:1 gereinigt. Dreimaliges Umkristallisieren liefert 4,4′-DFBP in 99,5%iger Reinheit.[8]  Angesichts fehlender Angaben zur Ausbeute der einzelnen Prozessstufen, des hohen Anteils an unerwünschtem Isomeren und deren aufwendiger Abtrennung scheint dieser Syntheseweg wenig brauchbar zu sein. Wegen der hohen Reinheitsanforderungen an 4,4′-DFBP als Monomer für Polykondensationsreaktionen und der teuren eingesetzten Fluoraromaten wurden weitere Alternativrouten zu 4,4′-Difluorbenzophenon vorgeschlagen, die aber keine industrielle Anwendung gefunden haben. Nebenprodukte, insbesondere das unerwünschte Isomer 2,4′-DFBP und die bei Einsatz von Natriumnitrit und Salpetersäure entstehenden Nitroaromaten, müssen vor der Verwendung von 4,4′-DFBP als Monomer möglichst quantitativ abgetrennt werden. Eigenschaften4,4′-Difluorbenzophenon ist ein geruchloses weißes Kristallpulver, das sich in Ethanol und Toluol löst. Verunreinigungen, wie z. B. das häufigste Nebenprodukt 2,4′-Difluorbenzophenon, können durch (mehrfaches) Umkristallisieren aus Cyclohexan[9] oder aus einem 80:20-Ethanol:Wasser-Gemisch entfernt werden.[6] Anwendungen4,4′-Difluorbenzophenon ist ein Schlüsselrohstoff für das Polyetheretherketon PEEK, den mit Abstand wichtigsten thermoplastischen Hochleistungskunststoff aus der Klasse der Polyaryletherketone PAEK. Die Polykondensation zwischen 4,4′-Difluorbenzophenon und dem mit Alkalicarbonaten, z. B. Kaliumcarbonat gebildeten Alkalimetallsalz von Hydrochinon zu PEEK findet in Diphenylsulfon als Lösungsmittel durch stufenweises Erhitzen unter Schutzgas bis auf 320 °C statt.[10]  Dabei wird ein fast farbloses Polymer mit Tg von ca. 140 °C und Tm von 334 °C gebildet. PEEK findet wegen seiner außerordentlichen thermischen Stabilität von −196 bis +260 °C, seiner hohen Lösemittelresistenz und chemischen Beständigkeit, sowie seiner guten Bioverträglichkeit zunehmend Verwendung als Metallersatzmaterial.[11] Einzelnachweise

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia