|

Rumpun suku bangsa Austronesia

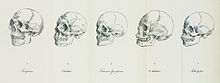

Bangsa Austronesia[44][45] atau suku-suku penutur bahasa Austronesia[46] adalah sekumpulan etnolinguistik atau gabungan berbagai etnis besar di benua Asia (khususnya Asia Tenggara), sebagian Oseania dan sebagian kecil Afrika yang memakai bahasa-bahasa dari keluarga Austronesia. Mereka meliputi penduduk asli Taiwan; kebanyakan kelompok etnisnya berada di Filipina, Malaysia, Timor Leste, Indonesia, Brunei, Kepulauan Cocos (Keeling), Madagaskar, Mikronesia, dan Polinesia, serta suku Melayu di Singapura, suku bangsa Polinesia dari Selandia Baru dan Hawaii, dan beberapa suku di Pulau Papua dan wilayah Melanesia. Mereka juga ditemukan di kawasan Pattani di Thailand, kawasan Cham di Vietnam dan Kamboja, dan kawasan Hainan di Tiongkok, sebagian Sri Lanka, selatan Myanmar, ujung selatan Afrika Selatan, Suriname, dan sebagian kecil Kepulauan Andaman, Kepulauan Cocos (Keeling), dan Pulau Natal serta Australia. Kawasan yang diduduki oleh suku bangsa pemakai bahasa Austronesia secara kolektif dikenal sebagai Austronesia. Kebanyakan orang Austronesia memiliki penampilan serupa seperti kulit berwarna muda sampai coklat dengan rambut lurus, keriting atau bergelombang. Berdasarkan konsensus ilmiah saat ini, mereka menyebar melalui migrasi laut prasejarah yang dimulai dari Taiwan pra-Han, sekitar 3000 hingga 1500 SM. Suku bangsa Austronesia mencapai ujung utara Filipina, khususnya Kepulauan Batanes, sekitar 2200 SM. Bangsa Austronesia mengembangkan perahu berlayar beberapa waktu sebelum tahun 2000 SM.[47] Mereka memanfaatkan berbagai teknologi maritim yang mumpuni (terutama katamaran, perahu cadik, teknik pembuatan perahu papan ikat dan kupingan pengikat, serta layar capit kepiting) untuk menjelajahi pulau-pulau di Indo-Pasifik. Sejak 2000 SM, mereka berasimilasi (atau terasimilasi) dengan populasi Paleolitik Negrito dan Australo-Melanesia yang lebih tua. Mereka mencapai Pulau Paskah di ujung timur, Madagaskar di ujung barat,[48] dan Selandia Baru di ujung selatan. Pada tingkat terjauh, mereka juga diperkirakan telah mencapai Benua Amerika[49][50] dan bahkan Antarktika.[51][52] Selain bahasa, masyarakat Austronesia secara luas berbagi kesamaan budaya, termasuk tradisi dan teknologi rajah, rumah panggung, ukiran giok, pertanian di lahan basah, dan berbagai karya seni batu. Mereka juga turut membawa berbagai tanaman dan hewan peliharaan dalam perjalanan migrasi, seperti padi, bambu, pisang, kelapa, sukun, nangka, kemiri, ubi rambat, talas, daluang, ayam, babi, dan anjing. Sejarah penelitianHubungan kebahasaan antara Madagaskar, Polinesia, dan Asia Tenggara, khususnya dalam hal bilangan dalam bahasa Malagasi, Melayu, dan Polinesia, diakui pada awal zaman penjajahan oleh para penulis Eropa.[53] Publikasi resmi pertama tentang hubungan ini adalah pada tahun 1708 oleh orientalis Belanda Adriaan Reland, yang mengakui "bahasa umum" yang tersebar dari Madagaskar hingga Polinesia, meskipun penjelajah Belanda Cornelis de Houtman telah mengamati hubungan linguistik antara Madagaskar dan Kepulauan Melayu sejak satu abad sebelumnya pada tahun 1603.[54] Naturalis Jerman Johann Reinhold Forster, yang melakukan perjalanan bersama James Cook pada pelayaran keduanya, juga mengamati kesamaan bahasa di Polinesia dengan bahasa di Asia Tenggara Maritim. Dalam bukunya Observations Made During a Voyage Round the World (1778), ia mengemukakan bahwa orang Polinesia mungkin berasal dari kawasan dataran rendah Filipina dan tiba di pulau-pulau itu melalui pelayaran jarak jauh.[55] Namun, Observations Made During a Voyage Round the World (1778) milik Johann Reinhold dan A Voyage Round the World (1777) milik Georg Forster justru menjadi pemicu munculnya sentimen rasisme modern. Dengan menggunakan kata "ras" sebagai sinonim untuk keanekaragaman manusia, mereka menempatkan orang-orang di Polinesia dalam posisi sederajat yang lebih rendah dari ras kulit putih Eropa.[56]  Filolog Spanyol Lorenzo Hervás dalam karyanya yang berjudul Idea dell'universo (1778-1787) mengusulkan sebuah rumpun bahasa yang menghubungkan Semenanjung Malaka, Maladewa, Madagaskar, Kepulauan Sunda, Maluku, Filipina, Oseania, hingga Pulau Paskah. Beberapa penulis lain mendukung penggolongan ini (kecuali dalam penyertaan bahasa Divehi yang keliru), dan rumpun bahasa ini kemudian dikenal sebagai "Melayu-Polinesia," yang pertama kali dikemukakan oleh linguis Jerman Franz Bopp pada tahun 1841 (bahasa Jerman: malayisch-polynesisch).[53][57] Hubungan antara Asia Tenggara, Madagaskar, dan Kepulauan Pasifik juga dicatat oleh penjelajah Eropa lainnya, termasuk orientalis William Marsden dan naturalis Johann Reinhold Forster.[58] Johann Friedrich Blumenbach menambahkan Austronesia sebagai ras manusia kelima dalam edisi kedua De Generis Humani Varietate Nativa (1781). Ia mengelompokkan manusia berdasarkan geografi dan dengan demikian menyebut orang Austronesia sebagai "orang-orang dari dunia selatan". Dalam edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 1795, ia menyebut orang Austronesia sebagai "ras Melayu" atau "ras coklat", setelah berkonsultasi dengan Joseph Banks yang turut serta dalam pelayaran pertama James Cook.[58][59] Blumenbach menggunakan istilah "Melayu" karena keyakinannya bahwa kebanyakan orang Austronesia berbicara "idiom Melayu" (yaitu bahasa Austronesia), meskipun ia secara tidak sengaja menimbulkan kerancuan dengan suku Melayu.[60] Ras lain yang diidentifikasi Blumenbach adalah "Kaukasia" (putih), "Mongolia" (kuning), "Etiopia" (hitam), dan "Amerika" (merah). Definisi Blumenbach tentang ras Melayu sebagian besar identik dengan distribusi masyarakat Austronesia modern, yang tidak hanya meliputi Asia Tenggara Kepulauan, tetapi juga Madagaskar dan Kepulauan Pasifik. Meskipun karya Blumenbach kemudian digunakan dalam rasisme ilmiah, Blumenbach adalah seorang monogenis dan menolak anggapan jika "ras" tertentu lebih rendah dari ras yang lain.[58][59]  Namun, pada abad ke-19, rasisme ilmiah mendukung penggolongan orang Austronesia sebagai bagian dari ras "Mongolia". Populasi Australo-Melanesia di Asia Tenggara dan Melanesia (yang awalnya diklasifikasikan Blumenbach sebagai "subras" dari ras Melayu) sekarang diklasifikasikan sebagai ras "Etiopia" oleh para penulis seperti Georges Cuvier, Conrad Malte-Brun (yang pertama kali menciptakan istilah "Oseania" sebagai Océanique), Julien-Joseph Virey, dan René Lesson.[58][61]  Naturalis Inggris James Cowles Prichard awalnya mendukung Blumenbach dengan menyebut penduduk asli Papua dan Australia berbagi keturunan yang sama dengan orang Austronesia. Tetapi pada edisi ketiga Researches into the Physical History of Man (1836–1847), karyanya menjadi lebih rasialis karena terpengaruh poligenisme. Dia menggolongkan orang Austronesia menjadi dua golongan:

Dia selanjutnya membagi Kelænonesia menjadi "Alfourous" (juga "Haraforas" atau "Alfoërs", penduduk asli Australia), dan "Pelagia atau Negro Oseanik" (Melanesia dan barat Polinesia). Meskipun demikian, ia mengakui bahwa "orang Melayu-Polinesia" dan "Negro Pelagia" memiliki "kesamaan karakter yang luar biasa", terutama dalam hal bahasa dan kraniometri.[53][57][58] Dalam linguistik, rumpun bahasa Melayu-Polinesia juga pada awalnya mengecualikan bahasa-bahasa di Melanesia dan Mikronesia, karena perbedaan fisik yang mencolok antara penduduk wilayah ini dengan para penutur bahasa Melayu-Polinesia. Namun, didapati bukti tentang hubungan lingustik mereka dengan Melayu-Polinesia, terutama dari studi tentang bahasa Melanesia oleh Georg von der Gabelentz, Robert Henry Codrington, dan Sidney Herbert Ray. Codrington menciptakan dan menggunakan istilah rumpun bahasa "Osean" bukannya "Melayu-Polinesia" pada tahun 1891, dengan menyertakan bahasa Melanesia dan Mikronesia. Hal ini juga didukung oleh Ray yang mendefinisikan rumpun bahasa "Oseanik" yang mencakup bahasa-bahasa di Asia Tenggara, Madagaskar, Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia.[54][62][63][64] Pada tahun 1899, ahli bahasa dan etnolog Austria Wilhelm Schmidt menciptakan istilah "Austronesia" (bahasa Jerman: austronesisch, dari bahasa Latin auster, "angin selatan"; dan bahasa Yunani νῆσος, "pulau") untuk menyebut suatu rumpun bahasa.[65] Schmidt memiliki motivasi yang sama dengan Codrington. Beliau mengusulkan istilah itu sebagai pengganti "Melayu-Polinesia", karena penentangannya akan ketidakterwakilan Melanesia dan Mikronesia dalam nama Melayu-Polinesia.[53][57] Nama tersebut diterima untuk menyebut rumpun bahasa yang beranggotakan bahasa Oseanik dan Melayu-Polinesia.[54]  Istilah "Austronesia", atau lebih tepatnya "penutur bahasa Austronesia", hadir untuk menyebut orang-orang yang berbicara bahasa-bahasa dari keluarga bahasa Austronesia. Namun, beberapa penulis, keberatan dengan penggunaan istilah ini untuk merujuk pada ras atau bangsa tertentu, karena mereka masih mempertanyakan apakah para penutur Austronesia berbagi nenek moyang secara biologis dan budaya.[67][68] Hal ini terutama dianut oleh para penulis yang menolak hipotesis "Keluar dari Taiwan" yang diterima secara luas dan sebaliknya menawarkan skenario di mana bahasa Austronesia menyebar di antara populasi yang telah ada jauh sebelumnya melalui peminjaman, dengan sedikit atau tanpa perpindahan populasi.[69][70]  Terlepas dari keberatan ini, konsensus umum adalah bahwa bukti arkeologis, budaya, genetika, dan terutama linguistik semuanya secara terpisah menunjukkan adanya nenek moyang bersama di antara masyarakat berbahasa Austronesia yang membenarkan perlakuan mereka sebagai "unit filogenetik." Hal ini menyebabkan penggunaan istilah "Austronesia" dalam literatur akademis untuk merujuk tidak hanya pada bahasa Austronesia, tetapi juga masyarakat penutur Austronesia dan wilayah Austronesia.[68][69][70][74][75] Namun, beberapa suku bangsa penutur bahasa Austronesia bukanlah keturunan langsung orang Austronesia dan memperoleh bahasa mereka melalui peralihan bahasa, tetapi ini diyakini hanya terjadi dalam beberapa kasus karena ekspansi Austronesia yang terlalu cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk peralihan bahasa.[76] Di beberapa bagian Melanesia, migrasi dan percampuran pribumi Papua dengan pendatang Austronesia (diperkirakan dimulai sekitar 500 SM) juga mengakibatkan pergantian populasi. Migrasi ini menyebabkan munculnya suku-suku yang secara fisik dan genetik lebih mirip dengan pribumi Papua tetapi menuturkan bahasa Austronesia.[77] Dalam sebagian besar kasus, bahasa dan budaya dari kelompok penutur bahasa Austronesia diturunkan secara langsung melalui keberlanjutan generasi, terutama di pulau-pulau yang sebelumnya tidak berpenghuni.[76] Penelitian serius tentang bahasa Austronesia dan para penuturnya telah berlangsung sejak abad ke-19. Ilmu pengetahuan modern tentang model penyebaran orang Austronesia umumnya merujuk pada dua makalah paling berpengaruh di akhir abad ke-20: The Colonization of the Pacific: A Genetic Trail (Hill & Serjeantson, eds., 1989), dan The Austronesia Dispersal and the Origin of Languages (Bellwood, 1991).[78][79] Topik ini sangat menarik bagi para ilmuwan karena keunikan bahasa Austronesia: luasnya cakupan, keanekaragamannya, dan penyebarannya yang berlangsung cepat.[80][81] Masih ada ketidaksepakatan tertentu di kalangan para peneliti berkaitan dengan kronologi, asal, penyebaran, adaptasi dengan lingkungan, interaksi dengan populasi yang sudah ada sebelumnya di daerah yang mereka datangi, dan perkembangan budaya dari waktu ke waktu. Hipotesis yang banyak diterima adalah model "Keluar dari Taiwan" yang pertama kali diajukan oleh Peter Bellwood. Tetapi ada beberapa model tandingan yang menciptakan semacam "persaingan" di antara masing-masing pendukungnya karena keterbatasan data serta ilmu pengetahuan yang ada.[80][81][82] Persebaran geografisSebelum masa penjajahan Eropa pada abad ke-16, rumpun bahasa Austronesia adalah rumpun bahasa yang paling tersebar luas di dunia, mencakup separuh planet ini dari Pulau Paskah di timur Samudra Pasifik hingga Madagaskar di barat Samudra Hindia.[69]   Rumpun bahasa Austronesia kini dituturkan oleh sekitar 386 juta orang (4,9% dari populasi global), menjadikannya rumpun bahasa terbesar kelima berdasarkan jumlah penutur. Bahasa Austronesia dengan jumlah penutur terbanyak adalah Melayu (Indonesia dan Malaysia), Jawa, dan Tagalog. Rumpun ini beranggotakan 1.257 bahasa, menjadikannya keluarga bahasa terbesar kedua menurut jumlah bahasa.[86] Wilayah geografis yang mencakup populasi penutur asli Austronesia kadang-kadang disebut sebagai Austronesia.[74] Nama geografis lain untuk berbagai subkawasan termasuk Semenanjung Melayu, Kepulauan Sunda Besar, Kepulauan Sunda Kecil, Melanesia, Asia Tenggara Maritim, Kepulauan Melayu, Mikronesia, Oseania Dekat, Oseania, Kepulauan Pasifik, Oseania Jauh, Polinesia, dan Wallacea. Di Indonesia dan Malaysia, istilah nasionalistik Nusantara juga populer disematkan untuk kawasan mereka.[74][87]  Dalam sejarah, suku bangsa Austronesia secara unik hidup di "dunia pulau". Kawasan Austronesia hampir secara eksklusif merupakan pulau-pulau di Lautan Teduh dan Hindia, dengan iklim tropis atau subtropis yang dominan dengan curah hujan musiman yang berlimpah. Mereka memiliki penetrasi yang terbatas ke pedalaman pulau-pulau besar atau daratan utama.[54][89] Suku bangsa Austronesia terdiri dari penduduk asli Taiwan, mayoritas kelompok etnis di Brunei, Timor Leste, Indonesia, Madagaskar, Malaysia, Mikronesia, Filipina, dan Polinesia. Selain itu, termasuk pula Melayu Singapura; orang Polinesia di Selandia Baru, Hawaii, dan Chili; orang Kepulauan Selat Torres di Australia; sejumlah kelompok etnis Melanesia di pesisir Pulau Papua; penutur bahasa Bushi di Komoro, dan penutur bahasa Malagasi dan Bushi di Réunion. Mereka juga bermukim di wilayah Thailand Selatan; tanah Cham di Vietnam, Kamboja, dan Hainan; dan Kepulauan Mergui di Myanmar.[54][69][90] Selain itu, migrasi di era modern membawa orang-orang berbahasa Austronesia ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Britania Raya, Eropa daratan, Kepulauan Cocos (Keeling), Afrika Selatan, Sri Lanka, Suriname, Hong Kong, Makau, dan negara-negara Asia Barat.[91] Beberapa penulis juga mengajukan teori mengenai pemukiman dan kontak lebih lanjut di masa lalu di daerah yang kini tidak dihuni oleh penutur Austronesia. Hal ini berangkat dari beberapa hipotesis hingga klaim yang amat kontroversial dengan bukti yang minim. Pada tahun 2009, Roger Blench menyusun peta Austronesia yang diperluas yang berdasarkan berbagai bukti seperti catatan sejarah, kata-kata serapan, tumbuhan dan hewan yang diperkenalkan, genetika, situs arkeologi, dan budaya. Peta tersebut turut memasukkan pesisir Pasifik Amerika, Jepang, Kepulauan Yaeyama, pantai Australia, Sri Lanka dan pesisir Asia Selatan, Teluk Persia, beberapa pulau di Lautan Hindia, Afrika Timur, Afrika Selatan, dan Afrika Barat.[88] Daftar suku bangsa Austronesia   Bangsa Austronesia terdiri dari beberapa kelompok sebagai berikut:

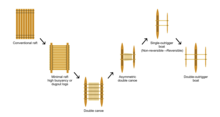

PrasejarahKonsensus luas tentang asal usul bangsa Austronesia adalah "model dua lapis" di mana populasi asli Paleolitik di Asia Tenggara Kepulauan melebur dalam berbagai tingkat dengan para pendatang Neolitik berbahasa Austronesia dari Taiwan dan Fujian di selatan Tiongkok sekitar 4.000 BP.[81][92] Suku bangsa Austronesia bercampur dengan populasi lain yang sudah ada sebelumnya serta populasi pendatang yang tiba di kemudian hari di tempat tinggal mereka, menghasilkan keragaman genetik lebih lanjut. Yang paling terkenal adalah orang-orang berbahasa Austroasia di bagian barat Asia Tenggara Kepulauan (Semenanjung Melayu, Sumatra, Kalimantan, dan Jawa);[93] suku Bantu di Madagaskar[48] dan Komoro; serta pedagang dan imigran Jepang,[94][95][96] India, Tionghoa, dan Arab pada dewasa ini.[97] PaleolitikumAsia Tenggara Kepulauan mulai dihuni oleh manusia modern sejak era Paleolitikum mengikuti rute migrasi pesisir, mungkin dimulai sebelum 70.000 SM, jauh sebelum berkembangnya budaya Austronesia.[98][99] Populasi ini memiliki ciri khas berkulit gelap, berambut keriting, dan perawakan pendek, membuat orang Eropa percaya bahwa mereka terkait dengan orang Pigmi Afrika dalam kajian biologi ras di abad ke-19. Namun, terlepas dari perbedaan fisik ini, penelitian genetika menunjukkan bahwa mereka lebih dengan dengan populasi Eurasia lainnya ketimbang populasi Afrika.[99][100]  Kelompok populasi pertama ini awalnya tidak mengenal teknologi perahu, dan dengan demikian hanya dapat menyeberangi laut antarpulau yang sempit dengan pelampung atau rakit sederhana (mungkin rakit bambu atau kayu gelondongan) atau secara tidak sengaja. Khususnya di perairan sekitar Garis Wallace, Garis Weber, dan Garis Lydekker serta pulau-pulau yang terputus dari Asia Daratan. Mereka berpindah dari Asia Daratan ke pulau-pulau yang ada sekarang sebagian besar melalui jalur darat ketika daratan Sundaland dan Sahul belum tergenang air.[98] Manusia mencapai pulau-pulau di Wallacea serta daratan Sahul (Australia dan Papua) sekitar 53.000 BP (beberapa bahkan mengusulkan waktu yang lebih tua hingga 65.000 BP). Pada 45.400 tahun yang lalu, manusia telah mencapai Kepulauan Bismarck di Oseania Dekat.[98] Mereka juga tiba di Fujian, Tiongkok Daratan dan Taiwan, tetapi populasi mereka kini telah punah atau melebur.[101][102][103] Fosil manusia modern tertua yang terkonfirmasi di Filipina berasal dari Gua Tabon di Palawan, berumur sekitar 47.000 BP.[104] Sebelumnya, diyakini bahwa manusia modern tertua di Asia Tenggara berasal dari Gua Callao di utara Luzon di Filipina yang berasal dari 67.000 BP.[98][105] Namun, pada 2019, fosil itu diidentifikasi sebagai milik spesies baru manusia purba Homo luzonensis.[106] Orang-orang ini dikenal sebagai "Australo-Melanesia". Keturunan mereka yang belum bercampur dengan pendatang Austronesia dapat dijumpai di pedalaman Papua dan Australia.[97][99]  Dalam sumber-sumber modern, keturunan Australo-Melanesia ini yang tinggal di barat Halmahera biasanya secara kolektif disebut sebagai "Negrito", sedangkan mereka yang menetap di sebelah timur Halmahera (tidak termasuk Pribumi Australia) disebut sebagai "Orang Papua".[100] Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan keberadaan asal-usul Denisovan. Australo-Melanesia di Filipina, Papua, Melanesia, dan Australia menunjukkan darah Denisovan; suatu hal yang tidak ditemui dalam darah orang Negrito (Orang Asli) di Malaysia dan Andaman.[99][107][108][note 1] Mahdi (2017) juga menggunakan istilah "Qata" (dari bahasa Proto-Melayu-Polinesia *qata) untuk menyebut penduduk asli Asia Tenggara, dengan "Tau" (dari bahasa Proto-Austronesia *Cau) untuk pendatang dari Taiwan dan Fujian; keduanya didasarkan pada bentuk purba dari kata "orang" dalam bahasa Melayu-Polinesia yang masing-masing merujuk pada kelompok berkulit gelap dan berkulit terang.[100] Jinam dkk. (2017) juga mengusulkan istilah "Orang Sundalandia Pertama" sebagai pengganti kata "Negrito", sebagai nama yang lebih tepat untuk masyarakat asli Asia Tenggara.[99] Populasi pribumi ini secara genetik tidak terkait dengan Austronesia, tetapi melalui asimilasi, kebanyakan orang Austronesia modern mewarisi asal-usul ini. Hal yang sama berlaku untuk beberapa populasi yang dahulu dianggap "non-Austronesia" karena perbedaan fisik; seperti Negrito Filipina, Orang Asli, dan Melanesia yang berbahasa Austronesia, semuanya memiliki darah Austronesia walau persentasenya lebih sedikit.[69][97] Di Polinesia di Oseania Jauh, misalnya, campurannya sekitar 20 hingga 30% Melanesia, dan 70 hingga 80% Austronesia. Sementara orang Melanesia di Oseania Dekat kira-kira mewarisi sekitar 20% darah Austronesia dan 80% darah Melanesia, sedangkan penduduk asli Kepulauan Sunda Kecil, komposisinya adalah sekitar 50% Austronesia dan 50% Melanesia. Demikian pula di Filipina, kelompok yang secara tradisional dianggap sebagai "Negrito" memiliki susunan genetik yang bervariasi antara 30 hingga 50% Austronesia.[69][97][99] Tingginya tingkat asimilasi antara kelompok Austronesia, Negrito, dan Melanesia menunjukkan bahwa ekspansi Austronesia sebagian besar berlangsung damai. Alih-alih terjadi kekerasan, para perantau dan kelompok pribumi saling menyerap satu sama lain.[109] Diyakini bahwa dalam beberapa kasus, seperti dalam kebudayaan Toala di Sulawesi Selatan (c. 8000-1500 BP), lebih tepat jika dikatakan bahwa kelompok pemburu-pengumpul pribumi menyerap kelompok petani Austronesia yang baru datang, bukan sebaliknya.[110] Mahdi (2016) lebih lanjut menegaskan bahwa kata Proto-Melayu-Polinesia *tau-mata ("orang")[note 2] berasal dari kata *Cau ma-qata, yang merupakan penggabungan dua kata "Tau" dan "Qata" yang menunjukkan percampuran antara dua jenis populasi di kawasan itu.[111] Tiongkok Neolitikum   Pendapat yang paling populer mengenai urheimat (tanah air) bahasa Austronesia serta masyarakat Austronesia awal Neolitikum adalah di Taiwan, serta Kepulauan Penghu.[113][114][115] Mereka dipercaya sebagai keturunan dari populasi di pesisir Fujian, di daratan Tiongkok, yang umumnya disebut sebagai "pra-Austronesia".[note 3] Melalui populasi pra-Austronesia ini, orang-orang Austronesia juga berbagi nenek moyang yang sama dengan suku-suku tetangga di selatan Tiongkok.[116] Populasi neolitikum pra-Austronesia ini mulai hijrah dari Fujian ke Taiwan sekitar 10.000–6000 SM.[44][66] Penelitian lain menunjukkan bahwa menurut penanggalan radiokarbon, orang Austronesia mungkin telah pindah dari Fujian ke Taiwan hingga akhir 4000 SM (kebudayaan Dapenkeng).[117] Mereka terus mempertahankan kontak reguler dengan Asia Daratan sampai 1500 SM.[118][119] Identitas budaya Neolitikum pra-Austronesia di Fujian masih diperdebatkan. Menelusuri jejak Austronesia prasejarah di Fujian dan Taiwan menjadi sulit karena ekspansi Dinasti Han ke selatan (abad ke-2 SM), dan aneksasi terbaru oleh Dinasti Qing (1683 M).[120][121][122][123] Dewasa ini, satu-satunya bahasa Austronesia yang tersisa di Tiongkok Selatan adalah bahasa Tsat di Hainan. Politisasi arkeologi juga menjadi masalah, khususnya rekonstruksi yang tidak tepat oleh beberapa arkeolog Tiongkok terhadap situs non-Tionghoa yang dianggap sebagai peninggalan orang Han.[124] Beberapa penulis, yang menyukai model "Keluar dari Sundaland" seperti William Meacham, menolak jika populasi pra-Austronesia berasal dari Tiongkok Daratan.[125] Namun demikian, berdasarkan bukti linguistik, arkeologi, dan genetik, orang Austronesia diduga kuat terkait dengan kebudayaan pertanian di lembah Sungai Panjang yang mulai bercocok tanam padi sejak 13.500 hingga 8.200 BP. Mereka menampilkan ciri khas Austronesia, seperti pencabutan gigi, penghitaman gigi, ukiran giok, seni rajah, rumah panggung, teknologi pembuatan perahu yang mutakhir, pertanian lahan basah, dan domestikasi anjing, babi, dan ayam. Termasuk di antaranya ialah kebudayaan-kebudayaan Kuahuqiao, Hemudu, Majiabang, Songze, Liangzhu, dan Dapenkeng yang berkembang di daerah pesisir antara delta Sungai Panjang dan delta Sungai Min.[126][127][128][129] Hubungan dengan kelompok lainBerdasarkan bukti bahasa, terdapat sejumlah usulan yang menghubungkan rumpun Austronesia dengan rumpun linguistik lainnya ke dalam keluarga makrolinguistik yang relevan dengan identitas populasi pra-Austronesia. Yang paling menonjol adalah hubungan orang Austronesia dengan orang-orang Austroasia, Kra-Dai, dan Sinitik yang bertetangga (masing-masing diberi nama Austrik, Austro-Tai, dan Sino-Austronesia). Tetapi usulan tersebut masih belum diterima secara luas karena bukti dari hubungan ini masih lemah dan metode ilmiah yang digunakan dianggap kontroversial.[130] Untuk mendukung hipotesis Austrik dan Austro-Tai, Robert Blust menghubungkan entitas Neolitik Austro-Tai dengan kebudayaan Austroasia yang bercocok tanam padi; dengan asumsi pusat budi daya padi ada di Asia Timur, dan tanah air orang-orang Austrik terletak di perbatasan Yunnan-Myanmar,[131] bukannya lembah Sungai Panjang seperti yang diakui belakangan ini.[132][133][134][135] Lebih lanjut, terjadi penataan genetik yang merupakan akibat dari interaksi populasi penanam padi di bagian selatan Asia Timur: Austroasia-Kra-Dai-Austronesia, dengan orang-orang Sino-Tibet dari utara.[131] Para penulis lain juga mengusulkan hipotesis yang memasukkan rumpun bahasa lainnya seperti Hmong-Mien dan bahkan Jepang-Ryukyu ke dalam keluarga Austrik.[136]  Sementara hipotesis Austrik tetap diperdebatkan, terdapat bukti genetika jika di kepulauan di barat Asia Tenggara telah terjadi migrasi darat Neolitikum (sebelum 4.000 BP) oleh orang-orang berbahasa Austroasia ke tempat yang sekarang disebut Kepulauan Sunda Besar ketika tinggi muka laut lebih rendah pada awal era Holosen. Orang-orang ini melebur baik secara bahasa dan budaya dengan orang-orang Austronesia yang datang belakangan di tempat yang kini bernama Nusantara (Indonesia dan Malaysia).[93]  Beberapa penulis juga telah mengusulkan bahwa penutur bahasa Kra-Dai sebenarnya mungkin adalah subkelompok Austronesia yang bermigrasi kembali ke delta Sungai Mutiara dari Taiwan dan/atau Luzon tak lama setelah ekspansi Austronesia. Mereka lalu pindah lebih jauh ke barat ke Hainan, Asia Tenggara Daratan, dan India Timur Laut. Mereka mengusulkan bahwa ciri khas bahasa Kra-Dai (bernada dengan suku kata tunggal) adalah hasil restrukturisasi linguistik akibat kontak dengan bahasa-bahasa Hmong-Mien dan Sinitik. Selain bukti bahasa, Roger Blench juga mencatat kesamaan budaya antara kedua kelompok, seperti tato wajah, pencabutan serta peruncingan gigi, penghitaman gigi, pemujaan ular (atau naga), dan alat musik genggong yang sama-sama dapat dijumpai di Austronesia dan Kra-Dai. Namun, bukti arkeologis terkait hal ini masih langka.[127][130][137][138] Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi pada suku Cham, yang awalnya berdiam di kepulauan (kemungkinan dari Kalimantan) lalu hijrah ke selatan Vietnam sekitar 2.100 hingga 1.900 SM, dan memiliki bahasa yang mirip dengan bahasa Melayu. Bahasa mereka mengalami restrukturisasi sintaksis dan fonologi dikarenakan hubungan dengan bahasa bernada yang dituturkan di Asia Tenggara Daratan dan Hainan.[138][139] Menurut Juha Janhunen dan Ann Kumar, orang-orang Austronesia mungkin juga telah mendiami bagian selatan Jepang, terutama di Kyushu dan Shikoku, dan memengaruhi atau menciptakan "masyarakat hierarki Jepang". Diduga bahwa suku-suku di Jepang kuno seperti Hayato, Kumaso, dan Azumi berasal dari Austronesia. Hingga saat ini, tradisi dan festival lokal masih menunjukkan kemiripan dengan budaya Melayu-Polinesia.[140][141][142][143][144]  Hipotesis Sino-Austronesia, di sisi lain, adalah hipotesis yang relatif baru oleh Laurent Sagart, yang pertama kali diajukan pada tahun 1990. Hipotesis ini mendukung hubungan linguistik utara-selatan antara Tiongkok dan Austronesia. Hal ini didasarkan pada kemiripan suara dalam kosakata dasar dan paralel morfologis.[131] Sagart mencontohkan makna tertentu dalam kosakata bersama untuk tanaman biji-bijian, mengutip mereka sebagai bukti kesamaan asal-usul linguistik. Namun, hipotesis ini sebagian besar telah ditolak oleh linguis yang lain. Kemiripan suara antara bahasa Tionghoa dan Proto-Austronesia juga dapat dijelaskan sebagai hasil dari interaksi Longshan ketika orang-orang pra-Austronesia dari wilayah Yangtze melakukan kontak reguler dengan penutur bahasa Tionghoa Purba di Semenanjung Shandong sekitar tanggal 4 hingga 3 ribu tahun SM. Hal ini cocok dengan pengenalan budi daya padi secara luas ke penutur Tionghoa Purba dan sebaliknya, budi daya jelai ke Pra-Austronesia.[145] Substrat Austronesia di bekas wilayah Austronesia yang telah mengalami sinifikasi setelah ekspansi Han di Zaman Besi juga merupakan penjelasan lain untuk kemiripan yang tidak membutuhkan hubungan genetik.[146][147] Sehubungan dengan model Sino-Austronesia dan lingkup interaksi Longshan, Roger Blench (2014) menyarankan bahwa model migrasi tunggal untuk penyebaran populasi Neolitik ke Taiwan bermasalah, menunjukkan inkonsistensi genetik dan linguistik antara kelompok-kelompok Austronesia di Taiwan yang saling berbeda.[148] Populasi Austronesia yang bertahan di Taiwan sebaiknya dianggap sebagai hasil dari berbagai gelombang migrasi Neolitik dari daratan utama serta migrasi kembali dari Filipina.[148] Migran yang datang ini hampir pasti berbicara bahasa yang berhubungan dengan Austronesia atau pra-Austronesia, meskipun fonologi dan tata bahasanya berbeda.[148] Blench menganggap orang Austronesia di Taiwan sebagai titik kumpul para imigran dari berbagai bagian pantai timur Cina yang bermigrasi ke Taiwan pada 4000 BP. Para imigran ini termasuk orang-orang dari kebudayaan Longshan yang menanam jawawut, kebudayaan Dapenkeng yang berbasis perikanan di pesisir Fujian, dan kebudayaan Yuanshan di ujung utara Taiwan yang menurut Blench mungkin berasal dari pesisir Guangdong. Berdasarkan geografi dan kosakata budaya, Blench percaya bahwa orang Yuanshan mungkin telah menuturkan bahasa Formosa Timur Laut. Dengan demikian, Blench percaya bahwa sebenarnya tidak ada nenek moyang dari bahasa Austronesia dalam arti bahwa tidak ada bahasa Proto-Austronesia tunggal yang menjadi cikal bakal bahasa Austronesia sekarang. Sebaliknya, migrasi ganda dari berbagai bangsa dan bahasa pra-Austronesia dari daratan Tiongkok yang saling terkait tetapi berbeda datang bersama-sama untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai Austronesia Taiwan. Oleh karena itu, Blench menganggap model migrasi tunggal ke Taiwan oleh pra-Austronesia tidak konsisten dengan bukti arkeologis dan linguistik (leksikal).[148] Ekspansi Austronesia   Ekspansi Austronesia (juga disebut model "Keluar dari Taiwan") adalah migrasi besar-besaran orang Austronesia dari Pulau Taiwan, yang terjadi sekitar 3000-1500 SM. Pertumbuhan penduduk adalah faktor utama pemacu perpindahan ini. Para pendatang Austronesia mencapai utara Luzon di Kepulauan Filipina, membaur dengan populasi pribumi Australo-Melanesia yang telah mendiami kepulauan itu sejak sekitar 23.000 tahun sebelumnya. Selama seribu tahun berikutnya, masyarakat Austronesia bermigrasi ke tenggara ke seluruh Filipina, dan ke pulau-pulau di Laut Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia. Bangsa Austronesia yang menyebar ke barat melalui Asia Tenggara Maritim juga mulai menyambangi sebagian Asia Tenggara Daratan.[44][149] Segera setelah mencapai Filipina, bangsa Austronesia tiba di Kepulauan Mariana Utara pada 1500 SM dan Palau dan Yap pada 1000 SM, menjadi manusia pertama yang mencapai Oseania Jauh. Cabang migrasi penting lainnya adalah melalui kebudayaan Lapita, yang dengan cepat menyebar ke pulau-pulau di lepas pantai utara Papua dan ke Kepulauan Solomon serta bagian lain Melanesia pada tahun 1200 SM. Mereka mencapai Kepulauan Samoa dan Tonga di Polinesia sekitar 900 hingga 800 SM. Kawasan ini tetap menjadi titik terjauh dari pengelanaan Austronesia ke Polinesia sampai sekitar 700 M sampai ada gelombang kolonisasi pulau lainnya. Mereka mencapai Kepulauan Cook, Tahiti, dan Marquesas pada 700 M; Hawaii pada tahun 900 M; Rapa Nui pada 1000 M; dan Aotearoa pada 1200 M.[78][150] Terdapat pula sejumlah bukti, misalnya penyebaran ubi jalar, yang menunjukkan jika orang Austronesia telah mencapai Amerika Selatan dari Polinesia di mana mereka berdagang dengan penduduk asli Benua Amerika.[49][50] Di Samudra Hindia, mereka berlayar ke barat dari Asia Tenggara Maritim; bangsa Austronesia mencapai Madagaskar sekitar 50-500 M.[83][85][151] Mengenai rute yang ditempuh, suatu teori menyebutkan jika orang Austronesia dari Indonesia datang langsung melintasi Samudra Hindia dari Jawa ke Madagaskar. Kemungkinan mereka transit di Maladewa di mana desain perahu dan teknologi penangkapan ikan ala Indonesia kuno masih dipakai hingga kini.[152] Teori alternatifHipotesis yang menjadi pesaing model "Keluar dari Taiwan" adalah hipotesis "Keluar dari Sundaland", yang didukung oleh sebagian kecil penulis. Pendukung yang tersohor seperti William Meacham, Stephen Oppenheimer, dan Wilhelm Solheim. Untuk berbagai alasan, mereka mengusulkan bahwa tanah air Austronesia berada di dalam Asia Tenggara Kepulauan, khususnya di Sundaland yang tenggelam pada zaman es akhir akibat naiknya permukaan laut. Pendukung hipotesis ini menunjukkan asal-usul kuno mtDNA pada populasi Asia Tenggara, sebelum ekspansi Austronesia, sebagai bukti bahwa orang Austronesia berasal dari Asia Tenggara Kepulauan.[153][154][155] Namun, bukti ini telah ditolak oleh penelitian yang menggunakan pengurutan keseluruhan genom yang telah menemukan bahwa seluruh populasi Asia Tenggara Kepulauan mewarisi gen yang berasal dari Taiwan. Bertentangan dengan klaim migrasi selatan-utara dalam hipotesis "Keluar dari Sundaland", analisis genom total yang baru menguatkan teori jika masyarakat Austronesia menyebar dari utara ke selatan. Para peneliti lebih lanjut menjelaskan bahwa sementara manusia telah hidup di Sundaland selama setidaknya 40.000 tahun, orang-orang Austronesia adalah para pendatang baru. Hasil penelitian sebelumnya gagal memperhitungkan percampuran dengan populasi Negrito dan Melanesia yang lebih tua.[156][157] Periode sejarah Pada awal milenium pertama masehi, sebagian besar penduduk Austronesia di Asia Tenggara Kepulauan mulai berdagang dengan India dan Tiongkok. Adopsi ketatanegaraan ala Hindu memungkinkan terciptanya kerajaan-kerajaan bercorak India seperti Tarumanagara, Champa, Butuan, Langkasuka, Melayu, Sriwijaya, Medang, Majapahit, dan Bali. Antara abad ke-5 hingga ke-15, agama Hindu dan Buddha merupakan agama utama di wilayah tersebut. Pedagang Muslim dari Jazirah Arab diperkirakan telah memperkenalkan Islam sejak abad ke-10. Islam menjadi agama dominan di Nusantara[158] seiring munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Banten, Buton, Melaka, Demak, Palembang, Manila, Brunei, Kedah, Sulu, dan Gowa. Orang-orang Austronesia di Oseania tidak terpengaruh oleh transfer kebudayaan seperti ini dan mempertahankan kebudayaan asli mereka di kawasan Pasifik.[159] Kerajaan Larantuka di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur adalah satu-satunya kerajaan pribumi bercorak Kristen (Katolik Roma) di Indonesia dan di Asia Tenggara, dengan raja pertamanya bernama Lorenzo.[160] Orang-orang Eropa Barat yang mencari rempah-rempah dan emas kemudian menjajah negara-negara berbahasa Austronesia di kawasan Asia-Pasifik, dimulai dari abad ke-16 oleh penjajahan Portugis dan Spanyol atas Filipina, Palau, Kepulauan Mariana, dan Timor Leste; penjajahan Belanda di Indonesia; penjajahan Inggris di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Oseania; penjajahan Prancis di Polinesia Prancis; dan terakhir, pendudukan Amerika di Pasifik. Sementara itu, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, dan Jepang mulai memperkuat pengaruhnya di Kepulauan Pasifik selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jepang kemudian menyerbu sebagian besar Asia Tenggara dan beberapa bagian Pasifik dalam Perang Dunia II. Pada paruh kedua abad ke-20, satu persatu negara merdeka bermunculan seperti Indonesia, Malaysia, Timor Leste dan negara Pasifik lainnya, serta pulihnya kemerdekaan Filipina. Kebudayaan Budaya asli Austronesia bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Laut menjadi bagian nan tak terpisahkan dari hidup mereka, di mana mereka gemar melintasi lautan dengan perahu di Asia Tenggara dan Oseania untuk mencari penghidupan baru di pulau-pulau lain. Perahu dengan ukuran dan bentuk yang beragam selalu ditemukan di setiap budaya Austronesia, dari Madagaskar, Asia Tenggara Maritim, hingga Polinesia, dengan nama yang berbeda-beda. Di Asia Tenggara, kegiatan pemburuan kepala dilakukan terbatas di pedalaman dan dataran tinggi. Mumifikasi hanya ditemukan di kawasan dataran tinggi di Filipina, dan di beberapa kelompok etnis di Indonesia di Sulawesi dan Kalimantan. Kapal dan pelayaran A: Sabang ganda (Sri Lanka) B: Sabang umum (Filipina) C: Sabang oseanik (Tahiti) D: Sabang oseanik (Marquesas) E: Sabang oseanik (Filipina) F: Sabang derek (Kepulauan Marshall) G: Tanja persegi panjang (Kepulauan Maluku, Indonesia) H: Tanja persegi (Teluk Thailand) I: Tanja trapesium (Vietnam) Teknologi kapal katamaran dan kapal cadik adalah inovasi terpenting bangsa Austronesia. Mereka adalah kelompok manusia pertama yang mampu melakukan pelayaran jarak jauh, yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi Indo-Pasifik pada zaman prasejarah. Orang-orang Austronesia terus menjadi pengguna utama sampan cadik hingga dewasa ini.  Peneliti awal seperti Heine-Geldern (1932) dan Hornell (1943) pernah percaya bahwa katamaran berevolusi dari perahu cadik, tetapi penulis modern yang mengkhususkan diri dalam budaya Austronesia seperti Doran (1981) dan Mahdi (1988) meyakini hal sebaliknya.[71][161][162] Dua kano yang diikat menjadi satu dikembangkan langsung dari teknologi rakit yang terbuat dari paling tidak dua batang kayu yang diikat menjadi satu. Seiring waktu, bentuk kano berlambung ganda berkembang menjadi kano ganda asimetris, di mana satu lambung lebih kecil dari lambung yang lain. Akhirnya, lambung yang lebih kecil berevolusi menjadi purwarupa cadik, yang kemudian menjadi kano bercadik tunggal, yang akhirnya berubah lagi menjadi kano cadik tunggal reversibel. Akhirnya, kano cadik tunggal bertransformasi menjadi kano cadik ganda (atau trimaran).[71][161][162] Hal ini juga menjelaskan mengapa populasi Austronesia di Asia Tenggara Kepulauan cenderung menyukai sampan cadik ganda, karena benda tersebut membuat perahu tetap stabil saat bermanuver. Tetapi, mereka juga masih menggunakan katamaran dan sampan bercadik tunggal walau terbatas. Sebaliknya, populasi yang terisolasi di Mikronesia, Polinesia, Madagaskar, dan Komoro mempertahankan jenis perahu lambung ganda dan cadik tunggal, karena teknologi cadik ganda tidak pernah mereka kenal (walaupun ada di barat Melanesia). Untuk mengatasi masalah tertentu seperti ketidakstabilan, dikembangkanlah teknologi cadik tunggal reversibel.[71][161][162][163][164] Bentuk paling sederhana dari semua perahu leluhur Austronesia memiliki lima bagian. Bagian bawah terdiri dari satu bagian dari batang kayu berlubang. Di sampingnya ada dua papan, dan dua potongan kayu berbentuk tapal kuda membentuk haluan dan buritan. Komponen-komponen ini saling terhubung oleh pasak yang disisipkan ke dalam lubang di antara keduanya, dan kemudian diikat satu sama lain dengan tali (terbuat dari rotan atau ijuk) yang dililitkan di sekitar kupingan yang menonjol. Praktik pembuatan perahu seperti ini dikenal sebagai teknik "kupingan pengikat". Ikatan kemudian direkatkan dengan pasta yang terbuat dari berbagai tanaman serta kulit daluang dan serat yang akan mengembang saat basah, yang semakin mengencangkan sambungan dan membuat lambung kedap air. Sisa-sisa kapal Austronesia dapat diidentifikasi dari konstruksi yang semacam ini, serta tidak digunakannya paku logam. Kapal Austronesia secara tradisional tidak memiliki kemudi tetapi dikendalikan dengan dayung di salah satu sisinya.[165][166][167] Tipikal desain kapal Austronesia, kiri ke kanan:

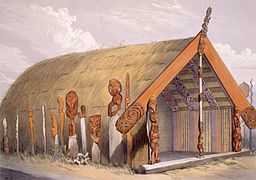

Perahu Austronesia dilengkapi dengan layar cakar kepiting berbentuk segitiga yang memiliki dua sudut dan bisa diatur mengikuti gerakan angin. Layar ini digunakan baik dalam perahu cadik ganda ataupun cadik tunggal. Layar capit kepiting juga kemudian berkembang menjadi layar tanja yang berbentuk persegi atau persegi panjang.[165][166] Orang Austronesia secara tradisional membuat layar mereka dari anyaman daun pandan yang kuat dan tahan garam. Layar ini memungkinkan orang Austronesia untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Namun, dalam beberapa kasus, pelayaran hanya berlangsung satu arah. Kegagalan tanaman pandan untuk tumbuh di Rapa Nui dan Selandia Baru diyakini telah membuat mereka terisolasi dari kerabat Austronesia yang lainnya.[168][169][170]  Orang Champa di Vietnam juga secara unik mengembangkan perahu berbentuk keranjang yang berbahan anyaman bambu dengan perekat resin. Mereka mengenal berbagai jenis kapal mulai dari yang kecil (o thúng) hingga kapal dagang berukuran besar (ghe mành).[172][173] Adopsi teknologi katamaran dan cadik oleh orang-orang non-Austronesia di Sri Lanka dan India adalah berkat terjalinnya hubungan antara orang Austronesia dengan penduduk setempat, termasuk di Maladewa dan Lakadewa, yang diperkirakan terjadi sekitar 1000 hingga 600 SM dan seterusnya. Peristiwa ini mungkin disertai kolonisasi terbatas yang kemudian terasimilasi oleh warga setempat. Hal ini masih terlihat jelas dalam bahasa-bahasa di Sri Lanka dan India Selatan. Misalnya, kata paṭavu (Tamil), paḍava (Telugu), dan paḍahu (Kannada), semuanya berarti "kapal", dan seluruhnya berasal dari istilah Hesperonesia Purba *padaw, "perahu layar". Bandingkan dengan kata-kata Austronesia seperti perahu (Jawa dan Melayu), padau (Kadazan), padaw (Maranao), paráw (Cebuano), folau (Samoa), halau (Hawaii), dan wharau (Māori).[161] Arsitektur Arsitektur Austronesia memiliki corak yang sangat beragam, sering kali dengan desain yang mencolok; tetapi kesemuanya memiliki karakteristik tertentu yang menunjukkan asal-usul yang sama. Istilah-istilah bahasa Austronesia Purba dan Melayu-Polinesia Purba yang berhasil direkonstruksi di antaranya ialah *Rumaq ("rumah");[note 4] *balay ("bangunan umum", "rumah komunitas", atau "rumah tamu");[note 5] *lepaw ("gubuk", "gubuk ladang", atau "lumbung padi");[note 6] *kamaliR ("rumah jejaka" atau "rumah laki-laki");[note 7] dan *banua ("tanah berpenghuni" atau "wilayah komunitas").[note 8][174][175]   Fitur umum yang paling umum dari bangunan Austronesia adalah lantai yang ditinggikan (rumah panggung). Struktur dibangun di atas tiang-tiang penyangga, sementara ruang di bawahnya digunakan sebagai gudang atau kandang hewan peliharaan. Gaya rumah panggung seperti ini memiliki banyak keunggulan, seperti mencegah kerusakan karena banjir dan dapat dijadikan sebagai benteng ketika terjadi konflik. Tiang rumah juga secara khusus ditutup dengan cakram berdiameter lebih besar di bagian atas, untuk mencegah hama dan hewan pengganggu memanjat ke bangunan utama. Rumah Austronesia dan bangunan lainnya biasanya dibangun di lahan basah dan di sepanjang badan air, tetapi juga dapat dibangun di dataran tinggi atau bahkan di perairan dangkal.[176][177][178]  Struktur bangunan yang ditopang tiang diyakini bermula dari rancangan lumbung dan gudang yang ditinggikan, yang merupakan simbol status sosial yang sangat penting di antara nenek moyang penanam padi Austronesia.[176][178] Lumbung juga berfungsi sebagai kuil untuk menyimpan arca roh leluhur dan para dewa.[178]  Fitur umum lainnya adalah atap pelana berhias. Contohnya dalam rumah panjang yang digunakan untuk pertemuan atau acara desa. Bentuk atap yang sepintas menyerupai perahu menegaskan tradisi bahari yang tak terpisahkan dari kebudayaan Austronesia. Motif perahu umum dijumpai di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Di kalangan suku Nage di NTT, motif tenunan berbentuk perahu ditambahkan dalam bubungan atap; rumah masyarakat Manggarai dilengkapi atap yang berbentuk perahu terbalik; sedangkan di Tanimbar dan timur Flores, bubungan rumah dipahat berbentuk perahu. Selanjutnya, unsur-unsur dalam struktur masyarakat Austronesia sering memiliki terminologi yang berakar dari tradisi kelautan. Misalnya di Filipina, desa di sana disebut sebagai barangay, yang berasal dari kata balangay, sejenis perahu layar yang digunakan untuk perdagangan dan penjelajahan.[109][177][178][179]  Bangunan Austronesia memiliki makna spiritual tertentu. Komponen-komponen seperti tiang penopang, balok-balok, teras, altar, dan sebagainya biasanya ditahbiskan selama proses pembangunan. Rumah Austronesia sendiri juga sering mencerminkan berbagai aspek kosmologi dan animisme asli Austronesia. Dalam sebagian besar kasus, loteng rumah (biasanya ditempatkan di atas perapian), dianggap sebagai kediaman para dewa dan arwah nenek moyang. Bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda sakti (seperti patung dewa atau leluhur yang telah meninggal), pusaka, dan benda-benda penting lainnya. Area ini biasanya tidak dihuni, dan hanya dapat dimasuki oleh anggota keluarga tertentu atau selama ritual tertentu. Bagian lain dari rumah juga dapat dikaitkan dengan dewa tertentu, dan dengan demikian kegiatan seperti menerima tamu atau melakukan upacara pernikahan hanya dapat dilakukan di area tertentu saja.[176]  Meski tradisi menanam padi tidak menjangkau kawasan Oseania Jauh, arsitektur lumbung masih tetap dipertahankan. Pataka suku Māori adalah contohnya. Pataka terbesar dihiasi dengan ukiran rumit dan sering kali merupakan bangunan tertinggi di desa suku Māori. Struktur ini digunakan untuk menyimpan peralatan, senjata, kapal, dan barang berharga lainnya; sementara pataka yang lebih kecil digunakan untuk menyimpan perbekalan. Jenis pataka khusus yang ditopang oleh satu tiang tinggi juga memiliki tujuan ritual dan digunakan untuk mengisolasi anak-anak bangsawan selama menjalani latihan kepemimpinan.[176] Mayoritas bangunan adat Austronesia tidaklah permanen. Bangunan terbuat dari bahan yang mudah lapuk seperti kayu, bambu, serat tanaman, dan daun. Mirip dengan perahu tradisional, rumah adat dibangun tanpa paku tetapi hanya dengan sambungan, tenunan, ikatan, dan pasak. Komponen struktur diperbaiki dan diganti secara teratur atau jika rusak. Karena itu, catatan arkeologi struktur prasejarah Austronesia biasanya terbatas pada jejak tiang-tiang rumah, tanpa dilengkapi denah bangunan aslinya.[180] Namun, bukti tak langsung dari arsitektur prasejarah Austronesia dapat diperoleh dari representasi kontemporer mereka dalam seni, seperti pada friz di dinding batu candi Hindu-Buddha (seperti dalam relief di Borobudur dan Prambanan). Arsitektur prasejarah juga dapat direkonstruksi secara linguistik dari istilah bersama untuk unsur-unsur arsitektur, seperti bubungan, ijuk, kasau, tiang, perapian, tangga, rak penyimpanan, bangunan umum, dan sebagainya. Bukti linguistik juga memperjelas bahwa rumah panggung telah dikenal oleh orang Austronesia setidaknya sejak zaman Neolitikum Akhir.[177][178] Arbi dkk. (2013) juga mencatat kesamaan mencolok antara arsitektur Austronesia dengan arsitektur tradisional Jepang (shinmei-zukuri). Khususnya bangunan Kuil Besar Ise, yang kontras dengan rumah-rumah lubang yang lumrah di zaman Yayoi. Para peneliti menduga adanya kontak di era Neolitikum antara penduduk selatan Jepang dengan orang Austronesia atau pra-Austronesia yang terjadi sebelum masuknya kebudayaan Tionghoa ke kepulauan itu.[177] Budi daya padi juga diyakini telah diperkenalkan ke Jepang oleh kelompok Austronesia dari pesisir timur Tiongkok.[181] Waterson (2009) juga berpendapat bahwa tradisi arsitektur rumah panggung pada mulanya berasal dari Austronesia, dan tradisi bangunan serupa di Jepang dan Asia Daratan (terutama di kalangan etnis Kra-Dai dan Austroasia) terkait erat dengan kontak dengan orang-orang Austronesia.[109][178]

TembikarKiri: Guci manunggul, guci penguburan dari Gua Tabon di Palawan, Filipina (c. 890–710 SM) Kanan: Guci kubur bertutup dari kebudayaan Sa Huỳnh di tengah Vietnam (1000 SM-200 M) Di luar Taiwan, aneka tembikar, barang pecah belah, dan gerabah yang digores dan dicap berkaitan dengan migrasi Austronesia yang pertama kali terjadi dari 2000 hingga 1800 SM di utara Filipina, dari situs-situs di Kepulauan Batanes dan Lembah Cagayan di Luzon Utara. Dari sanalah teknologi gerabah dengan cepat menyebar ke timur, selatan, dan barat daya.[182][183][184]  Salah satu cabang migrasi membawa tembikar ke Kepulauan Mariana pada sekitar 1500 SM, di mana tembikar tertua mirip dengan yang ditemukan di Nagsabaran (2000 hingga 1300 SM) di Lembah Cagayan. Ini menunjukkan bahwa pesisir timur laut Luzon merupakan titik awal migrasi Austronesia ke Oseania. Tembikar Filipina dan Mariana dihias dengan motif lingkaran, yang dibuat dengan cara ditorehkan, atau dengan pukulan kecil. Sementara tembikar serupa juga ada di Kepulauan Batanes dan Taiwan, yang tembikar tersebut tidak memiliki motif khas lingkaran. Migrasi lainnya membawa tembikar ke selatan dan barat daya ke seluruh Asia Tenggara Kepulauan. Cabang-cabang migrasi timur dan selatan bertemu di Melanesia menghasilkan apa yang dikenal sebagai kebudayaan Lapita yang berpusat di sekitar Kepulauan Bismarck.[182][183][184] Kebudayaan Lapita menghasilkan tembikar bercap yang khas. Tembikar itu juga mempertahankan elemen-elemen yang muncul dalam tembikar Nagsabaran di Filipina, seperti motif lingkaran serta silang di dalam bulatan.[184][185] Mereka membawa teknologi tembikar sampai ke Tonga. Namun, artefak tembikar di Tonga menjadi lebih sederhana dengan tanpa dekorasi sebelum tiba-tiba menghilang sepenuhnya sekitar 400 SM. Alasan untuk fenomena ini masih belum diketahui. Tembikar tidak muncul dalam migrasi berikutnya ke seluruh Oseania Jauh, dan digantikan dengan wadah kayu atau bambu berukir, botol, dan keranjang.[183][185][186][187] Namun, desain geometris dan figur tertentu yang terdapat dalam tembikar masih bertahan dalam bentuk seni yang lain seperti dalam rajah, kain tenun, dan kulit kayu.[185][188] Praktik umum di antara orang Austronesia di Asia Tenggara Kepulauan adalah penggunaan guci kubur yang muncul di zaman Neolitikum Akhir dan berkembang pada milenium pertama era Masehi. Kawasan yang menghasilkan artefak guci penguburan membentang dari Filipina di utara, selatan Sumatra di barat daya, serta Sumba dan Maluku di tenggara. Namun, kebudayaan tembikar ini tidak terdiri dari hanya satu tradisi, tetapi dapat dibagi menjadi setidaknya empat belas tradisi berbeda yang tersebar di seluruh kepulauan. Dalam kebanyakan kasus, jenis guci pemakaman yang paling awal digunakan adalah earthenware, diikuti oleh jenis stoneware, dan yang terbaru guci porselen yang diperoleh melalui perdagangan bahari dengan Tiongkok dan Asia Tenggara Daratan sekitar abad ke-14 Masehi.[189] Musik dan tarianKentungan adalah alat musik asli Austronesia yang ditemukan dan digunakan oleh berbagai suku bangsa di Asia Tenggara dan Oseania. Ansambel gong merupakan jenis alat musik yang umum di Asia Tenggara Kepulauan. Pembuatan gong diyakini bermula dari kebudayaan Zaman Perunggu di Asia Tenggara Daratan. Pada mulanya, alat musik ini menyebar ke pulau-pulau Austronesia melalui perdagangan sebagai barang mewah. Namun, gong di Asia Daratan tidak pernah digunakan dalam ansambel. Inovasi penggunaan gong sebagai bagian dari ansambel adalah tradisi asli Austronesia. Ansambel gong ditemukan di barat Melayu-Polinesia, dan tidak sampai ke wilayah yang lebih jauh di timur. Ada sekitar dua jenis tradisi ansambel gong di Austronesia.[138] Di barat Asia Tenggara, tradisi ini secara kolektif dikenal sebagai gamelan, yang berpusat di Jawa. Cakupannya meliputi talempong di Sumatera Barat, caklempung di tengah Sumatra, chalempung di selatan Sumatra, bonang di Jawa, kromong di Kalimantan bagian barat, dan trompong di barat Nusa Tenggara.[138] Di timur Asia Tenggara, tradisi ini dikenal sebagai kulintang dan berpusat di Mindanao dan Kepulauan Sulu. Cakupannya meliputi kulintangan di Sabah dan Palawan, kolintang di Sulawesi Utara, kulintang di Halmahera dan Timor, serta totobuang di Maluku bagian selatan.[138]

Ukiran giokLiontin giok putih berkepala dua Sa Huỳnh dari Vietnam Kebudayaan Liangzhu pra-Austronesia (3400–2250 SM) di delta Sungai Panjang adalah salah satu pusat kerajinan batu giok Neolitik. Giok menyebar ke Taiwan sekitar 3.000 SM, kemudian lebih jauh ke Filipina pada 2.000 SM, dan Vietnam pada 1.800-1.500 SM. Kerajinan giok Austronesia menghasilkan berbagai perkakas dan perhiasan seperti beliung, gelang, manik-manik, dan cincin.[190][191]  Produk batu giok yang paling menonjol dari wilayah ini adalah anting dan liontin penanular berkepala dua yang dikenal sebagai lingling-o, yang banyak dibuat di Filipina dan kebudayaan Sa Huỳnh di Vietnam, meskipun bahan bakunya kebanyakan diimpor dari Taiwan. Keberadaan benda tersebut menjadi bukti adanya kawasan perdagangan maritim kuno yang sibuk memperdagangkan giok mentah dan giok jadi yang dikenal sebagai Lingkup Interaksi Sa Huynh-Kalanay. Kerajinan giok di kawasan ini aktif antara 500 SM hingga 1000 M, setelah bahan dasar kerajinan beralih ke logam, kayu, tulang, tanah liat, mika hijau, nefrit hitam, atau cangkang.[190][191][192][193] Beliung, pahat, dan peralatan lainnya yang dipoles dan digiling, beberapa di antaranya terbuat dari bebatuan seperti giok juga ditemukan di Melanesia yang berkaitan dengan kebudayaan Lapita. Benda ini dianggap sebagai mata uang yang berharga dan digunakan dalam perniagaan.[194][195] Pada tahun 2012, sebuah pahat giok yang digunakan untuk mengukir kayu ditemukan di Pulau Emirau di Kepulauan Bismarck. Temuan itu dibuat sekitar 3.300 BP, tetapi asal bahan dasarnya tetap tidak diketahui.[196][197] Alat dari batu mulia serupa juga ditemukan di Kaledonia Baru.[198] Artefak giok tidak terdapat di sebagian besar Oseania Jauh, karena sedikitnya cadangan giok di sana. Namun, ada dugaan bahwa orang Polinesia tetap mengenal kerajinan giok dan memperolehnya melalui hubungan dagang dengan Kaledonia Baru, Melanesia, dan Selandia Baru.[194][199] Tradisi mengukir batu giok muncul kembali di tengah-tengah suku Māori di Selandia Baru. Kerajinan ini berbahan dasar pounamu (batu hijau) yang didapat di dalam negeri dan digunakan untuk memproduksi taonga (harta yang sengaja dipendam untuk ritual). Alat-alat yang dihasilkan termasuk kapak, pengikis, kail, gada, serta perhiasan seperti hei-tiki dan hei matau. Perhiasan tertentu seperti pekapeka (liontin hewan berkepala dua) dan kākā pōria (cincin kaki burung) sangat mirip dengan lingling‑o dan cincin di Asia Tenggara.[193][200] Bellwood dkk. (2011) telah mengusulkan jika kemunculan kembali motif-motif ini mungkin merupakan bukti jika kerajinan giok yang sempat meredup di Asia Tenggara sebenarnya tetap dilestarikan pada media yang lain, sebelum akhirnya ditemukan cadangan giok yang lebih berlimpah. Teori lain bahkan menduga adanya kontak di Zaman Besi antara Polinesia dan Filipina.[193] Seni batu Ada sekitar enam ratus hingga tujuh ratus situs seni batu yang ditemukan di Asia Tenggara dan Melanesia, serta lebih dari delapan ratus situs megalitikum. Situs-situs yang secara khusus terkait dengan ekspansi Austronesia berisi karya seni piktogram dan petroglif. Di Asia Tenggara, situs-situs yang terkait dengan Austronesia dapat dibagi menjadi tiga jenis secara umum: Seni Megalitikum di Sulawesi dan Kepulauan Sunda Besar; Seni Lukis di Nusa Tenggara, pesisir Papua, dan Melanesia; dan Seni Ukir di Papua Nugini dan Melanesia.[201] Meski berdekatan, tradisi-tradisi ini dapat dengan mudah dibedakan dari tradisi seni batu Australo-Melanesia di Australia (kecuali Kepulauan Selat Torres) serta dataran tinggi pedalaman Papua, yang menunjukkan batas-batas ekspansi Austronesia.[185]  Penentuan umur seni batu bisa dibilang sulit, tetapi beberapa situs memiliki usia jauh sebelum kedatangan imigran Austronesia, seperti lukisan Lene Hara di Timor Leste yang memiliki usia antara 6.300 hingga 26.000 BP. Sementara itu, lukisan lain yang lebih baru dapat diperkirakan usianya berdasarkan objek lukisan. Penggambaran tembikar, kapal, dan barang logam, misalnya, menunjukkan situs seni batu berusia antara 2.000 hingga 4.000 BP. Beberapa kelompok pemburu-pengumpul juga terus memproduksi seni cadas hingga era sekarang, sebagaimana dibuktikan oleh benda modern yang mereka lukis.[201][203][204]   Kebudayaan megalitikum sebagian besar hanya terbatas di barat Asia Tenggara, dengan konsentrasi terbesar berada di Indonesia Barat. Meskipun sebagian besar situs itu tidak bertanggal, rentang usia situs adalah antara abad ke-2 hingga ke-16 M. Situs megalitikum dapat dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah tradisi megalitik yang lebih tua yang terkait dengan budaya kapak segi empat neolitik (2.500 hingga 1.500 SM); sedangkan yang kedua adalah tradisi megalitik abad ke-3 atau ke-4 SM yang terkait dengan kebudayaan Dongson (non-Austronesia) Vietnam. Prasetyo (2006) mengemukakan bahwa tradisi megalitikum pada mulanya bukanlah asli Austronesia, melainkan inovasi yang diperoleh melalui perdagangan dengan India dan Tiongkok, tetapi ini hanya memiliki bukti yang minim atau bahkan tidak ada di Thailand, Vietnam, dan Filipina.[201][205]  Seni Lukis Austronesia (SLA) adalah jenis seni batu yang paling umum di Asia Tenggara Kepulauan. Umumnya berupa adegan dan piktogram yang biasanya ditemukan di rumah gua di dekat pesisir. Ciri khasnya ialah penggunaan pewarna merah hartal, yang kemudian diganti oleh pewarna hitam arang. Situs-situs SLA sebagian besar berpusat di Indonesia Timur dan Melanesia, meski secara keseluruhan dapat ditemukan di seluruh Asia Tenggara Kepulauan. Kemunculannya terkait erat dengan daerah sebar tutur bahasa Austronesia, yang dibuktikan lebih lanjut dengan munculnya artefak logam (perunggu) dalam lukisan. Lukisan gua kebanyakan ditemukan di dekat pantai. Motif yang umum termasuk telapak tangan, sinar matahari, perahu, dan sosok manusia dengan hiasan kepala atau senjata dan perlengkapan lainnya. Lukisan juga menampilkan motif geometris yang mirip dengan motif Seni Ukir Austronesia.[201][206] Beberapa lukisan juga dikaitkan dengan jejak ritus penguburan manusia, termasuk pemakaman kapal. Kemunculan bentuk perahu diyakini terkait dengan ritual "kapal orang mati" yang tersebar di Austronesia.[206][207]  Situs SLA yang paling awal berasal dari Vanuatu, yang berusia sekitar 3.000 BP, sesuai dengan waktu migrasi Austronesia. Situs-situs ini sebagian besar menampilkan figur muka dan tapak tangan. Situs-situs selanjutnya yang berasal dari 1.500 BP dan seterusnya, mulai menunjukkan perbedaan regional dalam gaya seninya. SLA dapat dengan mudah dibedakan dari lukisan gua Australo-Melanesia era Pleistosen yang lebih tua dengan melihat corak, warna, dan komposisinya, meskipun sering kali ditemukan di lokasi yang sama. Motif-motif khas SLA (contohnya perahu) sebagian besar tidak terdapat dalam lukisan gua yang umurnya lebih tua dari kedatangan orang Austronesia, kecuali lukisan tangan. Beberapa contoh lukisan SLA juga ditemukan di lokasi yang relatif sulit dijangkau seperti tebing tinggi yang menghadap laut. Tidak ada jejak SLA yang ditemukan di Taiwan atau Filipina, meskipun motif-motif tertentu seperti spiral dan lingkaran konsentris ditemukan dalam bentuk petroglif ukir yang menjadi leluhur SLA.[201][206] Seni Ukir Austronesia (SUA), yang terdiri dari petroglif yang diukir pada permukaan batu, jauh lebih langka daripada SLA. Sebagian besar situs ini terletak di pesisir Melanesia. Situs SUA, yang dapat ditelusuri kembali ke petroglif Wanshan di Taiwan, diyakini terkait erat dengan kebudayaan prasejarah Lapita. Motif umum dari tradisi ini adalah ukiran geometris lengkung seperti spiral, lingkaran konsentris, dan bentuk menyerupai wajah. Pola ini mirip dengan pola geometris di SLA, meskipun dianggap sebagai dua tradisi seni yang terpisah.[201][206] SUA sangat dominan di Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru, di mana peninggalan sejarah berupa ukiran jauh lebih banyak daripada lukisan.[185]  O'Connor dkk. (2015) mengusulkan bahwa SLA berkembang selama awal ekspansi Austronesia ke selatan yang laju, mungkin sebagai jawaban atas tantangan dalam komunikasi seiring munculnya gaya hidup melaut. Seiring dengan perkembangan SUA, simbol-simbol material dan ritual serta teknologi terkait mungkin merupakan manifestasi dari "ideologi kuat" yang disebarkan oleh pemukim Austronesia yang merupakan pusat dari "neolitisasi" dan asimilasi cepat dari berbagai populasi asli non-Austronesia di Asia Tenggara Kepulauan dan Melanesia.[206]  Pulau-pulau di ujung timur Melanesia (Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru) dianggap sebagai bagian dari Oseania Jauh karena berada di luar batas visibilitas antarpulau. Gugusan pulau ini mulai menunjukkan perbedaan dengan tradisi SLA dan SUA di Oseania Dekat. Sementara tradisi seni mereka menunjukkan kelanjutan yang jelas dari tradisi SLA dan SUA, mereka juga memunculkan inovasi unik pada setiap pulau, seperti meningkatnya penggunaan arang hitam, motif persegi, serta lebih banyak dilukis di gua daripada di tebing terbuka.[185]  Di Mikronesia, tradisi seni batu dapat dibagi menjadi tiga wilayah: barat, tengah, dan timur. Pembagian tersebut mencerminkan berbagai gelombang migrasi besar dari Filipina ke Kepulauan Mariana dan Palau pada 3.500 BP; migrasi budaya Lapita dari Melanesia ke bagian tengah dan timur Mikronesia sekitar 2.200 BP; dan yang terakhir migrasi dari barat Polinesia ke timur Mikronesia pada sekitar 1.000 BP.[185] Di barat Mikronesia (Palau, Yap, Guam, dan Mariana Utara), seni batu meliputi lukisan di langit-langit gua yang tinggi dan tebing cadas yang menghadap laut. Hasilnya sangat mirip dengan SLA dalam hal motif dan lokasinya yang relatif susah diakses. Motif yang umum termasuk telapak tangan, wajah manusia, kura-kura dan ikan, lingkaran konsentris, dan bintang bersudut empat. Petroglif jarang ditemui, tetapi kebanyakan terdiri dari bentuk manusia dengan tubuh segitiga tanpa kepala atau lengan. Hal ini diyakini terkait dengan upacara pemakaman di mana kepala dicabut dari tubuh jenazah.[185] Sebuah tradisi megalitik terkenal di barat Mikronesia adalah tiang batu haligi suku Chamorro. Struktur ini berupa tiang batu yang berfungsi sebagai penopang rumah panggung. Benda ini berasal dari zaman Latte (900 hingga 1700 M), ketika gelombang baru imigran dari Asia Tenggara membawa teknik budi daya padi ke kepulauan. Tradisi megalitik lainnya ialah batu rai, piringan batu besar berbentuk donat yang digunakan sebagai alat tukar di Pulau Yap.[208][209][210] Sebaliknya, seni batu di tengah Mikronesia (Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae) didominasi oleh pahatan batu dengan motif yang terkait erat dengan seni batu khas Melanesia. Termasuk motif lengkung spiral dan lingkaran konsentris, ilustrasi pohon, dan motif "salib berselubung". Petroglif Pohnpaid berwujud kumpulan ukiran batu dengan motif yang didominasi oleh jejak kaki, salib berselubung, dan garis "pedang dayung".[185] Di Mikronesia Tengah juga terdapat reruntuhan kota batu Nan Madol (1.180–1.200 M) di Pohnpei dan Leluh (1.200–1.800 M) di Kosrae.[185][211][212] Di atol rendah timur Mikronesia, seni batu jarang ditemukan atau bahkan tidak ada, karena tidak adanya permukaan yang cocok untuk dilukis atau diukir.[185]   Di Polinesia, seni batu didominasi oleh petroglif, bukannya lukisan, dan menunjukkan lebih sedikit variasi daripada seni batu Oseania Dekat dan Asia Tenggara Kepulauan. Di pulau-pulau barat Polinesia yang berdekatan dengan Melanesia, seni batu jarang dijumpai (seperti di Tonga dan Samoa) atau bahkan tidak ada sama sekali (seperti di Kepulauan Cook). Namun, petroglif amat melimpah di pulau-pulau Polinesia Jauh, seperti Hawaii, Marquesas, dan Rapa Nui. Pulau Rapa Nui memiliki konsentrasi ukiran terbesar di Polinesia secara keseluruhan; sedangkan situs petroglif Puʻuloa di Hawaii memiliki jumlah petroglif terbesar dalam satu situs dengan lebih dari 21.000 ukiran.[185] Orang Polinesia juga memiliki situs upacara keagamaan megalitik yang disebut marae.   Di Tonga dan Samoa, situs seni batu yang ada sebagian besar terdiri dari ukiran dengan motif lengkungan, figur orang, ubur-ubur, kura-kura, burung, dan telapak kaki. Seni ini biasanya dibuat di formasi batuan alam atau kompleks marae.[185] Di pulau-pulau tengah-timur Polinesia, yang meliputi Marquesas dan Kepulauan Society, petroglif lebih banyak dijumpai. Petroglif menunjukkan motif khas seperti kura-kura, wajah, cekungan, orang lidi, perahu, ikan, pola lengkungan, dan lingkaran konsentris. Seperti di barat Polinesia, petroglif ini dipahat di situs marae atau di bebatuan tepi sungai. Lukisan-lukisan batu yang ada juga menampilkan motif yang sama namun dengan gaya yang berbeda.[185] Di Kepulauan Hawaii, petroglif memiliki beragam bentuk seperti tongkat, anjing, perahu, layar, dayung, jejak kaki, dan hiasan kepala. Namun, gambaran kehidupan bahari jarang dibuat, tidak seperti petroglif Polinesia yang lainnya. Petroglif biasanya diukir di batu-batu besar, lava yang membeku, dan tebing. Lukisan merah bergambar anjing di tebing dan gua juga dapat ditemukan di Kauai dan Maui.[185] Bentuk lain dari tradisi megalitik Hawaii adalah struktur mirip punden berundak yang disebut heiau. Di Rapa Nui, ukiran bermotif khas tetapi masih menunjukkan kesamaan dengan teknik dan motif Marquesas. Motif yang ada yaitu berupa bagian tubuh manusia (khususnya vulva), hewan, tumbuhan, benda upacara, dan perahu. Motif yang menonjol juga adalah figur "manusia burung" yang terkait dengan kultus tangata manu dewa Makemake. Ekspresi seni batu yang paling terkenal di Rapa Nui adalah arca moai. Beberapa lukisan bergambar burung dan perahu juga ditemukan di sana.[185] Seni batu di Selandia Baru dapat dibagi menjadi dua. Pulau Utara memiliki lebih banyak ukiran daripada lukisan, sedangkan Pulau Selatan lebih unik karena merupakan satu-satunya pulau di Polinesia di mana terdapat lebih banyak lukisan daripada ukiran. Lukisan batu di Selandia Baru dibuat dengan pewarna merah dan hitam dan kadang-kadang dilukis di ketinggian yang sulit digapai. Lukisan biasanya menggambarkan sosok manusia (terutama seseorang yang menghadap ke depan dengan tangan tertekuk), burung, kadal, anjing, ikan, dan apa yang telah dikenali sebagai "manusia burung". Ukiran di ruang terbuka seperti tebing umumnya menampilkan motif spiral dan lengkung, sedangkan ukiran di gua tertutup menggambarkan wajah dan perahu. Motif yang serupa juga dapat dilihat pada dendroglif di batang pepohonan.[185] Seni tubuhKiri: Seorang pemuda Bontoc dari Filipina (c. 1908) dengan rajah di dada dan lengan (chaklag). Ini menandai jika ia telah memenggal kepala musuh dalam perang.[213] Kanan: Seorang gadis Māori dengan rajah tradisional (moko) di bibir dan dagu (c. 1860–1879). Ini menjadi simbol status dan pangkat, serta dianggap sebagai standar kecantikan. Seni tubuh di tengah-tengah masyarakat Austronesia adalah hal yang lumrah, terutama tradisi rajah dengan pola rumit yang menjadi salah satu tradisi Austronesia yang paling dikenal.[214] RajahDi zaman modern, rajah atau tato terkait erat dengan kebudayaan Polinesia, dikarenakan populernya kisah James Cook dalam pelayarannya di Pasifik pada abad ke-18. Cook memperkenalkan kata tattoo (ejaan kuno: tattaow, tattow) ke dalam bahasa Inggris, yang diserap dari kata Tahiti dan Samoa tātau. Selain di Polinesia, rajah juga dikenal di berbagai kelompok etnis Austronesia yang lain.[215][216][217] Rajah memiliki berbagai fungsi di masyarakat Austronesia. Di kalangan pria, rajah terkait dengan praktik pemburuan kepala. Dalam masyarakat pemburu kepala, rajah melambangkan jumlah kepala musuh yang berhasil dipenggal dalam perang, dan merupakan bagian dari ritual inisiasi dan kedewasaan. Oleh karena itu, jumlah dan lokasi rajah menunjukkan status dan prestasi seorang pria.[218]  Di kalangan Penduduk Asli Taiwan, rajah dimiliki baik oleh lelaki dan perempuan. Di antara suku Atayal, bagian tubuh yang kerap dirajah ialah wajah. Itu menunjukkan kedewasaan serta keterampilan dalam menenun dan bertani untuk perempuan, dan keterampilan dalam berburu dan berperang untuk lelaki. Seperti di sebagian besar masyarakat Austronesia, tradisi rajah di Taiwan sebagian besar telah menghilang karena sinifikasi warga pribumi setelah pendudukan Tiongkok di Taiwan pada abad ke-17, serta masuknya agama Kristen. Kini, tradisi rajah di Taiwan hanya dipraktikkan oleh para lansia. Salah satu deskripsi paling awal tentang rajah Austronesia oleh orang Eropa adalah selama perjalanan Spanyol pada abad ke-16 di Filipina, yang dimulai dengan pelayaran keliling dunia oleh Fernando de Magelhaens. Pelaut-pelaut Spanyol bertemu dengan orang Bisaya yang memiliki rajah di Visayas, yang mereka namai Pintados (bahasa Spanyol untuk "yang bergambar").[219][220] Namun, tradisi rajah Filipina (batok) hampir lenyap seluruhnya seiring masuknya Kristen dan Islam, meski tradisi rajah masih dipraktikkan oleh suku-suku terasing di dataran tinggi pedalaman Luzon dan Mindanao. Rajah Filipina biasanya berupa pola geometris atau penggambaran hewan, tumbuhan, dan manusia.[221][222][223] Beberapa jenis rajah tradisional yang tersisa di Filipina dipertahankan oleh suku Igorot di pegunungan Luzon.[224] Di kalangan suku Māori di Selandia Baru, rajah (moko) pada mulanya digambar pada kulit menggunakan pahat dari tulang (uhi) bukannya menggunakan jarum.[225] Seni gigi Menghitamkan gigi adalah kebiasaan mewarnai gigi seseorang menjadi hitam dengan berbagai pewarna tanaman yang mengandung tanin. Seni gigi dipraktikkan di hampir seluruh gugusan Pulau Austronesia, termasuk Asia Tenggara Kepulauan, Madagaskar, Mikronesia, dan Melanesia, hingga Pulau Malaita di Solomon. Namun, tradisi ini tidak dijumpai di Polinesia. Tradisi ini juga terdapat di populasi non-Austronesia di Asia Tenggara Daratan dan Jepang. Praktik ini ditujukan sebagai pencegahan penyakit, karena terbukti dapat mencegah kerusakan gigi. Seni gigi juga memiliki makna budaya dan estetika. Selain itu, terdapat kepercayaan umum jika gigi yang menghitam adalah pembeda antara manusia dan hewan.[226][227][228][229] Penghitaman gigi sering dilakukan bersama dengan modifikasi lain pada gigi yang terkait dengan standar kecantikan, termasuk pencabutan dan penajaman gigi.[230] Agama dan kepercayaanTradisi religi Austronesia sebagian besar berpusat pada penyembahan roh leluhur, roh alam, dan dewa-dewa. Kepercayaan ini pada dasarnya adalah agama animisme yang rumit. Detailnya bervariasi menurut budaya dan lokasi geografis tetapi memiliki kesamaan dalam aspek-aspek dasar seperti penyembahan leluhur, animisme, perdukunan, serta kepercayaan pada alam roh dan dewa.[231] Terdapat pula keyakinan yang serupa tentang mana.[232] Kini, kebanyakan kepercayaan asli telah ditinggalkan. Contoh agama asli Austronesia seperti agama rakyat Filipina (termasuk kepercayaan pada anito), Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, Aluk Todolo, dan agama Māori. Agama lain yang dianut oleh orang Austronesia seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam.[233]