|

Капитализм как религия

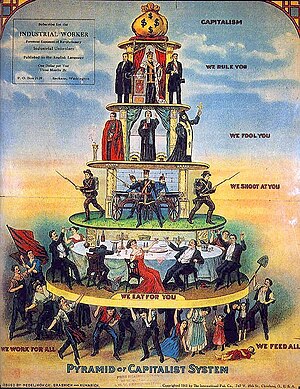

«Капитализм как религия» — неоконченная работа Вальтера Беньямина (1892—1940), написанная в 1921 году. Опубликована в 1985 году. Относится к ранним наброскам Беньямина по вопросам социальной и политической теории, религии, теории истории. Во фрагменте[К 1] Беньямин утверждает, что капитализм следует считать религией. Данный тезис опровергает известную идею Макса Вебера о протестантской трудовой этике как условии возникновения капитализма. Беньямин не даёт точных определений, однако выделяет основные черты капиталистической религии: её радикальность как чистого культа без догматики, перманентная длительность и нацеленность на наделение виной, а не на искупление. Полемизируя с Вебером, Беньямин характеризует отношение капитализма к христианству как «паразитическое». Автор использует аллегории и метафоры, центральное место во фрагменте занимает образное понятие Schuld, в разных контекстах интерпретируемое как вина или долг. Капиталистический культ инициирует необратимое движение возрастания вины, обвиняет даже «самого Бога», что приводит к безысходности и отчаянию и в конечном счёте к разрушению мира. Беньямин критикует Фридриха Ницше, Карла Маркса и Зигмунда Фрейда за то, что их теории воспроизводят логику движения капитализма. Из текста неясно, предполагает ли автор возможность преодоления капитализма и выхода из тотальной системы вины. «Капитализм как религия» впервые в творчестве Беньямина даёт теологическую интерпретацию капиталистического модерна, намечая будущие исследования его мифологического измерения в «Пассажах» и других поздних работах[1][2]. Фрагмент привлёк внимание специалистов в начале XXI века в связи с повышением интереса к наследию Беньямина в общем историческом и политическом контексте постсекулярного времени. Идеи фрагмента о капитализме как религиозной формации развивает известный итальянский философ Джорджо Агамбен. Краткое содержаниеТекст Беньямина начинается с утверждения, что капитализм следует считать религией[3], её цель — освобождение от «забот, мучений, беспокойств» (нем. Sorgen, Qualen, Unruhen), что заменяет ответы, которые ранее давали «так называемые религии» [4]. Беньямин отказывается от доказательства своего тезиса, упоминая представление Макса Вебера о капитализме как о формации, обусловленной религией. Доказательство увело бы на «окольные пути всеобъемлющей полемики»; кроме того, мы пока не можем «затянуть сеть, внутри которой находимся сами». Беньямин добавляет, что настанет время, когда вопрос этот можно будет рассмотреть[5][6]. Автор выделяет три черты капитализма как религии. Во-первых, капитализм является «чистой религией культа», вероятно, наиболее радикальной из когда-либо существовавших. Любой элемент данного культа имеет смысл только в непосредственной связи с культом; утилитаризм получает религиозный оттенок[7]. Культ не имеет собственной догматики или теологии. Во-вторых, капиталистический культ никогда не прерывается, продолжается перманентно, «sans rêve et sans merci», в капитализме исчезают как будни, так и праздники, что приводит к «крайнему напряжению радений»[8]. В-третьих, культ наделяет виной, поэтому, вероятно, это первый культ, нацеленный не на искупление, а на обвинение[9]. В этот момент, замечает Беньямин, начинается «обвальное и чудовищное» движение, в котором оказывается религиозная система капитализма — «безмерное сознание вины» стремится к культу не для её искупления, а для универсализации вины[10]. Даже сам Бог оказывается виновным, искупления нет ни в самом культе, ни в его реформировании или в отказе от него. В стремлении дойти до конца, до обвинения Бога религиозное движение капитализма достигает «последнего мирового состояния отчаяния», которое воспринимается как надежда и от которого «ожидается исцеление». Историческая беспрецедентность капитализма заключается в том, что религия больше не преобразовывает бытие, а превращает его в руины. Бог потерял трансцендентность, но не умер, а «ввергнут в человеческий удел»[11][12]. Переход человеческой планеты по орбите абсолютного одиночества в дом отчаяния является этосом в смысле Ницше, сверхчеловеком, который сознательно служит религии капитализма. Беньямин добавляет четвертую черту капитализма: незрелый Бог капиталистической религии должен оставаться скрытым, только «в зените его виновности позволено обращаться к Нему»[7]. Теории Фрейда, Ницше и Маркса, пишет Беньямин, относятся к господству жрецов культа, выражая капиталистическое религиозное мышление. В теории Фрейда «вытесненное и греховное представление» является капиталом, производящим выплату процентов «преисподней бессознательного»[13]. Философия Ницше превосходно выражает капитализм: сверхчеловек, разрушающий и пронзающий небеса в апокалиптическом «прыжке», воплощает не искупление, обращение, покаяние или очищение, а «предельное напряжение, взрывное, дискретное усиление»; Ницше сохраняет в этом усилении «мощи человеческого» религиозное вменение вины. Схожим образом Маркс пишет о социализме, который, не меняя направление движения, сменяет капитализм, получая от него проценты и проценты процентов от вины. В скобках Беньямин отмечает «демоническую двусмысленность» понятия Schuld (долг и вина)[10][14]. Западный капитализм являлся паразитом христианства (а не только кальвинизма), поэтому в конечном счете история христианства суть история капитализма; христианство не было условием возникновения капитализма, а превратилось в него во времена Реформации[15]. Беньямин конспективно сравнивает иконографию святых и денежные купюры[16] и после списка библиографии пишет о «заботах» как болезнях духа капитализма. «Заботы» возникли от ужаса «духовной безысходности» и приняли социальный масштаб, они являются «указаниями» на социальные формы осознания вины[17]. Автор ставит методологическую задачу изучить эволюцию отношения денег и мифа в истории, до учреждения деньгами своего мифа. В конце текста утверждается, что древнее язычество воспринимало религию как нечто практическое и непосредственное, а не моральное или высокое; в непонимании своей идеальной или трансцендентальной природы язычество сходно с капитализмом[4][18]. СозданиеХарактеристика рукописиО причинах и целях написания фрагмента почти ничего не известно. Короткий фрагмент из записной книжки является рабочей записью, наброском, а не оконченной работой. Текст состоит из трех рукописных листов небольшого формата, включает библиографию, замечания и комментарии. Автор ряда работ о Беньямине германист Уве Штайнер полагает, что текст состоял из трех частей. Первая часть занимает два листа, не имеет заголовка, снабжена ссылками; за ней на лицевой стороне третьего листа следует конспективная вставка с титулом «Деньги и погода» (вторая часть, по мнению Штайнера), затем — отдельные заметки и рабочие указания, снабженные ключевыми словами, библиография и снова разрозненные замечания и пояснения. Первая часть написана связным текстом, последняя часть состоит из коротких тезисов, набросков будущего исследования. Название «Капитализм как религия» вписано над последней частью на обратной стороне третьего листа. Cвязь с начальными рассуждениями создается размышлениями о заботе, в конце Беньямин возвращается к исходному пункту о практической функции религии в язычестве[19][20][21][22]. Фрагмент удалось датировать благодаря наличию библиографического списка, включающего книгу Эриха Унгера (вышла в январе 1921 года), работы Вебера, Эрнста Трёльча, Жоржа Сореля, Густава Ландауэра и Адама Мюллера. Издатели Рольф Тидеманн[нем.] и Герман Швеппенхойзер[нем.] на основе анализа ссылок (в частности, факта цитирования книги Мюллера во второй части) заключили, что фрагмент был написан не ранее середины 1921 года[21][20]; комментаторы Михаэль Леви и Иоахим фон Соостен считали более вероятным конец 1921 года[3][23]. Записи существенно отличаются от опубликованного варианта, в который издатели не включили вставку о погоде и деньгах, поместив её в примечания к «Улице с одностороннем движением» (том IV / 2). Эти заметки были связаны с планировавшейся Беньямином критикой фантастического романа Пауля Шеербарта «Lesabindio» (1913), о котором Беньямин писал в последние годы Первой мировой войны, а затем собирался вновь рассмотреть в широком контексте. Этот текст не сохранился. Заметки получили развитие в афоризме «Налоговая консультация» из «Улицы с односторонним движением» (1928)[24][25].  Фрагмент относится к ранним размышлениям Беньямина о мифе, искусстве и религии[1], к домарксистскому периоду. Фрагмент вполне типичен для Беньямина и играет ключевую роль в развитии его интересов. Содержит одно из немногих высказываний Беньямина о Ницше и Фрейде[21]. Как и в большинстве работ Беньямина, в тексте нет четкого разбиения на абзацы, нет четкой логики аргументации [26]. Наряду с текстами того периода «К критике насилия» (1919) и «Теолого-политический фрагмент» (1921), «Капитализм как религия» представляет первый набросок теории истории и политической теории, показывает генезис мысли Беньямина[27][28]. Штайнер полагает, что Беньямин планировал включить фрагмент, а также вторую критику романа Шеербарта и «К критике насилия», в масштабную работу о политике, которая должна была состоять из двух частей — «Подлинная политика» и «Подлинный политик»[29]. Проблема названияНазвание фрагмента написано на обратной стороне последнего листа над заключительной частью после вставки заметок о деньгах и погоде[20][21]. По предположению германиста Даниэля Вайднера[нем.], заголовок был добавлен позднее, после написания страницы — на «титульной» странице оставалось достаточно места для заголовка[30]. Некоторые комментаторы, в частности, известный исследователь творчества Беньямина бразильско-французский социолог Михаэль Леви, считают, что название взято из книги марксистского философа Эрнста Блоха «Томас Мюнцер, теолог революции» (1921). В этом случае, полагает немецкий философ и литературный критик Вернер Хамахер, фрагмент мог быть написан не ранее конца 1921 года[31]. Между Блохом и Беньямином имело место тесное интеллектуальное общение, они познакомились в Швейцарии, где провели большую часть Первой мировой войны; Беньямин считал книгу о Мюнцере окончанием работы Блоха «Дух утопии» (1918), на которую написал рецензию (утеряна). В подтверждение того, что Беньямин читал книгу Блоха[32], Леви приводит цитату из письма Беньямина его другу Гершому Шолему от 27 ноября 1921 года[3]:

Другие считают вполне вероятным[33][32][31], что Блох заимствовал формулировку у Беньямина и затем использовал её в своей книге. По мнению Вайднера, грамматически название ни является утверждением («Капитализм есть религия»), ни связывает две темы («Капитализм и религия»). Вайднер заключает, что название «Капитализм как религия» является перформативным — текст не раскрывает смысл названия, а начинается с указания: «Капитализм следует рассматривать как религию» (в английском переводе этот аспект смягчен — «можно»)[34]. АнализХристианство и капитализм: Беньямин и ВеберТекст явно вдохновлен книгой Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1904)[3]. Беньямин ссылается на Вебера в начале фрагмента, упоминая его мнение о капитализме как «религиозно обусловленной формации», а затем вновь возвращается к Веберу, к констатации, что реформаторское христианство не способствовало возникновению капитализма, а превратилось в капитализм[35]. В общей сложности Беньямин дважды цитирует Вебера — в тексте и в библиографии, где упоминается его «Сборник очерков о социологии религии» (1920), наряду с работой немецкого философа культуры Эрнста Трёльча «Социальное учение христианских церквей и групп» (1912)[3][К 2]. По мысли Вебера, протестантское аскетическое отношение к труду являлось условием возможности возникновения и развития западного капитализма. Вебер отмечал, что пуритане беспокоились об индивидуальности спасения, его нельзя было получить ни через общественные добрые дела, ни с помощью личной веры. Беспокойство облегчается при условии честного заработка и добросовестной бережливости в управлении земным благосостоянием, что приближает, но не гарантирует божью милость. Постепенно этика заслуженного материального благополучия становится мирской целью, а спасение отступает за горизонт. В конечном счете, по Веберу, эти практические и символические изменения порождают секулярный мир модерна, свободный и полностью имманентный[38]. Веберовский тезис был направлен против основополагающей марксистской формулы, согласно которой социальное бытие определяет формы сознания[39]. Позиция Вебера привела к одной из самых известных и продолжительных дискуссий в социальных науках[40]. Аргумент Беньямина, как правило, рассматривается как критическая инверсия или опровержение тезиса Вебера, высказывается и точка зрения, что возможность изменения в аргументации была заложена самим Вебером[41][42][43]. Беньямин принимает представления Вебера о капитализме как динамической всепроникающей системе, которую невозможно остановить и от которой нельзя спастись. Если у Вебера капиталистическая машинерия будет работать, пока не «прогорит последний центнер горючего», то для Беньямина капитализм представляет теологическую конструкцию[44][9]. Беньямин следует рамке, заданной Вебером, пишет Штайнер, однако[41][45]

Зачастую утверждается, что Беньямин «преодолел» или «превзошёл» Вебера[46]. Например, Хамахер отмечает, что для Вебера генезис предпринимательской ментальности был обусловлен содержанием некоторых религиозных представлений и потому представлял каузальное отношение. Генезис капитализма следует, хотя Вебер этого не говорит, логике рациональности самого капитализма, следовательно, методология Вебера является структурно капиталистической. Беньямин, напротив, определяет капитализм и протестантскую религиозность в одинаковых терминах, оба феномена обеспечивают ответ на «заботы, мучения, беспокойства»[47]. По характеристике Леви, аргумент Беньямина заменяет «аксиологически нейтральный» тезис Вебера «антикапиталистическим обвинительным заключением»[3]. В то же время отмечается, что критика Вебера является стандартной процедурой в истории идей. Однако позиция Вебера, указывает Вайднер, была более сложной: он рассматривал отношения между протестантизмом и капитализмом не только как исторические, но и как структурные. Поэтому тезис Вебера является матрицей для любых обсуждений секуляризации, и преодолеть его не так просто[46]. Вайднер предполагает, что Беньямин не намеревался преодолевать Вебера, поскольку любая критика остается в рамках веберовской парадигмы секуляризации. Анализируя семиотику текста, Вайднер заключает, что Беньямин скорее использует Вебера, тезис о протестантской этике рассматривается Беньямином как культурное клише, к которому мы обращаемся для получения первоначального миметического знания о мире из текстов (в данном случае, из тезиса Вебера). Фрагмент является паразитом, живущим за счет дискурса социолога; в утверждении Беньямина паразитическая связь оказывается между тождеством и различием капитализма и христианства, между структурным и историческим подходами[48]. С этой точки зрения имеет значение не истинность или ложность необычного и логически замкнутого утверждения о капитализме как религии или доказательство непрочной связи между ними, а аллегорическое движение между двумя взаимосвязанными полюсами мышления[49][50][51]. Беньямин уклоняется от «всеобъемлющей полемики» на «окольных путях», не доказывая свой тезис и используя «любопытный аргумент»[52] — метафору сети, в которой «мы находимся». По мнению американского философа и литературоведа Сэмюэля Вебера[нем.], необычное словосочетание «всеобъемлющая полемика» (нем. Universalpolemik) отражает более известное выражение «всеобщая история» (нем. Universalgeschichte) и обозначает не кульминацию истории, а скорее перспективу бесконечной войны мира с самим собой, в смысле войны всех против всех Томаса Гоббса в глобальном масштабе[6]. «Всеобъемлющая полемика»[К 3], по всей вероятности, приведет к воспроизводству капиталистической системы[53]. С. Вебер привлек внимание к тому факту, что Беньямин использует глагол stehen (с нем. — «стоять или находиться»), а не «быть пойманным» — мы не пойманы в сеть, но находимся в ней[54][5][53]. Позиция любого критика, пишет немецкий философ Юдит Морман, неминуемо оказывается внутри капитализма как имманентной структуры, исключающей возможность внешней перспективы[53]. С точки зрения Морман, Беньямин решает методологическую проблему критической дистанции (признавая, что невозможно выйти за пределы сети) с помощью фрагментарной формы текста, противостоящей имманентной и холистической природе капитализма[53].  Загадочное описание капитализма как религии, указывает немецкий социолог Кристоф Дойчман[нем.], на первый взгляд является проблематичным: его нельзя проверить через стандартное родовидовое определение. Для этого следовало бы сначала найти общее понятие религии, а затем уточнить, можно ли под него подвести феномен капитализма наряду с традиционными религиями. В социальных науках до сих пор нет общего определения религии, от попытки её определить отказался даже Вебер, лишь описавший религиозные практики. Дойчман ссылается на тезис известного социолога Никласа Лумана: религию невозможно зафиксировать в родовидовых категориях, поскольку она уже есть род всех родов и всегда остается загадкой или шифром; Бог находится вне области смысла и символики, не означает ничего конкретного, он и спрятан, и открыт для наблюдения одновременно. Поэтому, заключает Дойчман, критерий сравнения капитализма и религии нельзя найти на уровне абстрактной, надысторической концепции религии, совпадение возможно только в негативном смысле — как совпадение парадоксов, с которыми сталкиваются при попытках определения обоих феноменов[55]. Согласно одной из точек зрения, Беньямин использует понятие капитализма довольно расплывчато (что напоминает подход к определению буржуазного субъекта в «Диалектике просвещения»[нем.] Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера) и, в отличие от Вебера и Маркса, считает его скорее аисторической категорией[11][56], не сводя капитализм к экономической системе модерна. Американский германист Уильям Раш отмечает, что, согласно тексту, капитализм вовлечен в более широкое в исторической перспективе «обвальное и чудовищное движение» вины[56]. Из тезиса Беньямина о паразитических отношениях между капитализмом и христианством следует, что вся западная история должна восприниматься как развитие этой связи. По выражению теолога И. фон Соостена, христианство оказывается в состоянии родства с капитализмом, становится его первородным грехом, а капитализм выступает как первородный грех христианства[57]. Как пишет немецкий философ и теоретик медиа Норберт Больц[нем.], связь основывается на предпосылке, что теология является главной наукой об устройстве социальной реальности, а социальные феномены рассматриваются как религиозные архетипы, в сущности религиозные явления[58][59]. В то же время, по мнению Штайнера, описание капитализма как религии поднимает для Беньямина вовсе не религиозные, а скорее политические вопросы. Он отказывается от обращения к религии или религиозным убеждениям как последним инстанциям, поскольку попытка прояснить отношения капитализма и религии привела бы к подтверждению сходства или общности двух явлений. Беньямин, напротив, стремится дистанцироваться от полемики и оставить вопрос открытым[60][36]. Критика капитализма рассматривается и как специфический метод, разработанный Беньямином на основе пересмотра идей йенских романтиков[К 4] и направленный против инструментализации субъекта опыта объективными структурами (романтики выступали против инструментализации объекта, его коммодификации)[61][53]. Религия и капитализм рассматриваются, следовательно, с точки зрения их воздействия на социальные формы опыта, скорее в контексте социальной психологии, а не в социологических терминах[62]. Беньяминовская атака на тезис Вебера о протестантизме трактуется и как критика ложных форм аскетизма[63] (например, за скрытый консьюмеризм[28]), но автора фрагмента, в отличие от Маркса, Дьердя Лукача или Адорно, не слишком интересуют социальные и экономические последствия капитализма (отчуждение и овеществление) для рабочего класса или этическая критика консьюмеризма в современном смысле[53]. Капитализм можно понимать как универсальное условие, имманентную структуру, форму жизни, которая исключает существование автономных областей, не затронутых логикой капитализма[53]. Капитализм становится мишенью для критики, поскольку устанавливает фундаментальную антикритическую асимметрию между субъектом опыта и объектом производства (марксов товарный фетишизм — социальное отношение, маскирующее себя как отношение между вещами), что Беньямин трактует как упадок или утрату опыта, что характерно для общества модерна. В этой перспективе капитализм понимается как воспроизводящая себя структура, которая уничтожает миметическое знание и порождает некритические и нерефлексивные формы мышления и действия[64][65]. В конце фрагмента капиталистический культ сравнивается с язычеством, что, по мнению Леви, несколько противоречит первому тезису о христианстве[52]. Поэтому ряд комментаторов полагают, что капитализм означает возвращение язычества или неоязычество и, следовательно, противостоит моральной или даже религиозной позиции[66][4][67][68]. Религия сохраняет определённое и определяющее значение и функцию, пока сохраняются человеческие cтрадания и заботы и, следовательно, существует потребность в системе ответов[69][67]. Немецкий философ и экономист Биргер Приддат[нем.] отмечает, что Беньямин считает капитализм ошибкой, неудавшейся религией, критикуя в первую очередь невыполнение заявленных с самого начала обещаний, обман ожиданий (общественное благосостояние у Адама Смита)[70]. Капитализм затягивает в мир мифа — мир без личности, свободы и ответственности, искупления и покаяния; превратившись из паразита христианства в его хозяина, капитализм заменил избавительный потенциал христианства мифом. В статье «Судьба и характер» (1919) Беньямин под влиянием своего учителя, главы Марбургской школы неокантианства Германа Когена, противопоставлял религию судьбе. Капитализм, следовательно, понимается как миф, а не как религия, хотя и надевает одежды религии, которая противостоит мифу, так же, как вера и искупление — судьбе[66][71]. Поэтому критику Беньямина можно считать не столько секулярной, сколько нацеленной на капитализм как неоязыческую структуру, радикальную мистификацию, упраздняющую любую религию и любые формы религиозного опыта. Эта группа интерпретаций подвергается критике за сведение позиций Беньямина к религиозному дискурсу — борьбе между подлинной и ложной религией[72][73]. Другие исследователи полагают, что и христианство, и капитализм оцениваются Беньямином как языческие, «так называемые» религии. По мнению Хамахера, Беньямин, как и Коген, понимал под язычеством не столько античный политеизм, сколько доктрину первородного греха, распространённую на области веры, мышления и поведения[27][53]. С этой точки зрения, единственной искупительной религией (вероятно, под влиянием Когена) Беньямин считал монотеистический иудаизм[53][47][9]. Штайнер, напротив, утверждал, что Беньямин жестко разграничивал религиозные формы сознания (включая капитализм) и политическое сознание, сфокусированное на профанной идее счастья. По мнению американского философа Натана Росса, интерпретация Штайнера не учитывает тот факт, что капитализм понимается Беньямином как крайне сомнительная религия[60][36][74]. С точки зрения Раша, капитализм во фрагменте представляет религию в чистом виде (нем. Urform), Беньямин описывает удлинённую диалектику секуляризации, которая привела к коллапсу в первобытную имманентность (язычество) под властью новых капиталистических богов, причем в этой имманентности возвращается трансцендентность[50][75]. Взвешенную оценку представляет Больц: позиция Беньямина находится на равном удалении как от секуляризации, так и от политической теократии, поскольку религия не влияет на содержание политики и права. Как отмечает Больц, для Вебера любое социальное положение тоже соотносится с перспективой вечности, однако духовная составляющая (призвание) исчезает из профессии; Беньямин же остается теологом в той степени, в какой сохраняет перспективу покаяния и катарсиса[76]. Формулировка Беньямина имеет связь с тезисом Блоха, который в книге о Томасе Мюнцере также рассматривал капитализм как религию. В заключении главы о Жане Кальвине Блох разоблачает доктрину женевского реформатора, которая, по словам Блоха, «полностью разрушает» христианство и вводит «элементы новой „религии“ капитализма, возведенного в ранг религии и ставшего церковью Сатаны»[77]. Согласно Блоху, современная капиталистическая экономика по вине Кальвина полностью освободилась от всех сомнений христианства. Кальвин ослабил противоречие между повседневной и будущей жизнью, тем самым «высвободив повседневность». Реформа Кальвина являлась не просто неправильным обращением с христианством, а отступничеством, даже новой религией[33][78]. По мнению Леви, Беньямин не разделял позицию Блоха о протестантском предательстве подлинного духа христианства[3]. Позиции Беньямина, отмечает Хамахер, были более радикальными: для него формула «капитализм как религия» определяла сущность не только капитализма, но и христианства[79]. Текст иногда относят к антикапиталистической традиции интерпретации Вебера. Если отношение Вебера к капитализму было амбивалентным, частью «аксиологически нейтральным», частью пессимистическим и смиренным, то «наследники» Вебера — Блох, Лукач, Эрих Фромм — «исказили» его идеи для яростной критики капитализма под влиянием социалистических или романтических воззрений[80][81]. Беньямин вернулся к тезису Вебера много лет спустя, в XI тезисе «О понятии истории» (1940), в котором подверг критике веру в прогресс у социал-демократов, основанную на протестантской трудовой этике, хотя имя Вебера не упоминалось[62][82]. Отсутствие догматики и перманентная длительностьВ описании черт капитализма как религии Беньямин радикализирует идеи Вебера, хотя и не ссылается на социолога, и придает им новое, намного более критическое содержание — социальное, политическое, философское, — противостоящее веберовскому тезису о секуляризации[52]. Три черты представляют капитализм как радикальное явление, даже как исключение. Капиталистический культ является крайне специфической и необычной религией[26][70]. Культ упраздняет любую догматику или теологию, любой смысл всегда находится в «непосредственном отношении» к культу. Связь между капитализмом и культом поэтому уникальна, её нельзя понимать количественным образом[83]. «Непосредственность» (нем. unmittelbar) отличает культ от иных религий, создавая его определённую автономию. Беньямин пишет в этом контексте об утилитаризме, который приобретает религиозное содержание; согласно С. Веберу, данный процесс имплицитно предполагает количественную оценку и даже некоторое обожествление числа и количества (формула утилитаризма — «наибольшее счастье для наибольшего числа людей»)[7]. Культ обеспечивает непосредственность смыслов и ценностей в повседневной жизни, в его всеобщности и интенсивности синхронизированы средства и цели, действие и смысл, деньги и Бог, означающее и означаемое[15]. Место догматики занимают действия, которые принимают форму культовых практик, ритуалов, не позволяющих выйти пределы установленной сети ценностей и смыслов[15][84][52]. Как пишет Леви, с религиозным культом отождествляются утилитарные практики капитализма, включая инвестиции, спекуляции, финансовые операции, биржевую игру, покупку и продажу товара[52]. По мнению Больца, капиталистический культ есть культ товара, ежедневный «праздник товарного фетишизма», в котором меновая стоимость претерпевает изменения и становится объектом религиозного экстаза; Больц считает, что этот подход лежит в основе понятия «фантасмагория», ключевого для дальнейших работ Беньямина[85]. Отсутствие догматики в капиталистическом культе можно понимать как язычество или как теологический пантеизм[86][87]. Согласно немецкому теологу Вольфгангу Палаверу[нем.], формулировка Беньямина («без догматики») близка подходу немецкого экономиста Александра Рюстова, который, рассматривая пантеистические черты либерального капитализма, отождествлял единство Бога и природы (Deus sive natura) у Спинозы с невидимой рукой Адама Смита — саморегулирующимся силам рынка, благодаря которым частный эгоизм преобразуется в общее благо[86]. Сходство с «изначальным» язычеством, упоминаемое Беньямином в конце фрагмента, акцентирует практическое, утилитарное отношение к религии, не достигшее состояния рефлексии или самонаблюдения. Поэтому культ у Беньямина, отмечает Раш, не является сектой в смысле Вебера — сообществом, разделяющим моральные или трансцендентальные идеалы. Неверующему запрещено вступать в секту, но он не может избежать культа[88]. Адепты культа, пишет Раш, могут быть верующими или неверующими, бедняками или безработными, сторонниками альтернативных точек зрения (как и сам Беньямин) или академическими марксистами, но все они имеют зарплаты, пенсии, автокредиты, ипотеки и т. д., то есть включены в капиталистический культ, из которого нет выхода вне зависимости от веры в его власть[88]. Культ функционирует не репрессивным образом, пишет Морман, и не потому, что он эффективен. В этом аспекте Беньямин расходится с традиционными марксистскими подходами, скорее сближаясь с современной социологической концепцией Люка Болтански и Эв Кьяпелло[фр.]. Авторы «Нового духа капитализма» (1999) дистанцировались от веберовской трудовой этики и отказались от объяснения капитализма в терминах подавления. Их подход выводил на первый план материальное и нематериальное вознаграждение, мотивационные стимулы и механизмы расширения участия[53]. Однако, в отличие от Болтански и Кьяпелло, капиталистический культ Беньямина, по мнению Морман, связан с объективным механизмом, а не субъективной мотивацией. Капитализм не обладает мотивационными силами, поскольку не нуждается в них: участие не есть вопрос выбора, оно обязательно[53]. Культ упорядочивает все аспекты жизни, затрагивая пространство и время. Несмотря на отсутствие догматики, культ является единственным источником смысла, что позволяет ему быть мерой самого себя и, следовательно, противостоять преобразующему воздействию времени. Если традиционные культы ограничены определёнными местом и временем, то капиталистический культ никогда не останавливается, не прерывается, не дает передышки. Культ обязателен для каждого индивида в любое время, требуя «крайнего напряжения радений». В результате упраздняется различие между будними и праздничными днями и учреждается гнетущая бесконечность праздника, из которой нет выхода — все дни посвящаются новому культу[89][84][90]. Перманентность ритуалов стирает границы между профанным временем и временем отправления культа, между профанным и сакральным[91][92]. По замечанию Хамахера, любая связь между сакральным и профанным сжимается в одну точку непосредственного соприсутствия, в результате образ настоящего становится недифференцированным[93]. В трактовке Соостена капиталистический культ является спектаклем, зрелищем, но не в марксистском смысле «театра подозрения», а скорее как подлинная драма, которая разыгрывается в эпоху Беньямина, причем культ не может исчезнуть, пока драма полностью не сыграна[94]. «Перманентная длительность культа» напрямую следует из веберовского описания эволюции кальвинистской морали. Беньямин, по всей видимости, иронично переворачивает описанное Вебером пуританское отрицательное отношение к религиозным праздникам[84][95]. Вебер признавал, что Реформация была направлена не на упразднение контроля над публичными и частными сферами, а на его усиление в форме внутренней, психологической самодисциплины (смелость и усердие). Стойкость пуритан Вебер считал подлинным героизмом, породившим ранний капитализм[96]. Пуритане мечтали быть профессионалами, писал Вебер; к началу XX века, отмечает Раш, героизм превратился в обязательную рутину, а добровольное самопреодоление стало принудительным самообезволиванием. В беньяминовском культе эта тенденция логически завершается, его адепты — роботоподобные «профессионалы»[18]. Тезис Беньямина имеет явное сходство и с утверждениями Блоха в книге о Мюнцере. Для Блоха Бог в кальвинизме превратился в бухгалтерию, а чувство божественного редуцировалось до «парадоксального расслабления в мертвое воскресенье»[33][78][97].  Для описания перманентной длительности культа Беньямин использует французское словосочетание «sans rêve et sans merci» (букв. «без сна и cнисхождения»). Дословный перевод был опубликован в немецких и английских изданиях, однако в настоящее время большинство комментаторов полагают[98], что в тексте имеется опечатка и Беньямин имел в виду слово trêve (с фр. — «перемирие, передышка»). Фраза, таким образом, читается как «без передышки и снисхождения». С. Вебер предположил, что Беньямин использовал выражение из стихотворения Шарля Бодлера «Вечерние сумерки» из сборника «Цветы зла»[К 5], переводом которого он занимался в 1921 году[98][101][99]. Отсутствие передышки и прощения включает даже ночь в капиталистический рабочий день. В «Пассажах» (1930-е годы) Беньямин писал, что в Париже нет подлинных сумерек, так как электрическое освещение включается во время заката — даже естественная смена дня и ночи отменяется прогрессом техники (С. Вебер) [99]. В то же время итальянский философ, теоретик культуры и переводчик Беньямина Карло Сальцани отметил, что увлечение Беньямина тематикой сна, его имманентной и глубокой связью с капитализмом возникло не ранее 1930-х годов. По другой гипотезе, выражение отсылает к десяти заповедям средневекового рыцарства, изложенным известным историком литературы XIX века Леоном Готье. Шестая заповедь предписывала сражаться с неверными «без отдыха и пощады»[92][98]. Тезис о перманентности культа, по мнению С. Вебера, создает дилемму: бесконечная длительность культа противоречит тому, что он должен быть локализован, отправляться в конкретном месте и в конкретное время. Решение проблемы С. Вебер находит в обсуждении моды в «Пассажах», частью основанном на теории аллегории, разработанной в «Происхождении немецкой барочной драмы»[102]. В этой монографии Беньямин отмечал спациализацию времени уже в XVII веке, превращение времени из повествовательного медиума христианской сотериологии в медиум театральный. Изменение восприятия времени и истории поместило в центр аллегории смерть, что, в свою очередь, способствовало появлению в XIX веке товарного производства, потребления и моды, которые пытались управлять смертью и временем[103]. Совмещая одинаковое и различное, ускорение и прерывание, скорость и силу, мода является арматурой, с помощью которой, полагает С. Вебер, капиталистический культ подчиняет пространство и время, превращая людей и вещи в элементы капиталистической сети[104]. Schuld: «долг-как-вина»В центре фрагмента и рассуждений Беньямина находится образное понятие Schuld[К 6], характеризующее третье свойство капитализма — «демоническую двусмысленность» — эквивалентность долга и вины; экономический долг всегда указывает на правовую, моральную или эмоциональную вину [108][109][110][81]. Как полагает Больц, тезис об универсализации вины в капитализме спорит с двумя концепциями — веберовским религиозно-социологическим обоснованием универсальности западной рациональности и фрейдовским психолого-религиозным основанием чувства вины[63]. По мнению Штайнера, понятие вины имеет ту же функцию, что и рациональность у Вебера[50], проясняет структурное сходство между экономической и религиозной деятельностью через призму практической и магической рациональности, которая предшествует характерному для эпохи модерна отождествлению религии и иррациональности[111]. В западной теологии проблема виновности, с одной стороны, отсылает к первородному греху; с другой стороны, Schuld предполагает, в отличие от греха, возможность прощения как вины, так и долгов[112]. Амбивалентный подход к экономике и морали, указывает Вайднер, не является изобретением Беньямина, а довольно типичен для немецких исследований культуры[нем.] начала XX века. В этом смысле Schuld является оборотной стороной Wert (ценность) — ключевого понятия для таких мыслителей, как Генрих Риккерт, Георг Зиммель, Макс Вебер и др. Эти авторы полагали, что понятие культурных ценностей сформирует новую область исследований за рамками естественных и гуманитарных наук. В их понимании понятие ценности сближалось с культурными или даже вечными ценностями, скорее религиозными, чем экономическими, хотя последний оттенок подразумевался[113]. Леви находит схожие с беньяминовскими рассуждения у Вебера в его описании задолженности пуритан перед Богом, тяжкого и неумолимо возрастающего бремени ответственности за доверенное им имущество[114]. Комментаторы отмечают и влияние на Беньямина Германа Когена, который в «Этике чистой воли» (1904) рассматривал вину и судьбу как элементы мифа, из которого возникают поэзия и религия[115][116].  Главным источником «демонической двусмысленности» Schuld для Беньямина является Ницше[117]. В «К генеалогии морали»[нем.] Ницше заметил, что «основное моральное понятие „вина“ (Schuld) произошло от материального понятия „долги“ (Schulden)»[113][10]. Беньямин скорее всего читал «К генеалогии морали», хотя это точно неизвестно; косвенным доказательством, согласно Хамахеру, служит наличие в списке прочитанных Беньямином книг «По ту сторону добра и зла»[118]. По Ницше, Schuld возникает из основания западной этики — древнего «договорного отношения между заимодавцем и должником», которое восходит к «основополагающим формам купли, продажи, обмена и торговли»[119]. Вина, таким образом, является обязательством, долгом, гарантией, которая должна быть физически уплачена или обеспечена чем-то реальным. Важно, что, по Ницше, нельзя полностью освободиться от этой задолженности. Постепенно долг становится моральной и правовой виной и в конечном счете ведет к наказанию[120]. Тем не менее, радикализация долга сохраняет возможность искупления через добропорядочное поведение, наказание или веру[117]. Кроме того, всеобъемлющая и возрастающая вина выходит за пределы социальных отношений, возникает чувство задолженности перед Создателем[117], напрямую связываемое Ницше с божественной природой и величием Бога[119][К 7]:

Беньямин принимает модель Ницше о самопорождении, самоконституировании вины в религиозном сознании и использует её для понимания капитализма как религии, прежде всего в рассмотрении роли долга в капитализме[117][120]. Внося коррективы в рассуждение Ницше, Беньямин менее радикально использует Schuld, оставляя амбивалентность, не сводя вину к долгу и не устанавливая причинно-следственные связи между двумя понятиями — у Беньямина термин колеблется между двумя значениями[121]. Вайднер сближает его с двойным знаком в семиотике франко-американского структуралиста Мишеля Риффатера[фр.][К 8]. Двойной знак связывает два семиотических кода — капитализм как религия и капитализм, который не является религией (противоречие). Следовательно, заключает Вайднер, капитализм как религия вовсе не есть религия, а лишь демоническое проявление[121]. Как указывает Хамахер, для Беньямина двусмысленность как нечто нерешенное и недифференцированное упраздняет свободу (и освобождение) как возможность решения и подчиняет человека экономическим силам происхождения и преемственности[122][81]. «Демоническое», отмечает Вайднер, является ключевым предикатом творчества Беньямина[121]. В ранних текстах и дискуссиях с Шолемом Беньямин относил к «демоническому» неправомерное смешение различных областей[121], связывая Schuld с понятием Schicksal (судьба). Schuld формулировалось не как экономическое или религиозное понятие, а как мифическое («К критике насилия» и «Судьба и характер»)[115], близкое к демоническому, отличное от религиозного, не подлинно религиозное («Судьба и характер»)[121][47]. В «Судьбе и характере» Беньямин разграничил понятие судьбы, возникшее из языческого мифа, связанное с порядком права и поддерживаемое «несчастьем и виной», и понятие характера, относимое к комедии и театру. В качестве сингулярных явлений комедия и театр противопоставлялись обобщающим вердиктам закона, вины и судьбы[123][116]. Беньямин замечает в «Судьбе и характере», что порядок права есть не более чем «пережиток демонической стадии в существовании человека», который вместо разрыва с древним порядком судьбы сохраняет и воспроизводит его, поэтому «право приговаривает человека не к наказанию, а к вине. Судьба для живущего неразрывно связана [Schuldzusammenhang] с виной»[47][124][125]. Во фрагменте фраза «капитализм и право. Языческий характер права» сопровождается ссылкой на «Рассуждения о насилии» Сореля[126][127]. Раш полагает, что в основе понимания вины во фрагменте лежит обсуждение мифического и божественного насилия в «К критике насилия»[К 9]. Мифическое насилие (закон) производит вину и воспроизводит структуру власти и насилия, причем в нём не разделены правоустанавливающие и правоподдерживающие функции (легитимность и легальность в терминах Карла Шмитта)[128]. Божественное насилие, которое трудно определить в позитивных терминах, освобождает от вины, являясь чистым разрушением. По мнению Раша, понятие божественного насилия имплицитно присутствует во фрагменте[129][130]. Судьба и вина тесно связаны с понятием «голая жизнь» (нем. das bloße Leben)[К 10], важным для ранних работ Беньямина[123][131]. В статье «К критике насилия» Беньямин писал, что, согласно древнему мифологическому мышлению, «голая жизнь… является носителем вины»[125]. Как указывает С. Вебер, человек становится субъектом судьбы и, следовательно, вины, только если он сводится порядком права к естественному измерению, к биологическому существованию — голой жизни (чистой имманентности)[123]. Парадоксальным образом такой редукционизм невозможен без рассмотрения жизни как автономной, что позволяет вписать человека в сеть вины (нем. Schuldzusammenhang). Задолженность перед другими интериоризируется и становится имманентным внутренним свойством, а не чертой, принадлежащей субъекту моральной виновностью (к примеру, первородный грех понимается как внутренняя причина смерти). В качестве вины Schuld определяет голую жизнь через действия и намерения, устраняя тем самым гетерогенность человеческого бытия и присваивая его. Судьба, заключает С. Вебер, есть присвоение посредством сети вины[132]. Капитализм, следовательно, есть система вменения вины (как и «так называемые» религии — язычество или христианство), которая приговаривает к вине и наказанию, чтобы нажиться на долге и одновременно увеличить его[93][133].  В отсутствие догматики в капиталистическом культе, отмечает Раш, единство общества обеспечивается тотальной и вездесущей системой вины и долга[134]. Долг не следует из свободного и подчинённого морали действия, а вписан в объективную структуру вины[135]. По мнению Росса, долг для Беньямина является основополагающим принципом капиталистической экономической системы, обратной стороной прибыли; с помощью долга капитализм воспроизводится и расширяется, капитал захватывает не только средства производства, но и труд, мышление, планирование, досуг и т. д.[136] Если христианский Бог в качестве кредитора обладал индивидуальными чертами — любовью, пониманием или прощением, то в капиталистическом культе нет ни кредитора, ни должника, а есть только долг как абсолютный горизонт любого действия и мышления[137]. Как отмечает Росс, в качестве основополагающего принципа капитализма Schuld имеет связь с Францем Кафкой, одной из важнейших фигур для литературной критики Беньямина. Вопреки теологическим интерпретациям первого поколения кафковедов, Беньямин вывел на первый план в творчестве Кафки опыт вины. В романе «Процесс» виновность Йозефа К. не обусловлена теологической верой, а происходит из повседневных ситуаций; возникает, в конечном счете, из желания понять непостижимый принцип организации социального мира[138]. Schuld является и моральной, и исторической категорией, образующей специфическую констелляцию; в эпоху капитализма вина достигает апогея. Согласно Хамахеру, историческое время вины (область мифа и закона) противостоит этической сфере свободы и свободного действия[53]. Господство категории вины исключает опыт времени и истории, поскольку все времена связаны и синхронизированы через схемы каузальности и вины[139]. В трактовке Хамахера фрагмент представляет критику истории как вины, главным объектом критики выступают христианство как религия экономики вины и капитализм как детерминистская система религии долга[27]. Следуя Хамахеру, австралийский философ Эндрю Бенджамин[англ.] противопоставил два модуса исторического времени — религию, которая, как и капитализм, создает позиции субъектов и подчиняет себе пространство опыта и теологию, относящуюся к мессианскому прерыванию истории («этическое время», по выражению Хамахера, также отождествляемое с политическим временем[140][141]). Религия, судьба и вина представляют темпоральную логику бесконечного повторения одинакового, эта логика воспроизводится и в перманентной длительности капиталистического культа[142]. Хамахер приводит заметку Беньямина конца 1910-х годов[143]:

Категория вины, по мнению Хамахера, во-первых, является генеалогической категорией, поскольку связана с «происхождением» (в древнегреческом смысле αιτια) — то, что происходит, следует из предыдущего и раскрывает что-то, заложенное в нём. Во-вторых, вина не действует как механическая причинность, историческая тотальность вины выходит за рамки причинно-следственных отношений в область морали, которая, как и свобода, находится вне причинного детерминизма (такой подход близок неокантианству Германа Когена в работе «Этика чистой воли»)[144]. В-третьих, этиология времени и истории предполагает, по Хамахеру, специфическую причинность: вина является отношением нехватки и отсутствия и, определяя содержание истории, всегда порождает недостаток, неудачу, дефицит[81][145]. Тотальность Schuld означает, по мнению Соостена, что невозможно какое-либо иное обременение, относимое к будущему (прогресс) или прошлому (детство как состояние невинности — метафора рая). Schuld охватывает все времена, её невозможно погасить (погашение долга), оплатить (покупка) или осуществить предоплату (обмен, кредит, инвестиции)[146]. Вина для Беньямина, полагает Приддат, связана с проблемой обессиливания человека, вызванного дегуманизацией или отчуждением (в терминах Маркса), которое переводится в теологический регистр, умаления человека при капитализме. Оборотной стороной обессиливания является экспансионизм капитализма — «усиление человека», выражающее гордыню (гибрис)[147]. Как пишет Приддат, Беньямин обращается к модели первородного греха, но использует её не в смысле теологической антропологии, а в исторической перспективе; Schuld относится к капитализму как конкретной исторической формации. Если изгнание из рая заставило человека трудиться, преобразовывать природу, то во втором грехопадении тотальная вина больше не является грехом, нарушающим божьи заповеди, а относится к социальным различиям в буржуазном обществе[148]. Возникновение капитализма связывается с социальными и технологическими изменениями, общество впервые отделяется от экономики, которая теперь подчиняется принципу производительности в условиях рыночной конкуренции и общественного разделения труда. Бремя труда сохраняется, но его целью становится повышение производительности, в результате упраздняется сотрудничество и растет отчуждение; иными словами, заключает Приддат, происходит второе грехопадение, в котором тотальная вина разрушает творение[149]. Виновный БогВсеобъемлющая и всевозрастающая вина подчиняет себе даже Бога. «Чудовищное» (нем. ungeheueren) движение капитализма, указывает С. Вебер, не просто создает «безмерное осознание вины», но и подвешивает в пустоте сеть, место в котором мы стоим. В результате мы оказываемся в коллапсе (нем. Sturz) или погружении, то есть в чудовищном падении в бездну, в которое вовлечены не только мы, но и вся вселенная, включая Создателя, ставшего частью мироздания. Поэтому мироздание больше не является Его творением или образом, а стало безальтернативным процессом разрастания вины и отчаяния[150]. Как пишет Хамахер, падение Бога глубже, чем грехопадение Адама, сохранявшего связь с Богом, поскольку Бог отпал от самого Себя в отступничество, разобщенность, одиночество и отчаяние, которые исключают возможность невиновности[151]. Включение (нем. einbezogen) Бога в человеческий удел означает, что божественное отныне охвачено сетью вины[152][153], властвующей над голой жизнью. С. Вебер отмечает, ссылаясь на записи Беньямина (1918), что наказанием для виновной голой жизни оказывается смерть[133]. В заметках Беньямин лаконично писал[153]:

Капиталистический культ, пишет С. Вебер, избегает смерти, в отличие от Бога, который, как и голая жизнь, наказывается смертью[153]. Во фрагменте не раскрываются механизмы бессмертия капитализма — обмен и присвоение, эта тема была исследована позднее, в «Пассажах»; однако, согласно С. Веберу, Беньямин уже настаивает, что для воспроизводства системы капиталистического культа требуется определённый образ человека, обожествлённый в той степени, в какой очеловечен образ Бога. Потерявший трансцендентность Бог описывается во фрагменте в терминах несовершенства — зрелости и незрелости. Так как капиталистический культ нацелен на бесконечное самовоспроизводство и преодоление как собственного конца, так и голой жизни, то несовершенный Бог, следовательно, должен оставаться «сокрытым» (четвертая черта капитализма), хотя и доступным. К нему можно обращаться лишь в «зените виновности» — кульминации вины или задолженности голой жизни перед смертью (С. Вебер)[154]. Четвёртая черта капитализма, по мнению Хамахера, есть «тайна» вины Бога, виновного в своем небытии, в том, что Его нет[155]. Бог — это название для отсрочки, задержки, неудачи человеческих устремлений; своеобразный посредник, полагает Приддат. Отношения между людьми не могут мгновенно стать непосредственными (как предполагается, например, в революции), человек является слишком незрелым. Поэтому Беньямин вводит время ожидания, которое откладывает зрелость человека[156]. С точки зрения семиотического анализа, Вайднер отмечает неожиданное появление скрытого Бога в тексте в качестве четвёртой черты капитализма. Формально тезис противоречит трем первоначально заявленным чертам капитализма, несоответствие читатель может посчитать свойством наброска. Вайднер объясняет резкий переход с помощью понятия «неграмматичность» Мишеля Риффатера, обозначающего насилие над грамматической или синтаксической нормой[157]. Согласно Вайднеру, различение в тексте Бога и религии имеет явное сходство с диалектикой незримого и зримого Бога (deus abscondicus и deus relevatus) в диалектической теологии Карла Барта и его последователей, противопоставлявших религию как область культуры трансцендентному Богу. Вайднер отмечает, что фрагмент оставляет нерешенным вопрос об открытости или сокрытости Бога, отражая неопределенность в образном рассмотрении капитализма как религии[49]. По обобщению Хамахера, тезис о виновности Бога отвергает три возможные альтернативы: во-первых, внутри этой религии невозможно освобождение или искупление системы вины (несмотря на все обещания), она лишь конституирует вину и долг[118]. Во-вторых, невозможно реформирование религии: любая реформа (например, протестантская), как и любая социал-демократическая или социалистическая политика, должна исходить из чего-то, свободного от вины, но такого элемента нет. В-третьих, невозможно отречение от этого культа, поскольку любое отречение останется в логике вины — оно будет обвинением или обвинительным приговором. Провозглашение независимости от мифа не избавляет от него. Хамахер заключает, что освобождение невозможно ни внутри, ни вне системы[158]. Отчаяние, заботы. Капитализм как руина бытияСтруктурными следствиями универсальной системы вины и долга являются отчаяние и одиночество. После обвинения Бога экспансия капитализма достигает «мирового состояния отчаяния», становящимся, по Беньямину, «религиозным состоянием мира». Капитализм учреждает абсолютное отчаяние как универсальное условие — состояние вины, в котором невозможна надежда на избавление от вины в будущем[136], поскольку любая надежда сама направлена в сторону отчаяния[159]. Одиночество и отчаяние следует понимать, полагает Хамахер, как эмоциональное опустошение, вызванное кальвинизмом (Вебер), муки совести под влиянием аскетических идеалов (Ницше) и отчаяние как болезнь к смерти (Сёрен Кьеркегор)[12]. Если для Ницше религия являлась своего рода лекарством, хотя и превращавшим в больного, то для Беньямина капиталистический культ приводит не просто к болезни, а к отчаянию[117]. «Мировое состояние отчаяния» связывается с пессимистическим анализом М. Вебера, его «железной клеткой», в которой сила капитализма непреодолима и неизбежна, как судьба[160][161]. В описании «абсолютного одиночества» как черты человека модерна Беньямин использует астрологическую метафору — прохождение человеческой планеты через дом[К 11] отчаяния, отсылая тем самым к Ницше: сверхчеловеку, астрологическим образам[12] и, вероятно, к циклической идее вечного возвращения[162][К 12]. В этом ницшеанском описании, пишет Приддает, вводится новое измерение отчуждения, движение капитализма отчуждает человека дважды — от Бога и от самого себя. Орбитальное движение может быть эллиптическим или круговым, но в конечном счете является циклическим. Переход через отчаяние, отмечает Приддат, представляет лишь момент этого движения, за ним может следовать надежда; путь, однако, остается одиноким[163]. По мнению С. Вебера, движение подчёркивает реляционизм одиночества: речь идет не об отдельном индивиде, а о сложном сочетании (констелляции)[164]. Универсализация вины, достижение «мирового состояния отчаяния» и обвинение Бога приводят к исторически беспрецедентной ситуации, в которой религия больше не является «реформой бытия», а расчленяет его, превращая в руины[165]. Беньямин подчёркивает неслыханность и беспрецедентность этого разрушения; капитализм, отмечает Хамахер, есть структура мышления, опыта и действия, которая полностью разрушает себя; расколотое бытие, которое становится чем-то другим, чем оно есть, одновременно раскалывает себя[152]. В качестве «руины бытия» капитализм заменяет быть на иметь, человеческие качества на качества товара, отношения между людьми на денежные отношения, моральные ценности на деньги (Леви)[166]. Мотив разрушения бытия капитализмом не присутствует в тексте эксплицитно, эту тему развивали современные Беньямину критики капитализма, социалисты и романтики, включенные в библиографию фрагмента, — Густав Ландауэр, Жорж Сорель, а также консерватор-романтик начала XIX века Адам Мюллер[166]. Слово Zertrümmerung (раздробление, расчленение или превращение в развалины, руины) явно предвосхищает IX тезис «О понятии истории», где для описания руин прогресса использовалось слово Trümmern[167][166][130]. Согласно Больцу, ангел истории из IX тезиса наблюдает именно гору обломков капитализма как религии, а не руины человеческого прогресса [168].  Тезис о естественном состоянии руин или разорения в капитализме соответствует эстетической концепции аллегории, развернутой Беньямином в «Происхождении немецкой барочной драмы» и тесно связанной с негативной философией истории, в которой руины или распад становятся естественным положением вещей. Однако в сотерилогической концепции Беньямина, указывает Соостен, «по-настоящему стабильные явления распада» одновременно содержат спасение («Улица с односторонним движением»)[97]. Беспрецедентное разрушение бытия в высшей точке мифической сети вины, полагает Хамахер, есть одновременно открытие истории[152]. В конце фрагмента «указаниями» на процесс наделения виной оказываются «заботы», глубоко социальные формы осознания вины, содержанием которых является «духовная болезнь» безысходности и отчаяния[63]. Этот опыт является не индивидуальным, а глубоко коллективным — общей судьбой[169]. Экзистенциальные заботы можно понимать в терминах психологии масс — в нескончаемой экономической деятельности человек пытаетcя игнорировать угрозу конечности своих устремлений, полагает немецкий философ и германист Бернд Витте[170]. Согласно Леви, Беньямин заключает, что индивидуальные духовные практики не ставят под вопрос капиталистическую религию и потому не могут предложить выход; коллективные или социальные решения запрещены культом[171]. Как полагает С. Вебер, в начале текста Беньямин не определяет «заботы, мучения, беспокойства», поскольку их содержание определяется ответом капитализма — в универсализации вины капиталистический культ производит «заботы, мучения, беспокойства» через элиминацию альтернатив, будь то трансцендентный Бог или иной тип социальной системы[172]. Первоначально «заботы» не ограничены капитализмом, но, отмечает С. Вебер, последний превращает человека в их владельца или автора; чувство собственности усиливается имманентностью капитализма и отсутствием альтернатив. «Долг-как-вина» воспроизводит и усиливает «заботы, мучения и беспокойства», которые, в свою очередь, являются «указаниями» на вину[173]. Тезис об «указаниях» как заботах, замечает Соостен, поразительно напоминает анализ в «Бытии и времени» Мартина Хайдеггера, у которого вина является не моральным понятием, а онтологическим, экзистенциальным. Согласно формулировке Хайдеггера, изначальная вина «лежит в бытии присутствия как таковом»[174]. По предположению Больца, отчаявшийся «человек забот» Беньямина противостоит «разрушительному характеру», который всегда знает путь. Этот антагонизм проясняется на фоне хайдеггеровского противопоставления «заботы» в качестве ключевого экзистенциала тут-бытия (Dasein) «сокрытостям и притворствам» повседневности[63]. И Хайдеггер, и Беньямин, полагает Соостен, следуют модели Августина non posse non peccare (не способный не грешить). Сотериология Хайдеггера, указывает Соостен, концентрируется на свободе понимания (интеллигибельности) как проявлении решимости, Беньямин же мыслит возможность освобождения в горизонте абсолютной безысходности. Если Хайдеггер скорее подтверждает процесс увеличения вины, то Беньямин рассматривает возможность его прекращения[175]. Бог денег, бог капиталаБеньямин не раскрывает имя сокрытого бога, занявшего место иудео-христианского Бога[42][176]. Ряд комментаторов полагают, что, по Беньямину, богом в капиталистическом культе являются деньги. По мнению Соостена, Беньямин частью следует длительной традиции критики денег, которая восходит к истории о поклонении золотому тельцу в Ветхом Завете, причём противопоставление культа золотого тельца как идолопоклонства монотеистическому Богу является движущей силой религиозной критики. Деньги, таким образом, описываются в религиозных категориях[97][К 13]. Тезис о боге денег подтверждается, в частности, библиографией фрагмента, хотя, вероятно, не все источники упомянуты[33]. Критика денег, прежде всего в форме капитала, как обвиняющего и виновного бога, указывает Хамахер, фигурирует в «Размышлениях о насилии» Сореля, «Речах о словоохотливости» Адама Мюллера, «Призыве к социализму» Ландауэра[178]. Среди имплицитных источников называются Маркс, Ницше и учитель Беньямина и его «интеллектуальный предшественник» (по выражению Фредрика Джеймисона) социолог Георг Зиммель[179][180][181][182]. Штайнер обнаруживает отсылку к «Фаусту» Гёте в короткой фразе о древнегреческом боге богатства Плутосе. В сцене «Маскарад» Фауст надевает маску Плутоса, становясь создателем бумажных денег, вместо богатства порождающих долги[110]. Тезис о деньгах, заменяющих человеческие отношения, появляется у раннего Маркса в «Заметках по поводу книги Джемса Милля» (1844)[К 14]; в качестве посредника, получающего «действительную власть» над людьми, деньги функционально сравниваются Марксом с Христом как отчужденным богом и отчужденным человеком. В капиталистическом обществе «посредник становится действительным богом. Его культ становится самоцелью»[183]. Позднее Маркс отождествлял деньги с движением капитала, считал их признаком богатства и власти и в конечном счете приравнивал к Богу[184]. У Ницше в «К генеалогии морали», пишет Хамахер, Бог является божественным кредитором, который не только жертвует себя должнику, но и должен ему эту жертву; так как Бог является высшей инстанцией в бытии, Он не должен ничего никому, а должен Cебя Себе — это единственный способ, каким Он может «быть» из Его «небытия», заключает Хамахер[185]. В яростной критике капитализма Ландауэр писал, что «деньги стали Богом, стали пожирателем человека», идолом и чудовищем, одновременно искусственной и живой вещью, они не создают богатство, а являются богатством[186][187][33]. Если трактовать Беньямина через Ландауэра, пишет Соостен, то даже богачи превращаются в функцию денег, что стирает классовые различия между богатыми и бедными, остаются лишь тотальный долг и «бессмертные» деньги[146].

Обожествление денег рассматривается в контексте взглядов Зиммеля и Джона Мейнарда Кейнса. Социология Зиммеля («Философия денег», 1900), первого мыслителя капиталистического города, раскрывала противоречивость и амбивалентность негативной свободы в обществе модерна[182]. Секуляризация сочеталась с невозможностью достижения счастья, а роль денег в рационализации — с их проникновением во все сферы общества[188], что влекло математизацию социальной жизни. Деньги формируют единство множественности мира, совмещают материальное и духовное, подчиняют пространство и время — мир вещей и социальный мир, преодолевают различие между возможным и реальным, то есть приобретают функции религии в определении Лумана[189]. Кроме того, для Зиммеля развитие капитализма неизбежно увеличивало разрыв между богатыми и бедными[188]. Как пишет Штайнер, Зиммель рассматривал движение от архаичных культов к социальной дифференциации, а Беньямин показывал несвободный, культовый характер денег в капитализме[182]. Если Зиммель оказал прямое влияние на фрагмент[190], то Кейнс, который не читал Беньямина, в «Общей теории занятости, процента и денег» схожим образом писал, что деньги гарантируют безопасность перед лицом неопределенности будущего, то есть выполняют религиозные функции, заменив Бога[191]. Как отмечал испанский теолог и философ Хосе Игнасио Гонсалес Фаус[исп.], Кейнс связывал идолопоклонство перед деньгами с суеверным «предпочтением ликвидности», губительным для экономики, поскольку оно приводит к накоплению непроизводительного капитала, стимулирует желание спекулировать и получать проценты, а не инвестировать. В итоге, заключал Кейнс, повышаются процентные ставки и неизбежно растет безработица[192]. Интерпретацию Бога капитализма как денег подтверждают строки во фрагменте, где Беньямин предлагает сравнить иконы святых в «обычных» религиях и изображения на государственных банкнотах и пишет об учреждении деньгами собственного мифа. Как пишет Леви, деньги в форме банкнот есть такой же объект культа, как иконы святых в «обычных» религиях[16][193]. Возможно, тезис об иконографии банкнот отсылает к языческому характеру культа[87]. Беньямин завершает абзац фразой о духе, который говорит через орнаментику банкнот. С. Вебер отмечает, что Беньямин явно противопоставляет дух на иконах святых духу капитализма, хотя в обоих случаях это, несомненно, дух. Теперь дух «обозначает» не индивидуальное страдание и обещание трансцендентности, а числовую меру стоимости как социальное отношение силы. Орнаментика, хотя и дифференцирует, измеряет и выражает стоимость, полностью оторвана от неё и от любого содержания[194]. Идея «духа капитализма», говорящего через банкноты, вновь появится в «Улице с односторонним движением». В афоризме «Налоговая консультация» Беньямин писал о «священной серьёзности» банкнот, сравнивая их «фасадом преисподней»[87], что, по мнению Леви, отсылает к надписи над вратами ада в «Божественной комедии» Данте — «Оставь надежду, всяк сюда входящий», относимой Марксом к судьбе рабочих на капиталистическом предприятии[16]. Банкноты, однако, являются лишь одним из проявлений капиталистического божества — можно говорить о поклонении деньгам, богатству, товару[195]. Деньги становятся не просто богом, наделяющим виной, а виновным богом-должником, который, по мнению Хамахера, соответствует двум формам неоплаченного кредита в марксовом структурном анализе капитала. В знаменитой 24 главе «Капитала» Маркс иронически описывал первоначальное накопление капитала и возникновение прибавочной стоимости в теологических терминах[К 15]. Тем самым Маркс предварил последующие подходы Ницше и Вебера и, вероятно, стал одним из источников для Беньямина[197][198][199]. В начале главы Маркс объясняет структурную связь между возникновением капиталистической системы и религией, указывая на параллель между первородным грехом и бременем «есть свой хлеб в поте лица своего» (Быт. 3:19). И теологическое проклятье, и экономическое порицание оправдываются, по Марксу, первородным грехом[200]. По мнению итальянского германиста и теоретика культуры Мауро Понци, Маркс деконструирует экономический миф, противопоставляющий трудолюбивых и бережливых «избранников», накапливающих капитал, всем остальным — ленивым «оборванцам», прокучивающим всё, что у них есть[201]. Согласно Марксу, капитал берет неоплаченный кредит (первоначальное накопление), а затем бесконечно возобновляет его через прибавочную стоимость, которая воспроизводит товарооборот без всякой связи с реальным стоимостным эквивалентом[202]. Маркс использует выражение «порочный круг». Это определение, полагает Понци, можно легко расширить на процесс увеличения задолженности и вины[203]. Стадия первоначального накопления и, в конечном счете, формула «деньги — товар — деньги» являются структурно религиозными[178][204]. Процесс наделения капитала производительностью и превращения денег в капитал, а стоимости — в прибавочную стоимость, является порождением Бога «из ничего»: из неоплаченного труда, эксплуатации, колониальной системы, грабежа, убийств[178]. Абсолютная прибавочная стоимость и абсолютный капитал есть не что иное, как кредит и одновременно долг, то есть Бог, производящий себя «из ничего», из собственного кредита, который никогда не будет оплачен[205]. В конце главы Маркс прямо связывает увеличение государственного долга с первородным грехом — «верой капитала», причём, отмечает Понци, задолженность в данном контексте имеют явный оттенок вины[206]. Маркс пишет о государственном долге, одном из главных рычагов первоначального накопления, волшебным образом превращающим непроизводительные деньги в капитал[207][208][198]: