|

利用者:Aoyajiro/オーディン オーディン(英語: Odin、古ノルド語: Óðinn、オージン)は、キリスト教化以前のゲルマン人によって広く信仰された神である。現存する最大の情報源である北欧神話では、知恵、癒やし、死、王権、絞首、知識、戦争、勝利、魔法、詩歌、狂気、ルーンを司る神とされる。女神フリッグの夫である。スカンディナヴィア以外では、それぞれの言語でウォーデン(古英語: Wōden)、ヴォータン(古高ドイツ語: Wuotan)などとも呼ばれる。これらはすべて「狂気の主」「狂えるものの長」を意味するゲルマン祖語の神名*Wōðanazに究極的には由来する。 オーディンは、紀元前2世紀のゲルマニア各地のローマ占領時代から、4~6世紀の民族移動時代、そして8~11世紀のヴァイキング時代に至るまで、北欧史を通じて極めて重要な神であったようである。近代になっても、ゲルマン人はオーディンに関する民話を語った。英語のWednesdayなど、多くのゲルマン諸語ではオーディンの名を冠する曜日名をもつ。 オーディンに関する物語は、アイスランドで物された古ノルド語の著作で主に見られるが、その他にもゲルマン人の記録にはしばしばオーディンの名が登場する。主な資料では神々を統べるものとして描かれるが、エウヘメリズムによって人間の王族の祖とされるテクストもある。これらのテクストに基づいて、現代では北欧神話が理解されている。 古ノルド語のテクストによると、オーディンはベストラとボルの子であり、兄弟にヴィリとヴェーがいる。また多くの子の父であり、中でもよく知られるのはヨルズとの子トールと、フリッグとの子バルドルである。一般に、隻眼で長い顎髭を蓄え、グングニルという槍を振るい、外套とつば広帽で変装した姿で描かれる。 原初の存在ユミルを殺して天地創造の一端を担い、最初の人間であるアスクとエンブラに命を与えた。オーディンは戦士した者の半分を自らの館ヴァルホルに囲って永遠の兵士エインヘリャルとし、もう半分をフレイヤのフォールクヴァングへと送る。賢者ミーミルの首に助言を求め、予言された終末戦争ラグナロクをエインヘリャルを率いて戦うが、その果てに大狼フェンリルに飲み込まれる。 オーディンは知識に貪欲な神であり、最も有名なエピソードは詩の蜜酒の獲得である。その目的のために妻フリッグを賭けに出したりもする。8本脚の空飛ぶ馬スレイプニルを駆って天空や地下世界を巡るとされるほか、ミズガルズ中から情報を集めて周る狼のゲリとフレキ、ワタリガラスのフギンとムニンなどの動物の使い魔と合わせて描かれることも多い。戦乙女ヴァルキュリャとも関連がある。人々にルーンと詩の知識をもたらしたともされ、文化英雄的な側面も持つ。オーディンは無数の別名を持つが、それは神話における多様な役割を反映している。 後世の民話では、オーディンは冬空を駆ける魑魅魍魎の群れであるワイルドハントの主ともされ、ユールの祝日との関連も深い。魔除けの類の魔術とも結び付けられた。 オーディンという存在は、ゲルマン研究においてしばしば探究の対象となり、そのイメージの発展に関して多くの説が出されてきた。オーディンと他の神や人物との関係性に注目する研究があり、例えばフレイヤの夫オーズとは、名の語源が同一であり、またフレイヤとフリッグの共通点も見られることからその関係性が論じられる。ロキとの関係性に関する議論もある。別のアプローチとして、オーディンがインド・ヨーロッパ祖族の神話に遡るものなのか、あるいはゲルマン人社会において後世に発達したものなのかを探るような、歴史的記録におけるオーディンの位置づけを論じる研究もある。近代では、詩や音楽、他のさまざまな文化的表現がオーディンのイメージから霊感を得た。新宗教運動の一つであるヒーズンリーにおいては、他のゲルマンの神と合わせてオーディンが信仰され、特にオーディンを戴く分派もある。 名前語源古ノルド語の神名Óðinn(リーベの頭蓋骨片に刻まれたルーンではᚢᚦᛁᚾ[1])は、古英語のWōden、古ザクセン語Wōdan、古低フランク語Wuodan、古高ドイツ語Wuotan(古バイエルン語Wûtan)などの他の中世ゲルマン諸語と同根である[2][3][4]。これらはいずれも再構されたゲルマン祖語の男性形の神名*Wōðanaz(または*Wōdunaz)から派生したものである[5]。*Wōðanazは、「狂える、錯乱した、荒れ狂う」を意味する形容詞*wōðazに「~の主」を意味する接尾辞*-nazが付与された形であり[6]、すなわち「狂気の主[6]」「狂える者の長[7]」の意である。  内的再構および比較再構による根拠のすべてが、聖なる狂気や神的感応、脱魂的卜占といった観念を指し示している[8][9]。ブレーメンのアダムによる『ハンブルク教会史』(Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum、1075–1080)には、「ヴォータンすなわち狂気なり(Wotan id est furor)」とあり、ヴォータンの語がラテン語のfuror(激怒、狂乱、発狂の意)と明確に結び付けられている[10]。2011年にストレングネースの石で在証されたWoðinzは、オーディンを示すおそらく真正のノルド祖語として認められているものの、ここでは「狂気の才ある」という意味の形容詞(古ノルド語のøðinn)として用いられている可能性もある[11]。 ゲルマン諸語における*wōðazから派生した他の同根語には、ゴート語のwoþs「狂った」、古ノルド語のóðr「狂乱の」、古英語のwōd「正気を失った」、オランダ語のwoed「血迷った」のほか、名詞化された形で古ノルド語のóðr「精神、知恵、歌、詩」や古英語のwōþ「音、声、歌」、古高ドイツ語のwuot「暴力的興奮」、中期オランダ語のwoet「激怒、立腹」などがある。ゲルマン祖語の単語として*wōðīn「狂気、怒り」と*wōðjanan「怒る」も再構可能である[12]。碑文ではun-wōdz「落ち着いたもの」(200年頃)や wōdu-rīde「怒れる乗り手」(400年頃)といった語が在証されている[9]。 文献学者のヤン・デ・フリースは、古ノルド語の神格オージンとオーズは、(ウルとウリンの場合と同様に)おそらくもともとは一つのもので、オーズ(Óðr、*wōðaz)の方がより古い形であってオージン(Óðinn、*wōða-naz)の名前の根源的な出所であったと論じた。さらに彼は、ヴェーダにおけるヴァルナとミトラの関係と同じように、憤怒の神オーズ=オージンが威光の神ウル=ウリンと対立する構図になっているとした[13]。 形容詞の*wōðazは究極的にはゲルマン祖語の語形*uoh₂-tósから派生したものである。これはケルト祖語の*wātis(予言者、真実を言うもの)や*wātus(予言、詩的霊感)と関連がある[8][9]。ラテン語のvātēs(予言者)がガリア語を経由したケルト語からの借用語であるという説もあり、その場合、「神の霊感を受けた」という意の*uoh₂-tós ~ *ueh₂-tusは、インド・ヨーロッパ祖語から継承した語というよりは、ゲルマンとケルトで共通した宗教用語であったことになる[8][9]。この借用説を取らない場合でも、インド・ヨーロッパ祖語の語根*(H)ueh₂-tis(予言者)がゲルマン語・ケルト語・ラテン語の共通祖先だったと考えることができる。 リヒャルト・ワーグナーの楽劇『ニーベルングの指環』では、この神はヴォータン(Wotan)の名で呼ばれる。この綴りは、古高ドイツ語Wuotanと低地ドイツ語Wodanを組み合わせてワーグナーが創作したものである[14]。 異称→詳細は「en:List_of_names_of_Odin」を参照

オーディンを指す異称やケニングは170以上記録されている。その特性をさまざまに描写する名前であったり(ハールバルズ(Hárbarðr、「灰の髭」の意)など)、それにまつわる神話に言及するものであったり(アルフォズル(Alfǫðr、「万物の父」の意)など)、関連する宗教実践に言及するものなど(ヨルニル(Jólnir、「ユールのもの」の意)など)がある。この多数性が、オーディンをゲルマン人に最も名の知られた神たらしめている[15]。 曜日名現代英語のWednesdayにみられるように、ゲルマン諸語には「オーディンの日」を意味する曜日名が広く見られる。古英語Wōdnesdæg、中期低地ドイツ語および中期オランダ語Wōdensdach、現代オランダ語woensdag、古フリジア語Wērnisdei(≈ Wērendei)、古ノルド語Óðinsdagr、デンマーク語・ノルウェー語・スウェーデン語onsdagなどである。これらはすべて後期ゲルマン祖語*Wodanesdagから派生したものだが、これはラテン語Mercurii dies「メルクリウスの日」からのカルク(翻訳借用)である[16][17]。 在証ローマ時代から大移動時代まで  ゲルマン人に関する最古の記録はローマ人によるものである。その著作には、いわゆるローマ的解釈(interpretatio romana、非ローマの神を似たような性質のローマの神と同一視する)を通じたオーディンへの言及がしばしば見られる。すなわちメルクリウスとしてである。これを明確に示す最初の例は、タキトゥスによる1世紀末の著作『ゲルマーニア』である。『ゲルマーニア』ではスエビ人の宗教に関する記述があり、「神々のうちでも彼らはメルクリウス神を主に崇拝している。決まった日にメルクリウスに人身御供を行うことは、宗教的義務だと考えられている。ヘーラクレースとマールスには認められた種類の動物が捧げられる」とタキトゥスは書いている。また一部の人々は「イシス」を崇めているともある。この例では、タキトゥスはオーディンのことを「メルクリウス」と、トールを「ヘーラクレース」と、テュールを「マールス」と、そして(異論はあるものの)おそらくフレイヤを「イシス」と呼んでいる[19]。 アンソニー・バーリーによれば、オーディンとメルクリウスの同一視は、伝統的にメルクリウスの役割とされた神々の伝令使という要素とはあまり関係がなく、むしろメルクリウスのサイコポンプとしての役割によるものである[20]。同一視の要因として、当時すでにオーディンもメルクリウスも杖と帽子を身につけて放浪する商業の神として描かれたがゆえに類似のものとみなされた可能性もある。とはいえ、それぞれの宗教における神々の序列は大きく異なっている[21]。タキトゥスが書いた「神々のうちでも彼らはメルクリウス神を主に崇拝している」という一節は、ユリウス・カエサル『ガリア戦記』からの直の引用である。『ガリア戦記』ではこれはゲルマン人ではなくガリア人について言及した箇所のものである。カエサルは、ゲルマン人は「見分けるものや明らかにその力で助けられるもの、太陽とウゥルカーヌスと月だけを信仰」すると書いている。これは明らかに事実ではないとして学問的には斥けられているが、どうしてカエサルがこのように述べたのかは不明である[22]。 ゴート人がオーディン/メルクリウスを信仰していたかどうかを示す直接的な証拠はなく、オーディンを信仰する集団がいたかについては議論がある[23]。リチャード・ノースとヘルヴィック・ヴォルフラムの両人がゴート人にはオーディン信仰はなかったとしており、ヴォルフラムがゴート語の曜日はギリシア式であることを根拠として挙げている[24]。ピエトロアッサの首輪には"gutaniowi hailag"というゴート語の刻印がなされており、「ウォーダン=ユピテルに捧ぐ」と読むという説もあるものの、異論も多い[23]。 オーディンの名前が初めて確認できる最古の例は、2020年にデンマークで発見されたC型ブラクテアートである。400年代に遡るとみられるこの貨幣には、"iz Wōd[a]nas weraz"(其はオーディンの人なり)と読めるノルド祖語の旧フサルクによる刻印がなされている[25]。 九つの薬草の呪文や古英語のルーン詩、あるいは「ソロモンとサターン」のなぞかけ詩など、現存する古英語の詩にもオーディンが直接的・間接的に言及された例がある。九つの薬草の呪文では、オーディンは9つの枝を用いて長虫(古英語: wyrm)を屠ったとある。ビル・グリフィスによると、11世紀の写本に残されたこの詩は「古英語のテクストの中でも最も難解なものの一つ」だという。オーディンへの言及のある箇所は以下の通りである。

次のスタンザはチャービルとフェンネルの創造に関するもので、「賢明なる主(witig drihten)」が「懸られし時」に生み出し、人の世界に「据え送」ったとある。これについてグリフィスは、「キリスト教の文脈では『懸られし』というのはキリストの磔刑のことと思われるだろうが、(数行前にオーディンへの言及があることを考えると)オーディンが知を得るために首を縊ったエピソードとの関連も十分想定される」と述べている。古英語の格言詩『格言その1』でも「ウォーデン偶像作りき(Woden worhte weos)」という頭韻句でオーディンが名指しされており、キリスト教の神と対置されてこき下ろされている[28]。  古英語のルーン詩では、古英語のルーン文字(フサルク)について説明がなされる。ᚩ(ós)について述べるスタンザが下記である。

このスタンザの最初の語ōsは、ラテン語では「口」を意味するが、古英語には同音語のosがあり、これは特に異教の神を表す単語である。このことから、この詩は検閲されていて、もともとはオーディンに言及するものだったのではないかという説もある[30]。カスリーン・ハーバートは、「osは古ノルド語のas、つまりアース神族の一員を示す語と同根である。古英語では、オズリック(Osric)、オズワルド(Oswald)、オズムンド(Osmund)などの人名に使われる要素だが、キリスト教の神を表す語としては使われない。ウォーデンは能弁の神メルクリウスと同一視される。北欧の神オーディンに関する物語では、知恵の代償に片目を差し出したとあり、また彼は詩の蜜酒も得ている。ルーンに関する知識を持つキリスト教者にとっては幸運なことに、ラテン語のosで置き換えることによって、意味を壊さずにかつウォーデンへ直接言及することなくルーン名の外形を保つことができた」と述べている[31]。 散文の物語『ソロモンとサターン』では、「巨人メルクリウス(Mercurius se gygand)」が文字の発明者として言及されている。これはおそらく、北欧神話でルーン文字を創ったオーディンのことであり、タキトゥスに遡るオーディンとメルクリウスを同一視する慣習が継続していたと解釈することができる[32]。『ソロモンとサターン』所収の詩には、命を賭けた知恵比べに挑むオーディンと巨人ヴァフスルーズニルを取り上げた古ノルド語の詩『ヴァフスルーズニルの言葉』のような、オーディン関連の古ノルド語文献の様式のものがある[33]。  7世紀の『ランゴバルド王国の民族の起源』や、それに基づくパウルス・ディアコヌスによる8世紀の著作『ランゴバルドの歴史』では、イタリア半島地域を支配したゲルマンの一部族ランゴバルド人の起源神話が語られている。この伝説によれば、ウィンニリ族として知られる「小さき人々」が、ガンバラという女性とその息子イボルとアイオに率いられていたとある。アンブリとアッシ率いるヴァンダル人が軍を引き連れ、ウィンニリに貢納か軍役を求めたが、ガンバラはその要求をはねつけた。アンブリとアッシがウィンニリに対する勝利を願ってゴダン(オーディン)神に祈ると、ゴダンはそれに「日の出の後、先に我に見えたものに勝利を与えん」と応えた(『ランゴバルド王国の民族の起源』の長い版にのみ所収)[34]。 一方、イボルとアイオはゴダンの妻であるフレアを頼った。フレアが助言して言うには、「日の出とともに現われよ、女どもはその夫の如く、その髪を顔の前に垂らし髭のようにして」とのことである。日が昇ると、フレアはゴダンのベッドを東向きに変えてから彼を起こした。ゴダンはウィンニリと髭を蓄えた女達を見て、「この長髭のものたちは何者か?」と尋ねた。フレアがゴダンに答えて曰く、「彼らに名前を授け、合わせて勝利も授けよ」。ゴダンはそのようにし、「ウィンニリは助言に従って自らを守り、勝利を得る」こととなった。こうしてウィンニリはランゴバルド(長髭人)として知られるようになったという[35]。 ボッビオのヨナスは、7世紀半ばの記述で、アイルランドの修道士コルンバヌスがスエビアでウォダーノ(ラテン語: vodano)への酒の奉納を妨害したと述べている[36]。現在のマインツから見つかった、『古サクソン語のバプテスマの誓い』と呼ばれる9世紀の文献には、サクソン人の3柱の神名としてウォーデン(UUôden)、サクスノート(Saxnôte)、スニャール(Thunaer)が記録されており、改宗者はこれらを悪魔として信仰放棄をすることになっていた[37]。 ドイツのメルゼブルクで発見された10世紀の写本には、メルゼブルクの呪文として知られるキリスト教以前の呪文が載っている。そのうち第二の呪文は、オーディンを始めとする大陸ゲルマン神話の神と女神に祈願して馬を癒やす助けを得るものである。

アングロ・サクソン諸王国系図イングランドの諸王国は7世紀にはキリスト教に帰依していたが、オーディンの名前は王家の系図の祖としてしばしば挙げられた[40]。アングロ・サクソン諸王国系図を見ると、リンジー、マーシア、デイラ、バーニシア(および連なるノーサンブリア、ウェセックス、イースト・アングリア)の7王国の系図において、先祖としてウォーデンを配している(エセックスのみサクスノートを置いている)[41]。王祖としてはウォーデンをさらに遡り、その父としてフレアラフ(Frealaf)を置いているものもある[41]。 ネンニウスによる9世紀の『ブリトン人の歴史』にも、ヘンギストの祖先としてウォーデンが登場する。その中では、「ゲタの子フォデパルドの子フィンの子フレドゥルフの子フレアラフの子ウォーデン」という系譜とされている[42]。ゲタはヤハウェではない神の子孫と言われている[43]。これはフレアラフの父をフリオトゥルフ、その父をフィン、その父をゴドゥルフ、その父をゲアトとするリンジー王国の系譜と一致している(ゴドゥルフのみフォデパルドに差し替えられている)[41]。ゲアトをさらに遡る系譜もあり、そこではゲアトの父がタトワ、その父がベアウ、その父がスケルディ、その父がヘレモド、その父がイテルモン、その父がハスラ、その父がグアラ、その父がべドウィグ、その父がスケアフとされている。スケアフは聖書に登場するノアの子である[44]。  ヴァイキング時代以降 11世紀、年代記作家のブレーメンのアダムは、彼が付した『ハンブルク教会史』へのスコリア(欄外注)において、ウォータン(オーディン)と「フリッコ」を両脇に侍らせたトールの神像が、ウプサラ神殿に祀られていたことを記録している。アダムは、「ウォータンすなわち狂気なり(Wotan id est furor)」と書いて、オーディンを「戦争を司り、敵に対する力を人々に与える」狂気の神であり、神殿の人々は(「我々がマールスを描くのと同じように」)鎧を身に着けた姿で描くと記述している。アダムによると、ウプサラの人々は、それぞれの神を奉ずる神官(ゴジ)を配し、供犠(blót)を執り行わせた。戦争の際は、オーディンの像に対して供犠が捧げられたという[45]。 ノルウェーが「公式に」キリスト教化されて数世紀経った12世紀にも、オーディンはなお広く人々の祈りの対象であった。ノルウェーのベルゲンで発見されたブリッゲン刻字群にあるルーンの刻まれた棒には、トールとオーディンに助けを求める文言が書かれている[46]。 詩のエッダ 異教時代に遡る古い資料を集めて13世紀に編纂された『詩のエッダ』では、収められたほとんどの詩にオージン(オーディン)が登場する。 『巫女の予言』は、オージンと不死の巫女(ヴォルヴァ)の対話の形を取っている。ヴォルヴァは、オージンに過去の知識を与え、ラグナロクの勃発と世界の破壊と再生を予言する。ヴォルヴァの語りの中には、最初の人間(アスクとエンブラ)が、オージン、ヘーニル、ローズルの3柱によって見出され命を与えられた話がある。『巫女の予言』第17スタンザでは、ヴォルヴァが詩を朗じ、ヘーニルとローズルとオージンが地面の上にアスクとエンブラを見つける。力なく、オルログ(運命)を欠いたこの2人に、3柱から3つのものが授けられる。

3つの贈り物の意味については論争があり、それによって翻訳も多様になっている[50]。 詩の後半では、ヴォルヴァはアース神族とヴァン神族の戦争について語る。この世界最初の戦争では、オージンはヴァン神族の軍勢に槍を投擲する[51]。ヴォルヴァはオージンに、オージンが自分の目を、「毎朝ミーミルが蜜酒を飲む」というミーミルの泉に隠したことを知っていると言う[52]。オージンが首飾りを与えると、ヴォルヴァはさらなる情報を語る。「戦の主の淑女」すなわちオージンの淑女たるヴァルキュリャの名前の羅列などである[53]。ヴォルヴァはラグナロクを予言する中で、オージンの死を予見する。終末の大戦において、オージンは大狼フェンリルと戦うことになる。オージンは大狼に呑み込まれるが、オージンの子ヴィーザルが狼の心臓を突いて復讐を遂げるという[54]。世界が燃え尽きて新生すると、生き残った神々は再び集まって、オージンの事績と「古代のルーン」を回顧する[55]。  『高き者の言葉』は、全体がオージンのものとされる箴言から成る。これに含まれる人生訓は、実践的なものから神話的なもの、神秘的なものもある[56]。オージンが語るさまざまな内容の中には、自身の自己犠牲の場面もある。

詩の中には木の名前は登場せず、北欧神話には他の木々も存在するものの、この木は世界樹ユグドラシルであるというのがほぼ定説となっている。もしこれがユグドラシルだとすれば、ユグドラシル、つまり「恐るべきもの(=オージン)の馬」というその名前自体がこの物語と関連するものである。オージンは首縊りと絞首台に結び付けられる。  『シグルドリーヴァの言葉』の導入の散文では、英雄シグルズがシグルドリーヴァという名前のヴァルキュリャを目覚めさせる場面が描かれる。シグルドリーヴァはオージンの意に背いた罰として眠りの茨で刺されて覚めない眠りに落とされたという[57]。 散文のエッダ13世紀に古い伝承を編纂した『散文のエッダ』でも、全編に渡ってオージンへの言及がある。第9章である『ギュルヴィたぶらかし』において、オージンに関する説明が長々となされる。神々の領域アースガルズを統べる王であり、また神々や人間、その他の事物を生み出した「万物の父(古ノルド語: Alfǫðr)」であるとされる。『ギュルヴィたぶらかし』ではアースガルズについて以下の描写がある。

『ギュルヴィたぶらかし』では、王冠を被った人物(ハール)が、ガングレリ(ギュルヴィ王の変装)に、オージンの肩に止まっているという2羽のワタリガラス、フギンとムニンの話をする。オージンが夜明けに送り出したフギンとムニンは世界中を飛び回り、夕飯の時間に戻ってくる。そうしてオージンはさまざまな出来事について知るのだという。ハールによれば、これこそオージンが「鴉の神」と呼ばれる所以である。このスタンザは『グリームニルの言葉』でも引用される。 同じ節でハールは、オージンは食卓のすべての食物を2匹の狼ゲリとフレキに与えてしまうという話をする。オージンにとってはワインが肉でもあり飲み物でもあるため、食物を必要としないからであるという。 ヘイムスクリングラとサガ 『ヘイムスクリングラ』に含まれるいくつかのサガにもオージンは登場する。『ヘイムスクリングラ』の最初の部分を成す『ユングリング家のサガ』では、神々の由来がエウヘメリズム的な形で述べられる。オージンが登場するのは第2章で、アースガルズの首都であるところの「アースの地にして家(古ノルド語: Ásaland eða Ásaheimr)」に住まう。大首長オージンによって治められるアースガルズは、「生贄のための聖地」であるという。12の神官が最高の地位に置かれる習わしで、彼らが生贄を取り仕切り、人に対して審判を下す。「彼らは首長(diar)と呼ばれ」、民には彼らに仕え、尊敬する義務があった。オージンは歴戦の勇士であり、世界を巡って多くの地を征服した。オージンは百戦百勝で負けを知らなかった。サガによれば、その果てに、すべての戦に「勝つ運命を下された」と信じられるようになったという。人を戦争や任務に向かわせる前には、オージンは手をその人の頭に載せ、加護(bjannak、ラテン語のbenedictioに由来)を与えた。これによって人々は自身の勝利を確信したという。オージンへの信心はいや高く、その名を呼べばその助けが得られるとされた。オージンは長期に渡って不在にすることがよくあった[59]。 3章では、オージンの兄弟ヴェーとヴィリについて述べられる。オージンがいない間は、この2人が王国を統べた。あまりにも長くオージンが不在にし、アースの民ももう戻るまいと思い始めた頃、ヴェーとヴィリはオージンの後の座を継ぎ、また「残された妃フリッグも分け合った。しかし、その後、オージンは戻ってフリッグを取り返した」[59]。4章では、アースとヴァンの戦争が描かれる。それによれば、オージンが「ヴァンに戦争を仕掛けた」とある。ヴァンは防衛を図り、戦争は膠着状態に陥って、双方の土地が荒廃した。平和協定の一部として、人質交換が行われた。一度、交換が不首尾に終わり、結果としてヴァンは送られてきた人質であるミーミルを斬首することになる。ヴァンがミーミルの首をアースに送り返すと、オージンは首を「取りて、腐らぬよう薬草で包み、呪文(galdr)をかけた」。するとミーミルは首だけで話せるようになり、「神秘の物事をオージンに伝えた」[60]。 『ヴォルスンガ・サガ』では、大王レリルとその妃は子を儲けることができず、運命に憤慨し、子を授かれるよう神々に熱心に祈った。フリッグがその願いを聞き、オージンに伝えたという。2柱はヴァルキュリャをレリルのもとに送り、レリルが塚に座っているときにその膝にりんごを落として与えた。分けてりんごを食べた后は懐妊し、その子はヴォルスングと名付けられた[61]。  13世紀の『ヘルヴォルとヘイズレク王のサガ』には「ヘイズレクの謎掛け」という詩があり、スレイプニルとオージンへの言及がある。

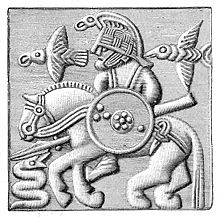

デンマーク人の事績13世紀にサクソ・グラマティクスが記した歴史書『デンマーク人の事績』第三の書には、エウヘメリズム的に解釈された人間の王オティヌス(ラテン語: Othinus)としてわずかに記載がある。息子のバルデルス(バルドル)をホテルス(ヘズ)に殺され、その敵を討つ子供をもうける為に、半ば強引な手段を使ってルテニ王の娘リンダ(リンド)と交わるが、それが原因で王位を追われた。しかし、後に賄賂によって復権した[64]。 近代の民話 スカンディナヴィアでは、19世紀になるまで、土着の民話や民俗慣習にオーディンが登場した。19世紀半ばに刊行された著作において、ベンジャミン・ソープは、ゴットランドにおいて「今なお古老オーディンの伝承と物語が人々の口に上る」と記録している。またスウェーデンのブレキングェでは、「オーディンの馬のために麦束を畑に残る慣習がかつてあった」と書いているほか、もう1つの例として、スモーランド地方のクロークトルプスゴードなどではオーディンの遺体が収められているとされる塚が暴かれたとされていることに触れている。キリスト教化後、その塚は「地獄の丘(Helvetesbackke)」として知られたという。地元に伝わるところによれば、塚が暴かれた際、「あざやかな火が噴き出し、さながら雷光の閃きのごとし」で、大量の燧石と灯火でいっぱいの棺が掘り出されたという。さらに、トルイエンボリ周辺に住む修道士がライ麦を蒔き、それが一斉に芽を出すと、オーディンが毎晩丘から馬に乗ってやってきたという伝説もあるという。オーディンは農場の建物よりも大きく、手には槍を持っていた。農場の入口で立ち止まってあらゆるものの出入りを防ぎ、それは麦の収穫まで毎晩続いたという[65]。 ソープによれば、「黄金の船がルネマドの近く、ニュッケルベリのそばで沈んだという話」も伝わっており、「この船は、伝説によれば、オーディンがブローヴァッラの戦いで戦死者をヴァルハラに運んだもの」とされているという。また、ケッティルソース(Kettilsås)の名前は「オーディンのルーンの杖(runekaflar)を盗んだケティル・ルンスケという人物」に由来しているという伝説がある。彼はオーディンの犬、雄牛、そしてオーディンを助けに来た人魚を縛り付けたという[66]。 1851年の記録では、スウェーデンでは、「夜中に荷車や馬の音がすると、人々は『オーディンが通る』と言った」という。 中世後期に遡るフェロー諸島のバラッド「ロキの話(Loka Táttur)」では、オーディンとロキ、ヘーニルが農夫と少年を助け、賭けに勝った巨人の怒りから逃れさせるという話がある[67]。 ゲルマンに広く伝わる伝承に、魑魅魍魎の群れが冬空を渡るといういわゆるワイルドハントがあるが、スカンディナヴィアでは、これを率いるのはオーディンとされ、その現象自体も「オーディンの狩り(スウェーデン語: Odens jakt)」や「オスコレイ(ノルウェー語: Oskorei、Asgårdsrei「アスガルドの行列」に由来)」と呼ばれる。オーディンの狩りは目撃されるというよりは耳で聞こえる現象で、典型的には、オーディンの犬のうち1匹が大きな声で吠え、もう1匹が小さな声で吠えるのが聞こえるとされる。吠え声の他には銃声が1、2発聞こえるだけであるという。この音が聞こえると、多くの地域では天候が変わる前兆とされているが、戦争や不安の兆しとも解釈されることがある。狩りの音が聞こえると森は静まり返り、かすかなうめき声と犬の吠え声だけが聞こえたとする報告もある[68]。 グリムはワイルドハントをキリスト教以前の起源を持つものと解釈し、この現象に現れる男性像を、オーディン信仰の名残であると主張した。彼によれば、オーディンは「親しみやすい性格や身近な特徴を失い、暗く恐ろしい力の様相を帯びた……幽霊や悪魔」としての姿を取るようになったという[69]。 北欧における冬祭りであるユールは、ワイルドハントやドラウグなど幽境のものが動き出す時期であるとされる。オーディンの別名に「ユールのもの(古ノルド語: Jólnir)」があり、前述のワイルドハントとの関係と合わせて、オーディン信仰とユールの関係が議論される[70]。 考古学的記録  オーディンに関連する描写は多くの物品に見られる。5世紀から6世紀の大移動期に作られた金のブラクテート(タイプA、B、C)には、馬の上に立ち、槍を持ち、1羽または2羽の鳥に囲まれた人間の姿が描かれている。鳥が描かれていることから、この人物はオーディンであり、フギンとムニンに囲まれていると解釈されている。人間の耳元や馬の耳元に鳥が描かれることがあり、これは『散文のエッダ』にあるカラスの記述と一致している。ブラクテートはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーで発見されており、少数ながらイングランドやデンマーク南部の地域でも発見されている。オーストリアのゲルマン学者ルドルフ・ジメックは、これらのブラクテートはオーディンと彼のカラスが馬を癒している様子を描いている可能性があり、カラスが単に戦場での仲間であるだけでなく、「オーディンの獣医としての役割を助ける者」であったことを示しているかもしれないと述べている[71]。 スウェーデンの墳墓から発見されたヴェンデル時代(6世紀または7世紀)の兜のプレートには、兜をかぶった人物が槍と盾を持ち、馬に乗っている姿が描かれており、その両側には2羽の鳥が描かれている。このプレートは、オーディンが2羽のワタリガラス、すなわちフギンとムニンに付き添われている姿として解釈されている[72]。 スウェーデンのゴットランド島から出土した8世紀の絵画石碑のうち、ティヤングヴィデ石碑とアードルVIII石碑の2つには8本足の馬が描かれており、定説ではこれがスレイプニルを表しているとされる。どちらの石碑にも8本足の馬に跨る騎手が描かれており、オーディンと考えられている。ティヤングヴィデ石碑の上部には、槍を持つ人物が水平に描かれており、これはヴァルキュリャの可能性がある。また、女性が杯を持って騎手を迎える場面は、騎手が死者の世界に到着するシーンとして解釈されている。7世紀中期のエッジャ石碑には、オーディンに関連する名前である「ハラス」(古ノルド語: haras、「軍神」の意)が刻まれており、これもスレイプニルを描いていると解釈されることがある[73]。 デンマーク北部のベイセバッケから出土した、ゲルマン鉄器時代の鳥形ブローチの一対は、フギンとムニンを表している可能性がある。各鳥の背中には仮面のモチーフがあり、鳥の足は動物の頭の形をしている。鳥の羽も動物の頭で構成されており、これらの頭が一緒になって鳥の背中に仮面を形成している。強力な嘴と扇形の尾を持っていることから、鳥はカラスであると考えられる。これらのブローチは、ゲルマン鉄器時代の流行に従って各肩に装着されるように作られたものである。考古学者のピーター・ヴァン・ピーターセンは、このブローチのシンボリズムについて、議論の余地があるとしながらも、嘴と尾羽の形状は確かにカラスを示しているとコメントしている。ピーターセンは「当時の流行に従って、対になったカラス形の装飾品を一つずつ肩に装着することは、オーディンのカラスとゲルマン鉄器時代のオーディン崇拝を連想させる」と述べている。また、オーディンは変装と関連しており、カラスに描かれた仮面はオーディンの肖像を示しているかもしれないとも指摘している[74]。 ノルウェーのヴァイキング時代のオーセベリ船墓から発見されたオーセベリのタペストリーの断片には、馬の上を舞う2羽の黒い鳥が描かれている。これらの鳥は、おそらく元々は(タペストリーに描かれた行列の一部として)馬車を先導していると思われる。アンネ・スティーネ・イングスタッドの研究では、これらの鳥はフギンとムニンであり、オーディンの像が載せられた屋根付き荷馬車の上を飛んでいると解釈されている。これは、タキトゥスによって1世紀に証言されたネルトゥスの像と類似している[75]。 デンマークのリーベでの発掘調査では、ヴァイキング時代の鉛製鋳型と11個の同一鋳型が発見された。これらの鋳型には、2つの頭飾りをもつ兜をかぶった口ひげの男が描かれている。考古学者スティグ・イェンセンは、この頭飾りをフギンとムニンと解釈し、その男をオーディンとしている。彼は「同様の描写は、ヴァイキングが訪れたすべての場所、東イングランドからロシア、そしてもちろんスカンディナヴィア全域で見られる」と指摘している[76]。 マン島のカーク・アンドレアスに建てられた、部分的に現存するルーン石碑であるソルヴァルドの十字架の一部には、槍を狼に向けて下ろしている髭を生やした人物が描かれている。その右足は狼の口に置かれており、その肩には大きな鳥がとまっている[77]。アンディ・オーチャードは、この鳥がフギンまたはムニンである可能性を指摘している[78]。この十字架は、ルンダタによると940年頃、プルスコフスキによれば11世紀のものとされる[79]。この描写は、肩にカラスまたは鷲をとまらせたオーディンが、ラグナロクのさなかにフェンリルに飲み込まれる様子として解釈されている[80][81]。  スウェーデンの11世紀のレードベリ石碑には、ソルヴァルドの十字架と同様に、4足の獣の口に足を入れている人物が描かれている。これもまた、ラグナロクでフェンリルに飲み込まれるオーディンの描写と考えられている[82]。獣とその人物の下には、兜をかぶった足のない人物が腕を伸ばして伏せた姿が描かれている[83]。石碑に刻まれた新フサルクの碑文は追悼の献辞でよく見られるものだが、その後に続く符号化されたルーン文字の並びは「謎めいて」おり[84]、「古代北欧世界の至る所で知られている興味深い魔法の呪文」とされている[85]。 2009年11月、ロスキレ博物館はレイレで発見されたニエロ象嵌の銀像の発見と展示を発表し、これを「レイレのオーディン」と名付けた。この銀製の像は、動物の頭をもつ玉座に座る人物を描いており、両側には2羽の鳥がいる。ロスキレ博物館は、この人物をフギンとムニンに囲まれた玉座フリズスキャールヴに座るオーディンであると同定している[86]。  さまざまな考古学的発見物に見られる、現代では「ヴァルクヌート」として知られる象徴について、さまざまな解釈が提案されている。物体のどこに配置されているかという点から、この象徴がオージンを指すものと解釈する学者もいる。例えば、ヒルダ・エリス・デイヴィッドソンの理論では、ヴァルクヌートとオージン、そして「精神的な束縛」の間に関連があるとされる。 デイヴィッドソンによると、同様の象徴がイースト・アングリアのアングロ・サクソン人の墓地から出土した「一種の火葬壺」に描かれた狼やカラスの図像の横にも見られる。オーディンが火葬に関連することは知られており、アングロ・サクソン時代のイングランドでオーディンと結びつけるのも無理ではない。デイヴィッドソンは、神名の語源を通じて、恍惚をもたらすというオーディンの役割とのさらなる関連性を論じている[87]。 起源に関する議論スカンディナヴィアの農民の土着の神はトールであって、オーディンは後から導入された首長や詩人の神であったと主張したのは、1876年のヘンリー・ペテルセンの博士論文が端緒だが、この論のように、オーディンが他所から輸入された神であるというのがかつての定説であった。ベルンハルト・サリンは、この説を発展させ、オーディンとルーン文字の両方が鉄器時代に南東ヨーロッパから導入されたと論じた。これは、洞窟壁画やブラクテートにあるモチーフを根拠とし、また『散文のエッダ』の序文においてアース神族がスカンディナヴィアに移住したという記述を参照したものである。学者によっては、導入の時期を異なる時期に置いており、アクセル・オルリックは、ガリアの影響の結果として大移動時代に導入されたとしている[88]。 より急進的な見解として、考古学者で比較神話学者のマリヤ・ギンブタスとゲルマン学者のカール・ヘルムは、トールとオーディンを含むアース神族全体が北欧に後から導入されたものであり、この地域の土着の宗教はヴァン神族のものであったと主張した[89]。 ジョルジュ・デュメジルの三機能仮説によれば、オーディンはインド・ヨーロッパ神話体系における主要な機能の一つを担っており、第一機能(主権)の代表として位置付けられ、ヒンドゥー教のヴァルナ(怒りと魔法)に対応している。一方、テュールはヒンドゥー教のミトラ(法と正義)に対応しており、ヴァン神族は第三機能(豊穣)を表している[90]。 オーディンに対するもう一つのアプローチは、その機能と属性に基づくものである。多くの初期の学者たちは、彼を風神、また死神として解釈していた[91]。また、彼の恍惚状態に関連する行為との関係からも解釈されており、ヤン・デ・フリースは彼をヒンドゥー教の神ルドラやギリシアのヘルメースと比較している[92]。 近代への影響新宗教運動 ヒーズンリーは、20世紀頃から発生した、キリスト教以前の古代ゲルマン人の宗教を復興・再構築することを目指すネオペイガニズム的な新宗教運動の一つである。一般に北欧神話やゲルマンの伝承に登場する神々を信仰の対象とし、主神であるオーディンも含まれる。特に北欧の信仰を志向するゲルマン主義的な一派は、自らをオーディン教(英語: Odinism)と定義するものもいる[93]。 芸術・文学 オーディン神は、美術、文芸、音楽などの分野で芸術家の霊感の源となってきた。近代美術においてオーディンが描かれた例としては、ペンとインクで描かれたペール・ホルベリの「オーディンがシグトゥーナを建設する」(1812)と「ギルフェ王、スウェーデンに到着したオーデンを迎える」(1816)、ベンクト・エルランド・フォーゲルベリによる角杯彫刻「ギルフェとオーデンの出会い」(1818)、大理石の像「オーディン」(1830)、および巨大な胸像「オーディン」、ヘルマン・アーンスト・フロイントによる彫像「オーディン」(1812/1822)」および「オーディン」(1824/1825)、R・クラウゼによるバイロイトのヴィラ・ヴァーンフリートの入り口の上に描かれたズグラッフィート「オーディン」(1874)、エドワード・バーン=ジョーンズによる絵画「オーディン」(1880頃)、K・エーレンベルクによるデッサン「トールとマグニ」(1883)、H・ナターによる大理石像「ヴォーダン」(1887頃)、コンラッド・ディーリッツによる油絵「オーディンとブルンヒルデ」(1890)、ハンス・トーマによるデッサン「戦争の神としてのオーディン」(1896)、ドロシー・ハーディによる絵画「オーディンとフェンリル」(1900頃)、コロマン・モーザーによる油絵「ヴォータンとブルンヒルデ」(1914)、S・ニルソンによる絵画「ヴァルハラへの道」、ダグフィン・ウェレンショルドによるオスロ市庁舎の木彫りレリーフ「オーディンとミーメ」(1938)および中庭の色付き木彫りレリーフ「スレイプニルに乗るオーディン」(1945–1950)、ブロル・マルクルンドによるスウェーデン国立古代博物館の扉のブロンズレリーフ「オーディン」(1950)などがある。 近代文学においてオーディンを取り上げた作品には、フリードリヒ・フォン・ハゲドルンの詩「葡萄酒」(1745)、フリードリヒ・ゴットリープ・クロプシュトックの詩「ヴォータン讃歌」(1769)、ピーター・フレデリック・スームの詩「オーディンについて」(1771)、K・G・レオポルドの悲劇「オーディンまたはアース神族の移住」、イェンス・バゲセンの叙事詩「オーディンまたはデンマーク王国の創設」(1803)、N・F・S・グルントヴィの詩「仮面舞踏会」(1803)および「ノルンとアース神族の戦いの場面:北欧へのオーディンの到来」(1809)、アダム・エーレンシュレーゲルの「北欧の神々」(1819)に収録された詩、カール・ユーナス・ルーヴェ・アルムクヴィストの四部作小説『スヴィアヴィガマル』(1833)、トーマス・カーライルの『英雄について』(1841)から「神としての英雄」、ウィリアム・ワーズワースの「序曲」(1850)、アロイス・シュライバーの詩「オーディンの海の旅」(1851)にカール・レーヴェが作曲を施したもの、ロバート・ハーメルリングのカンツォーネ「ゲルマン人の行進」(1864)、リヒャルト・ワーグナーの詩「25周年」(1870)、F・シャンツのバラッド「ロルフ・クラケ」(1910)、オラフ・ドゥンの小説『ユーヴィキングルネ』(1918–1923)、エルンスト・トラーの喜劇『解き放たれたヴォータン』(1923)、カール・ハンス・シュトロブルの小説『ヴォータン』、ハンス・フリードリッヒ・ブルンクの『ヴォーデン氏の出発』(1937)、H・ブルテの詩「自己へ」(1938)、およびハンス・フリードリッヒ・ブルンクの小説『帝国の伝説』(1941–1942)がある。 オーディンを取り上げた音楽には、J・H・ストゥンツによるバレエ「オーディンの剣」(1818)および「オルファ」(1852)、リヒャルト・ワーグナーによる楽劇『ニーベルングの指環』(1848–1874)がある。 注

参考文献

外部リンク

|