|

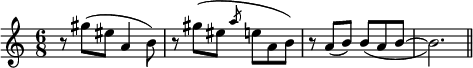

オルガンと管弦楽のための交響曲 (コープランド)オルガンと管弦楽のための交響曲(オルガン と かんげんがく の ため の こうきょうきょく、英語: Symphony for Organ and Orchestra)は、アーロン・コープランドが1924年に作曲した交響曲[1]。本作は作曲者の代表作の一つであり、初めて完成された管弦楽曲、初めてのオルガンを含んだ作品、そして彼自身が初めて耳にした自身のオーケストレーションであった。初演は1925年1月11日にニューヨークで行われた。1928年にオルガンパートを金管楽器に置き換えてサクソフォーンを加え、オルガンなしの交響曲第1番へと編曲が行われた[2]。 背景コープランドは1921年から1924年にかけて、パリで教師として著名であったナディア・ブーランジェの下で作曲を学んでいた。彼はパリでは「あの才能ある若手アメリカ人作曲家」として知られるようになってきていた。彼は恩師がアメリカの若手作曲家への自信を示してくれていたことに特に感謝していた。ブーランジェはコープランドにオルガンと管弦楽のための交響的作品を書く機会を提供し、ウォルター・ダムロッシュ指揮、ニューヨーク交響楽団の演奏に加えて自らオルガンを演奏して初演し、さらにセルゲイ・クーセヴィツキー指揮のボストン交響楽団による再演が続くことになった。クーセヴィツキーの家でプロコフィエフ、ブーランジェと会った際に、クーセヴィツキーは「君がオルガン協奏曲を書き、ブーランジェ氏が弾いて、私が指揮をするのだ」と述べたとされる[1]。コープランドは自分がそのような大作を書くに値するのかと気を揉んだが - 彼は自分がオーケストレーションを施した曲を聴いたことがなかった - ブーランジェはあなたにはその技術と才能があると背中を押したのであった。 初演は1925年1月11日にマンハッタンのエオリアン・ホールで行われた。これはブーランジェにとってのアメリカデビューでもあった[1]。ボストン初演もその後同年のうちに行われた。再編曲版の交響曲第1番が初演されたのは1931年のことで、エルネスト・アンセルメが指揮棒を握り、ベルリン交響楽団が演奏した。 楽器編成ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2(B♭)、バスクラリネット(B♭)、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3(C)、トロンボーン、チューバ、ティンパニ、打楽器、ハープ2、チェレスタ、弦五部、オルガン[3]。 オルガンを除いた交響曲第1番の編成は次のようになっている。 楽曲構成本作は3つの楽章で構成される。瞑想的な前奏曲、「ブルース調」のトリオを持つ精力的なスケルツォ、中庸のテンポで嘆きから厳しさまでの幅をみせるフィナーレである[2]。3つの楽章しか持たず、その楽章の長さが始まりから終わりまで順に長くなっていくところが、交響曲としては珍しい点である。アメリカの作曲家に関する歴史家であるハワード・ポラックは、本作はむしろ協奏曲に近い作品であり、後に行くにつれて楽章が長くなっていくことで特に終楽章はところどころ間延びしていると述べる。しかし、「この音楽の活力、華麗さ、個性はそうした欠点を補って余りある」としている。ポラックはさらに次のように述べる。 第1楽章前奏曲の調性材料は最初の4小節の中に現れる。嬰ト音に始まる半音と全音による八音音階である[5](G♯-A-B-C-D-D♯-F-F♯-G♯)。曲中では八音音階の使用が特徴的で、調性中心を変更する手段にもなっている。これによって三全音での調性中心に移行する中間部を含め、コープランドに特徴的な三部形式をとる第1楽章が統一されることになる。

作品を通じて、コープランドは短三和音に基づく3音のモチーフを用いている[2]。このモチーフが最初に目立って聴かれるのはトランペットが入ってくる部分であるが、音量はピアニッシモで弱音器を付けた状態で奏される。全ての楽章で使われ続けた後、このモチーフは作品終盤でフォルティッシッシモで現れて全曲を統一するとともに、曲の完結に重みを加える。  第2楽章スケルツォはポリリズムのオスティナートを特徴としており、楽章の8割の部分に現れる。2つの《八分音符、八分音符、八分休符》が八分音符ひとつ分ずれたものに基づいている。この連動するリズムが楽章に無窮動の感覚をもたらし、主題もそこから派生する形で生み出される[5]。コープランドは、もし自分がブルックリン育ちではなかったとしたら、トリオにブルース調のリズムが見出されることはなかっただろう、と述べている[1]。  第3楽章フィナーレは自由なソナタ形式で作られており、もともとは当交響曲の開始楽章に据えられる予定だったのではないかと思われる[2]。第1主題はヴィオラに出る短三和音に基づく主題で、第2主題はモチーフに基づく低音のオスティナートの上に弦楽器が提示する。展開部はオルガンによって開始されてヴァイオリン独奏の「陽気な」主題を挟み、短い再現部ではこれらの主要要素が組み合わされる。ポラックは、経験豊富な聴衆であってもこの楽章ではソナタ形式を把握しづらいと主張する。また、「開放的なユニゾンの主題、対位法的な提示の仕方、繰り返される低音の動き、明瞭な主題の対比の欠如、そしておそらく何よりも調性的な停滞」をもって、この楽章をパッサカリアになぞらえている。 その後本作により、コープランドは重要な現代作曲家としての地位を確立した。音楽学者のゲイル・マーチソンは、八音音階と全音音階、ポリリズムのオスティナート音型、不協和な対位法の使用により、彼は1920年代の近代的和声、リズム旋律の技法を自分のものにしていることを証明してみせたのだと指摘する[5]。作品からは、その神経質で激しいリズムや和声語法の一部などにコープランドが憧れたストラヴィンスキーの影響を色濃く呈していることがわかるが、第2楽章で3拍子におどけた解釈をしているように、ジャズ - コープランドが生まれ持ったものである - からも多くが意識的に引き出されている[6]。コープランドは10年にわたり、真に「アメリカ的」な音響を生み出すべくジャズに着想を求め続けることになる。クーセヴィツキーとの関係は継続し、これによってクーセヴィツキーはボストン交響楽団を率いてコープランドの管弦楽作品を計12曲指揮することになるが、そこには複数の委嘱作品や初演が含まれていた[5]。 ニューヨーク初演の聴衆は「クラシック音楽の慣習からの過激な離脱」によりあっけにとられた[5]。ダムロッシュが舞台上から「才能ある若者が23歳でそのような交響曲を書けるとしたら、その者は5年以内に殺人を犯せるようになるでしょう」と述べたが、コープランドによればこれは冗談で「保守的な日曜午後のご婦人方の、現代音楽に直面して逆立った羽根を撫でつけ」ようとしたものだったのだという[7]。ちょうど同時代の評論家がジャズに偏りすぎで現代的過ぎるとしてコープランド作品を拒絶したように、受容的な指揮者や聴衆は彼の進歩的なスタイルを聞いて胸を高鳴らせた。コープランド自身は本作が「ヨーロッパ風」に過ぎると考えるようになり、以降の作品では意識的にアメリカ的な表現を呼び起こす方法を模索するが、最後には本作が自分の自然な語法を反映したものだと認めることになるのであった[2]。 出典

外部リンク |