|

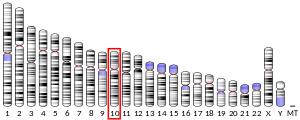

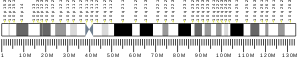

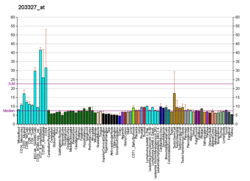

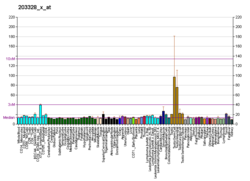

インスリン分解酵素インスリン分解酵素(インスリンぶんかいこうそ、英: insulin degrading enzyme、略称: IDE)は、ヒトではIDE遺伝子にコードされる酵素である[4]。 IDEはinsulysin、insulin proteaseという別名でも知らる。M16メタロプロテアーゼファミリーに属する亜鉛結合プロテアーゼであり、配列の面では大きく異なる、複数の短いペプチドを切断することが知られている。このファミリーの他のメンバーには、ミトコンドリアプロセシングペプチダーゼ[5]やpresequence protease[6]が含まれる。 構造遺伝子ヒトのIDE遺伝子は28個のエクソンから構成され、バンド10q23-q25に位置している[4]。 タンパク質選択的スプライシングによって、ヒトのIDEには2つのアイソフォームが生じる。アイソフォーム1は約118 kDa、1019アミノ酸からなるのに対し、アイソフォーム2は約54.2 kDa、464アミノ酸からなる(1番から555番のアミノ酸を欠いている)[7]。予測されるpIは、アイソフォーム1は6.16、アイソフォーム2は6.26である[7]。IDEの構造解析[8]からは、プロテアーゼ機構に関する知見が得られている。IDEの構造は以前に決定されていた細菌プロテアーゼピトリライシンの構造と類似しており、N末端とC末端のユニットが亜鉛結合部位を含むタンパク質分解チャンバーを形成している。さらに、IDEは2つのコンフォメーションで存在しているようであり、開いたコンフォメーションでは基質は活性部位にアクセスすることができるが、閉じた状態では活性部位は2つの凹面ドメインによって形成されるチャンバー内に閉じ込められている。開いたコンフォメーションを好むような標的変異導入によって、触媒活性は40倍高くなる。こうした観察に基づき、IDEが開いた状態を選択するようにしてアミロイドβの分解を高め、アミロイドβの凝集を防いで神経喪失を防ぐという方法が、アルツハイマー病の治療アプローチの可能性として提唱されている[8]。 機能IDEはインスリンのB鎖を分解する能力が最初に同定された。この活性の存在自体は60年以上前に発見されたものであるが[9]、B鎖の切断を特異的に担う酵素が同定されたのはより近年になってからである[10]。この発見によって、以前から特性解析がなされていた細菌プロテアーゼであるピトリライシンとIDEとの間に相当なアミノ酸配列類似性がみられることが明らかにされ、共通するタンパク質分解機構の存在が示唆された。IDEは、変性条件下でのゲル電気泳動で110 kDa付近に泳動する。インスリン以外にも、グルカゴン、TGF-α、β-エンドルフィンなどがIDEの基質となることがこれまでに示されている[11]。 臨床的意義アルツハイマー病アルツハイマー病の病因への関与が示唆されているペプチドであるアミロイドβ(Aβ)をIDEが分解することが発見され[12]、IDEには大きな関心が寄せられている。アルツハイマー病の根本原因は不明であるが、観察される主要な神経病理はアミロイド斑の形成と神経原線維変化である。疾患の発症機構の仮説の1つであるアミロイド仮説では、疾患の原因は疎水的なAβペプチドであるとされ、Aβが何らかの機構で四次構造を形成して神経死を引き起こすことが示唆されている。Aβは、β-セクレターゼとγ-セクレターゼによるアミロイド前駆体タンパク質(APP)のプロセシングによって生じる副産物である。このプロセシングの生理的役割は不明であるが、神経系の発生に関与している可能性がある[13]。 IDE、Aβの分解、そしてアルツハイマー病の相関は、in vitro、in vivoでの多数の研究によって示されている。IDE遺伝子の双方のアレルを欠失するよう改変されたマウスではAβの分解が50%減少し、その結果Aβは大脳に蓄積する[14]。家族性アルツハイマー病の研究では、患者でIDEの発現[15]と触媒活性[16]の双方の低下が示されている。このように疾患におけるIDEの役割は明確である一方で、その生理的機能に関しては比較的わずかなことしか知られていない。IDEは細胞質基質、ペルオキシソーム、エンドソーム、プロテアソーム複合体[17]、脳血管内皮細胞表面[18]などいくつかの部位に局在しており、多様な機能を持っている可能性がある。上述したように、IDEが選択的に開いた状態となるようにすることでAβの分解を高め、Aβの凝集を防いで神経喪失を防ぐというアルツハイマー病の治療アプローチの可能性が提唱されている[8]。 細胞外アミロイドβの調節IDEが細胞質基質やペルオキシソームに局在しているという報告[19]からは、このプロテアーゼがどのようにして内在性のAβを分解しているのかという疑問が生じる。いくつかの研究では培養細胞の馴化培地中でインスリン分解活性が検出されており[20][21]、IDEの細胞膜透過性、もしくは透過性の高い細胞からIDEが放出されている可能性が示唆される。また、細胞外培地にIDEが存在することが抗IDE抗体を用いて明らかにされており、カラムクロマトグラフィーを用いてAβ分解活性の定量も行われている[22]。馴化培地中のIDEの存在とAβ分解活性の相関から、透過性の高い膜が細胞外のIDE活性の原因となっていることが確認されている。一方で他の報告では、エクソソームを介してIDEが放出されていることが示唆されている[23]。 Aβのオリゴマー化における役割IDEをめぐってAβと競合するインスリンによって、合成Aβのオリゴマー化が完全に阻害されることが観察されている[22]。このことは、IDEの活性によっていくつかのAβ断片が連結されうることを示唆している。IDEによって産生されたAβ断片がAβペプチドのオリゴマー化を促進するか、もしくはこの断片自体がオリゴマー化するという仮説が立てられている。また、IDEによるAβの分解とオリゴマー化は未解明の独立した作用によって媒介されている可能性もある。 機構IDEの酵素反応機構の理解はいまだ不十分である。提唱されている機構の1つ[24]では、第一段階として亜鉛に結合した水酸基が基質の炭素に求核攻撃を行うことで、遷移状態TS1を経て中間体INT1が形成される。その結果Zn2+−OH結合は切断され、水酸基は基質のカルボニル炭素へ完全に転移する。続く遷移状態TS2では、Glu111残基は回転して基質のアミド窒素、そして炭素に結合した−OH基との間で2つの水素結合を形成し、水素原子の受容体かつ供与体として振る舞う。2番目の結合が形成されることで、INT1で破壊されたZn2+−OHの再形成に有利な状態となる。そして遷移状態TS3でGlu111のプロトンが基質のアミド窒素へ転移されてペプチドのN—C結合が開裂し、反応産物が形成される。求核付加反応とペプチドアミド窒素のプロトン化は非常に迅速な過程であり、一段階で生じると考えられている[24]。この過程の律速段階は求核付加反応であり、それ以降の触媒は大きな障壁なく進行する[25][26]。 モデル生物IDEの機能の研究にはモデル生物が利用されている。疾患の動物モデルを作製して関心のある科学者に頒布するハイスループット突然変異体作製プロジェクト国際ノックアウトマウスコンソーシアムの一環として、Idetm1a(EUCOMM)Wtsi[27][28]と呼ばれるコンディショナルノックアウトマウスが作製されている[29][30][31]。 オスとメスのマウスに対して規格化された表現型スクリーニングが行われ、遺伝子欠失の影響が調査されている[32][33]。変異体マウスには23種類の試験が行われ、2つの重大な異常が観察されている。ホモ接合型変異体マウスでは飲水行動の異常がみられ、オスではNK細胞数の増加が観察された[32]。 出典

外部リンク

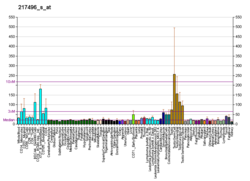

|