|

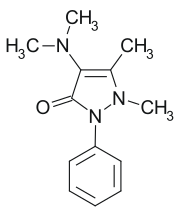

アミノピリン

アミノピリン(Aminopyrine)は鎮痛、抗炎症、解熱作用を有するピラゾロン誘導体の一つである。 13Cで標識されたアミノピリンを用いた呼気検査は肝機能試験におけるシトクロムP450代謝活性の非観血的方法として利用される。別名として アミノフェナゾン(Aminophenazone)[1] 、アミドピリン(Amidopyrine)[2] などとも呼ばれる。 性状無色または白色の結晶で、においはない。クロロホルム、エタノール、エーテルおよび水に溶ける。水溶液は微アルカリ性。融点は107-109℃[2]。 歴史1884年、ルートヴィヒ・クノール(Ludwig Knorr)がアンチピリンと塩酸、亜硝酸ナトリウムを作用させて4-ニトロソアンチピリンを作り、さらに4-アミノアンチピリンを作った。1896年-1897年、エアランゲン大学のヴィルヘルム・フィレーネ (Wilhelm Filehne) がこの4-アミノアンチピリンをN-メチル化合物としてアミノピリンを創製し、ヘキスト社が発売した[2][3]。解熱・鎮痛薬として19世紀後半から20世紀前半に広く用いられたが、副作用の問題から現在はほとんど用いられていない[4]。詳しくは後述。 薬効薬理作用アミノピリンは、アンチピリン同様に解熱効果があり、効力はアンチピリンの約3倍[2]。鎮痛作用は、アンチピリンやイソプロピルアンチピリンより強い。また、消炎作用を有する。しかし、副作用の懸念から、治療目的の経口薬としては現在は用いられない[4]。 過去の効能日本において製造販売されていた当時の適用は、一般の熱性疾患、結核性熱、インフルエンザ、感冒などの解熱、頭痛、歯痛、神経痛、月経痛、関節リウマチなどの鎮痛であった[2]。 副作用1922年、シュルツ(Schulz)により重篤なアレギーナ様扁桃炎を伴う特異的な頸部疾患が発症し、その成因が無顆粒球症によることが報告され[5]、その後、アミノピリンによる血球減少は多くの追試がなされて因果関係が認められながらも広く一般に使用された[6]。無顆粒球症の発生率は、欧米人で1%以下、日本人ではさらに稀であるが、発生した場合の死亡率は20-50%である[4]。 日本においては、アミノピリンとスルピリンが配合された一般用のアンプル入りかぜ薬の使用による重篤なショックで、1959年から1965年までの間に合計38名の死亡例が発生し(アンプル入りかぜ薬事件)、厚生省より製薬企業に対し製品の回収が要請された[7]。 また、大量投与すると中枢興奮作用がみられ、痙攣を引き起こすことがある[8]。 さらに、アミノピリンが消化管内でニトロソ化反応を起こし発癌につながる可能性が指摘され、使用禁止となる国々が増え、日本においても1977年経口での使用が禁止され[9]、1979年には日本薬局方からも削除された[10]。このため、2008年現在では注射剤が一部の動物用医薬品としてのみ用いられている[11]。 薬物動態学代謝・排泄 体内でグルクロン酸抱合され、または尿素と結合し、ルバゾン酸(Rubazonic acid)または Antipylurea となって尿中に排泄される。このために尿が赤色を呈する[2]。 薬物相互作用三環系抗うつ薬の血漿アルブミンとの結合を競合的に阻害する[12]。 出典

|

||||||||||||||||||||||||||||