|

Tyrocinium chymicum

Tyrocinium chymicum est constitué d'une série de cours de chimie publiée en latin par Jean Béguin en 1610[1]. En ce début du XVIIe siècle, l'apothicaire Jean Béguin, protégé du roi Henri IV, donna les premiers cours de ce qu'il appela « chimie » mais était en fait, un état intermédiaire entre l'alchimie et ce qui allait devenir la science chimique. Sous l'impulsion donnée par le médecin germanophone Paracelse, la partie de l'alchimie non orientée vers la recherche de la pierre philosophale était en train de se transformer en science chimique autonome. À cette époque, les termes d'alchimie et de chimie étaient interchangeables, aussi Didier Kahn[2] a proposé de désigner la doctrine de cet entre-deux par le terme d'« (al)chimie ». Les cours de Béguin furent fréquentés par la noblesse de robe et d'épée et même par des médecins, tous attirés par la nouveauté de l'entreprise[2]. Il y eut en 1610 une édition pirate. Jean Béguin décida d'y remédier en publiant une version correcte de ses cours sous le titre de Tyrocinium chymicium à savoir « L'apprentissage de la chimie ». En 1615, parait une traduction en français sous le titre de Les Elemens de chymie. Cet ouvrage connut d'innombrables rééditions, une cinquantaine d'éditions en tout, en latin et en français entre 1610 et 1690[3], avec d'importantes augmentations qui ne sont pas toutes de la main de Béguin. Son œuvre continua à se développer après sa mort (en 1620), passant de 70 pages pour la première édition latine à 290 pages pour la première édition française et à plus de 500 pages pour la dernière, par ajout de nouvelles recettes[4]. Il est écrit dans une langue claire, sans aucune obscurité, ce qui était rare à l'époque pour les ouvrages d'(al)chimie. Il marqua l'essor d'un genre littéraire nouveau, dit « des cours de chimie ». Il sera suivi en France, par les cours de W. Davidson en 1635, d'Étienne de Clave en 1646, Arnaud en 1656, de Barlet en 1657, de Nicaise Le Febvre en 1660, Christophe Glaser en 1663, Jacques Thibaut le Lorrain en 1667, Malbec de Tressel en 1671, jusqu'au célèbre Cours de chymie de Nicolas Lemery publié en 1675. Malgré ces nouveaux ouvrages, celui de Béguin demeura le guide classique du praticien[5]. Contexte historiqueEn ce début du XVIIe siècle, la « chimie » n'avait pas encore complètement rompu ses liens avec l'alchimie et la médecine thérapeutique. Car c'est en ce siècle que va s’opérer un double mouvement consistant d'une part en la séparation irrévocable entre la chimie et l'alchimie, et d'autre part, l'infléchissement de la médecine, jusque-là fidèle à la tradition galéniste, vers une médecine de plus en plus chimique et expérimentale. Ce n'est qu'à partir de 1660 que la chimie se séparera ouvertement de l'alchimie transmutatoire[2]. Par contre l'émancipation de la médecine de l'orthodoxie hippocrato-galénique se fera beaucoup plus progressivement, ponctuée par l'impulsion spectaculaire donnée par le médecin (al)chimiste suisse Paracelse (1493-1541). Jean Béguin est un apothicaire lorrain, formé à l'école de médecine de Paris, le fief des partisans d'une médecine fidèle à la tradition galéniste. La fin du XVIe siècle avait été marquée par de vifs affrontements entre partisans et adversaires de la médecine paracelsienne, souvent représentés respectivement par des représentants de la faculté de médecine de Paris et par ceux de Montpellier. Au-delà des polémiques, une réflexion de fond se développa, donnant l'occasion aux médecins gascon Joseph du Chesne et saxon Libavius, de tenter une conciliation des deux camps. Jean Béguin se place dans la filiation de ces tentatives de faire bénéficier la médecine orthodoxe galéniste des nouvelles médications (al)chimiques. Au Moyen Âge, l'alchimie pouvait être évoquée dans certains commentaires d'Aristote, mais son enseignement n'avait jamais été intégré au savoir universitaire[2]. Les premiers cours d'(al)chimie furent donnés vers 1604 à Paris, dans l'école de pharmacie fondée par Jean Béguin avec l'aide de Jean Ribit, médecin du roi Henri IV[3]. Ce travail s'appuyait sur ses expériences de laboratoire. Il marqua l'évolution de la doctrine spagyrique de Paracelse, très imprégnée d'hermétisme, vers une discipline chimique, débarrassée de toute considération théologique et métaphysique. Mais il faudra attendre encore quelques années, pour que le premier ouvrage de « chimie », présentée comme une discipline autonome, dédiée à la seule connaissance du monde matériel, paraisse. C'est celui de Guy de La Brosse, De la nature, vertu & utilité des plantes, paru en 1628[2]. Contenu de l'œuvreLe Tyrocinium chymicum est composé de deux livres. Le premier expose les principes chimiques et les opérations chimiques réalisées en laboratoire. Bases théoriquesJean Béguin indique dès l'introduction de Tyrocinium chymicum, que c'est un ouvrage destiné aux médecins afin qu'ils apprennent tous les avantages qu'ils peuvent tirer des remèdes chimiques, sur lesquels un préjugé absurde avait jeté le discrédit. Si Jean Béguin défend avec conviction l'efficacité des médicaments chimiques, il ne faut pas en conclure qu'il soit un pur paracelsien pour autant, car prévient-il au contraire « je proteste d'être leur ennemi juré et comme étant nourriçon de l'école de Médecine de Paris, je serais très aisé de leur pouvoir donner la chasse, comme profanes & indignes d'être admis aux mystères de la Chymie » (Préface p.iiij[6]). Il fait partie de ces médecins humanistes, qui après les confrontations virulentes entre galénistes et paracelsiens dans les années 1560-1580, cherchèrent une voie de conciliation. Fidèles à Hippocrate et Galien, ils cherchaient à enrichir la médecine orthodoxe avec quelques apports bien choisis de la médecine de Paracelse. Nombreux étaient ceux qui reconnaissaient l'efficacité de ses remèdes spagyriques (chimiques) extraits de minéraux et métaux, à condition de les utiliser dans des dosages précis. Dès le premier chapitre, Jean Béguin définit la chimie ainsi:

La chimie est donc une technique (un art) de préparation de remèdes. Mais aussitôt, il précise qu'on peut l'appeler aussi bien alchimie, spagyrie ou art hermétique. Parlant de la chimie, il indique:

La chimie est une science expérimentale, clairement séparée de la recherche alchimique du grand œuvre. Elle vise à produire des remèdes efficaces, agréables au goût et moins dangereux. Un même corps peut être analysé sous plusieurs angles, un médecin le considérera du point de vue de ses qualités (froid, chaud, sec, humide) pour reconnaitre ses vertus thérapeutiques et un chimiste, le regardera du point de vue de ses principes, « le mercure, le soufre et le sel,...les principes qui rendent le corps mixte soluble et coagulable » (chap. II p. 28). La chimie de Béguin adopte donc l'idée de Paracelse que toute chose se compose de mercure, soufre et sel, nommés les Trois Principes. Les propriétés des corps peuvent être réduites à des propriétés substantielles portées par les Tria Prima principiels. La chimie de Béguin retient aussi l'idée paracelsienne de proposer des techniques d'analyse des substances, pour en connaitre les vertus et éventuellement les modifier pour les rendre plus efficaces. Les trois Principes, derniers termes de la décomposition naturelle, sont présentés plutôt comme symbole d'une classe de corps, que comme corps toujours et partout semblables[5]. On peut par l'expérience oculaire découvrir ces trois Principes. Si on brule du bois vert, « sortira d'abord une vapeur aqueuse qui ne se peut enflammer » mais qui se condense en eau et qui représente le Mercure. « Après sort une autre vapeur oléagineuse et facilement inflammable, laquelle retenue se change en huile et s'appelle le Soufre » (chap. II, p. 38). Enfin reste les cendres, d'où on peut extraire un Sel. Toutefois, une des difficultés rencontrées est que le mercure, le soufre et le sel, obtenus en résolvant un mixte en ses principes, ne sont jamais purs, car « le Mercure contient une substance sulfurée et une saline. Le Soufre une substance saline et mercurielle & le Sel une substance sulfurée et mercurielle » (chap. II, p. 40). Il faut remarquer aussi que la résolution spagyrique conduit éventuellement à d'autres corps, comme le « phlegme insipide et sans odeur qui a seulement vertu d'humecter » et la tête morte qui n'a que la vertu desséchante[n 1]. Ils ne peuvent être considérés comme des Principes car ils ne possèdent aucune propriétés actives. Béguin use de toute son habileté rhétorique pour convaincre les médecins galénistes que ses propositions sont compatibles avec les grands principes d'Aristote et Galien. Il développe soigneusement une batterie d'arguments rationnels pour apaiser les craintes des médecins orthodoxes. L'exposé clair et précis, tranche franchement avec les mystères, les obscurités volontaires des textes alchimiques. Le ton toujours très posé, très respectueux, tranche vivement avec le ton injurieux, colérique, voire désobligeant de Paracelse. La discussion est bien circonscrite au domaine de la chimie, sans jamais mêler des arguments théologiques. Enfin, quand il introduit un nouvel objet, il en donne une définition soigneuse. Opérations chimiquesUne fois posés ces principes théoriques, Béguin passe en revue dans les chapitres suivants du livre premier, les opérations chimiques et les instruments utilisés. Les expériences très simples se réduisaient à des calcinations, des distillations, dissolutions et des coagulations. La « calcination est une réduction du mixte en chaux » (chap. III, p. 41). Étant entendu que par chaux, « les Chymiques [chimistes] entendent toute poudre très subtile, faite par dissipation de l'humidité [...] Et quand la poudre ou chaux est rendue impalpable, comme farine très subtile, ils l'appellent Alcool, duquel mot ils se servent aussi pour exprimer l'esprit de vin très subtil et plusieurs fois rectifié, lequel ils nomment Alcool de vin » (chap. III, p. 41, c'est nous qui soulignons en gras). Voici donc donné (une des premières fois en français) l'usage du mot « alcool » dans le sens eau-de-vie qui fut donné pour la première fois par Paracelse (dans Von Offenen Schaden[7], en allemand donc). Avant cette nouvelle acception, le terme signifiait « poudre très fine, sorte de collyre »[8] (Ambroise Paré) c'est-à-dire le khôl, par un emprunt à l'arabe كُحْل [kuḥl]. La nouvelle acception d'eau-de-vie reviendra dans les dictionnaires arabes sous la forme كُحول [kuḥūl]. La distillation est une technique de séparation des substances d'un mélange liquide, remontant aux alchimistes gréco-égyptiens du IIIe siècle, comme Zosime de Panopolis. Perdues durant le haut Moyen Âge, ces procédures techniques revinrent en Europe occidentale à partir du XIIe siècle, via les médecins alchimistes arabes. Après l'invention de l'imprimerie, le XVIe siècle est marqué par une floraison de traités de distillation, publiés principalement par des apothicaires et des médecins comme Hieronymus Brunschwig, Philipp Ulsted et Jean Liébault ou des érudits comme Conrad Gesner et Della Porta. Aux XVe – XVIe siècles, le terme de « distillation » avait un sens beaucoup plus large qu'actuellement (voir Le Petit Livre de la Distillation de Brunschwig). Il incluait outre l'acception actuelle, les procédés de « filtration » et de « circulation », qui étaient interprétés comme des procédures de purification (souvent accompagnée d'une stillatio « action de tomber goutte à goutte »). En ce début du XVIIe siècle, la définition s'est un peu resserrée:

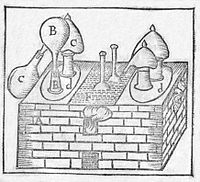

B: vaisseau à putréfier et circuler C: Distillation droite par ascension, pour distiller l'esprit de vin (la cucurbite, non visible, est au bain marie dans la cuvette d) F: au centre, le cendrier sur lequel on peut faire seicher l'opium & le safran, quand on veut tirer l'extrait, évaporer & cuire  Suivant les instruments utilisés, Béguin distingue les diverses manières de « séparer le pur de l'impur »:

La première technique par élévation consiste à chauffer la substance à distiller dans une cucurbite de verre. Les vapeurs qui s'élèvent, se condensent lorsqu'elles atteignent le chapiteau (appelé alambic) plus froid et s'évacuent gouttes à gouttes par le canal (bec ou serpentin) dans un récipient de réception (voir figure ci-contre, vaisseaux C). Béguin remarque que le procédé est plus efficace, si on refroidit l'alambic de cuivre ou le serpentin avec de l'eau froide. La distillation droite par descente « qui se fait par descente des vapeurs en bas est fort peu utilisée aux laboratoires des Chymiques, si ce n'est pour distiller les huiles de certains bois qui ne s'élèvent point en haut par la force de la chaleur » (chap. IV, p. 50). La distillation oblique s'obtient en faisant « sortir les esprits par le côté du vaisseau & icelle est principalement en usage aux distillation des minéraux, [...] ou des gommes » (chap. IV, p. 50). Elle se fait en chauffant une cornue ou retorte, dans laquelle on a disposé la substance à distiller. Les esprits sont récupérés dans un récipient plus ou moins grand, adapté étroitement au col de la retorte. La rectification consiste à redistiller le produit d'une première distillation. On vide les résidus du fond de la cucurbite, avant d'y mettre les distillats et de les redistiller. On peut réitérer plusieurs fois le procédé, pour augmenter les vertus médicinales du distillat. La cohobation consiste en une redistillation du distillat (de la première distillation) que l'on verse sur les résidus (les fèces) restant dans la cucurbite à la fin de la première distillation. D'autres procédés de séparation comme la filtration, la défaillance, la digestion, la macération, la putréfaction ou la circulation, sont classés parmi les extractions alors que Brunschwig les regroupait encore parmi les distillations. Produits de distillationJean Béguin présente dans le livre second, les procédés de distillation spécifiques à divers « fleurs, herbes, racines, écorces, semences et bois ». Conformément à l'usage, il emploie le terme d'« eau » pour désigner le distillat. Il rapporte dans cette partie de son ouvrage, des travaux pratiques de laboratoire et présente quelques découvertes comme l'acétone et l'écriture de la première équation chimique. Dans cette partie de son ouvrage, il rend plus compréhensibles les remèdes du célèbre médecin paracelsien Joseph du Chesne (du Traicté familier de l'exacte préparation spagyrique des médicaments, 1576) et d'autres grands médecins[2]. Il commence par donner les techniques de préparation de l'eau de rose, de chicorée, de fenouil, de cannelle, les eaux acides de chêne, de genévrier, de gaïac, et de buis. Un chapitre est consacré à la préparation des eaux fortes (aqua fortis), appelées aussi eaux caustiques, séparatoires, régales. La préparation de l'eau-forte se fait à partir de salpêtre et de vitriol et devait donner de l'acide nitrique[9]. Ces eaux fortes étaient capables de dissoudre l'argent et de laisser l'or intact. Elles furent très utilisées par les monnayeurs. Les produits de la distillation qui « participent en partie de l'eau et en partie du feu », sont appelés esprits. Ce terme remonte à l'alchimiste gréco-égyptien Zosime de Panapolis qui pensait que toute substance est composée de deux parties : un corps (soma σωμα) non volatil et un esprit (pneuma πνευμα, en grec, spiritus en latin) volatil[10]. Le feu (de la distillation) servait à séparer le corps de l'esprit. Jean Béguin donne les procédés de préparation de l'esprit de vin (eau-de-vie), de l'esprit de tartre, de térébenthine, de soufre, de vitriol, de sel commun, de nitre, d'esprit ardent de Saturne. Il précise ensuite les usages thérapeutiques de chaque produit, sauf pour l'esprit de vin (dont l'usage de boisson récréative n'était d'ailleurs pas encore connu). La préparation de l'énigmatique Esprit ardant de Saturne, peut se résumer ainsi:

Cette préparation s'obtient à partir de minium (oxyde de plomb) et de vinaigre, qui par "digestion" donne des cristaux d'acétate de plomb qui sont ensuite distillés. On obtient finalement une substance volatile que l'on sait maintenant être de l'acétone[11]. C'est un produit inflammable ce qui explique la qualification d'esprit ardent de la substance. Le qualificatif de Saturne vient du plomb qui à la Renaissance est associé à Saturne (par une correspondance astrologique). Béguin traite ensuite des « huiles » dans le sens d'huiles essentielles. Ce dernier terme n'existait pas encore à l'époque, mais il fait correctement la différence entre ce qu'on appelle actuellement lipide (comme l'huile d'olive) et terpénoïdes (ou huiles essentielles tirées par exemple des plantes aromatiques d'aspect huileux). Béguin traite encore des teintures liquides, des baumes, de la calcination de diverses substances (sel commun, salpêtre, antimoine, etc.).  La calcination d'antimoine donnant la poudre émétique ou Mercure de vie (p. 215) est présentée sous forme d'un diagramme qui est considéré comme l'écriture de la première équation chimique. Béguin distille dans une cornue de l'antimoine pulvérisé et du mercure sublimé, jusqu'à la sortie d'une liqueur rouge. La poudre précipitée est lavée avec de l'eau cordiale. Il donne ensuite des explications détaillée sur la double décomposition qui se passe et résume sa pensée sous forme du diagramme ci-contre. « Je conclus donc par ces expériences infaillibles que la poudre émétique n'est autre chose que le regule d'Antimoine calciné, par l'esprit vitriolique qui est dans le sublimé » (p. 224) Le régule d'antimoine est la partie la plus pure du minerai d'antimoine, c'est-à-dire l'antimoine métallique. L'ouvrage se termine par le Livre III, beaucoup plus court que les deux premiers et portant sur les quintessences. Cette notion très ancienne remonte à l'ouvrage De consideratione quintae essentiae du franciscain du XIVe siècle, Jean de Roquetaillade (Rupescissa). Elle connut un succès constant et fut utilisée par Paracelse qui la différenciait du magistère. Jean Béguin la définit ainsi:

La quintessence de vin se prépare en distillant un bon vin au bain-marie et en le rectifiant quatre fois et en séparant le flegme à chaque fois. « Et après cela distille le encore 7 fois, de sorte que de 40 mesures de vin, tu en retires seulement une très spirituelle » (p. 387). Béguin avait connaissance des travaux de distillation de l'écrivain napolitain Giambattista della Porta (1535-1615) et reconnait que « Je ne peux toutefois assez émerveiller icy, de ce que l'esprit de vin de France & d'Allemagne circulé, n'acquiert point cette admirable odeur, laquelle Baptiste Porte attribue au vin Napolitain » et trouve des arguments d'expérience pour douter du jugement de Della Porta. « D'où appert que Porta a tiré sa quintessence, des écrits de Raymond Lulle & de Rupescissa mal entendus, plustost que de ses fournraux » (p. 392). Notes

Références

|

|||||||||||||||||||||||||||||