|

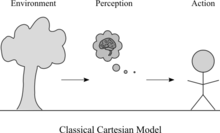

身体化された認知身体化された認知(しんたいかされたにんち、英: Embodied cognition)とは、人間であろうとなかろうと、認知の多くの特徴は、生物の身体全体の側面によって形作られるという理論である[1]。 解説認知の特徴には、高レベルの心的構成要素(概念やカテゴリーなど)や、様々な認知課題(推論や判断など)のパフォーマンスが含まれる。身体的側面には、運動システム、知覚システム、環境との身体的相互作用(状況性)、および生物の脳と身体の機能構造を構築する世界についての仮定が含まれる。 具現化された心のテーゼは、認知主義、計算主義、デカルト的二元論などの他の理論に挑戦している。この理論は、拡張された心(extended mind)、状況認知(substated cognition)、行為主義(enactivism)と密接に関連している。現代版は、心理学、言語学、認知科学、力学的システム、人工知能、ロボット工学、動物の認知、植物の認知、神経生物学における最新の研究から引き出された洞察に依存している。 理論 身体化された認知のテーゼの支持者は、認知の形成において、また、エージェントの心と認知能力の理解において、身体が果たす積極的で重要な役割を強調する。哲学において、身体化された認知は、エージェントの認知が、世界の単なる(生得的な)抽象的表象の産物であるよりもむしろ、脳そのものを超えたエージェントの身体の側面に強く影響されることを支持する。認知の身体化モデルは、すべての心的現象は非物理的であり、したがって身体に影響されないとする、身体化されないデカルト的モデルに反対するものである。この対立によって、身体化テーゼは、エージェントの身体的経験をあらゆる認知の説明に再び導入することを意図している。これはかなり広範なテーゼであり、身体性の弱い変種と強い変種の両方を包含している。認知科学と人間の経験を調和させる試みとして、認知への能動的アプローチは「身体化」を次のように定義している: 「第一に、認知は、様々な感覚運動能力を持つ身体を持つことから生まれる様々な経験に依存しているということ、第二に、これらの個々の感覚運動能力は、それ自体、より包括的な生物学的、心理学的、文化的文脈に組み込まれているということである。」 (The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience』フランシスコ・J・ヴァレラ、エヴァン・トンプソン、エレノア・ロッシュ著、172-173ページ。)  身体化された認知を理解するためのもう一つのアプローチは、身体化テーゼのより狭い特徴付けから来る。以下のような狭義の身体論は、身体以外の外的要因への妥協を避け、身体化された認知、拡張された認知、位置づけられた認知を区別することを可能にする。したがって、具現化テーゼは次のように規定することができる: 認知の多くの特徴は、エージェントの肉体の特徴に深く依存しているという点で、身体化されている。 - RA Wilson and L Foglia, Embodied Cognition in the Stanford Encyclopedia of Philosophy. 本論文は、知覚、注意、記憶、推論など、認知のさまざまな特徴を形成する上で、エージェントの身体が重要な役割を果たすという核心的な考えを指摘している。同様に、これらの認知の特徴は、エージェントがどのような身体を持っているかに依存する。この論文は、エナクティブな定義に含まれる「より包括的な生物学的、心理学的、文化的文脈」のいくつかの側面についての直接的な言及を省略し、身体化された認知、拡張された認知、位置づけられた認知を分離することを可能にしている。 このように、認知を身体の影響を受ける活動として捉え直すことは、重要な意味を持つ。例えば、現代のほとんどの認知神経科学が受け継いできた認知の見方は、本質的に内在主義的である。エージェントの行動は、周囲の環境の(正確な)表象を維持する能力とともに、「世界モデルを維持し、計画を考案できる強力な脳」の産物であると考えられていた。この観点から、認知は孤立した脳が行うものと考えられていた。これとは対照的に、認知プロセスにおいて身体が果たす役割を受け入れることで、認知をより包括的にとらえることができるようになる。神経科学におけるこのような視点の転換は、実世界のシナリオで成功する行動には、エージェントの複数の感覚運動能力と認知能力(感情も含む)の統合が必要であることを示唆している。このように、認知は脳だけでなく、エージェントと環境から提供されるアフォーダンスの関係性の中に現れるのである。 2002年、具現化論が認知に何をもたらすかを要約する肯定的な特徴づけのコレクションが提供された。マーガレット・ウィルソン(Margaret Wilson)は、身体化された認知の一般的な見通しについて、「複数の観察の興味深い共変化を示し、多くの異なる主張を収容している」と論じている:(1)認知は位置づけられる、(2)認知は時間に圧迫される、(3)我々は認知作業を環境にオフロードする、(4)環境は認知システムの一部である、(5)認知は行動のためにある、(6)オフラインの認知は身体ベースである。ウィルソンによれば、最初の3つの主張と5番目の主張は少なくとも部分的には正しいようであるが、4番目の主張は、システムの要素に影響を与えるすべてのものが必ずしもシステムの一部とはみなされないという点で深い問題がある。第6の主張は、具現化された認知に関する文献の中では最も注目されていないが、以前は非常に抽象的であると考えられていた人間の認知能力が、現在ではその説明のために具現化されたアプローチに傾いているように見えることを示すものであり、6つの主張の中で最も重要なものかもしれない。ウィルソンはまた、感覚と運動技能(あるいは感覚運動機能)の両方を組み合わせた、少なくとも5つの主要な(抽象的な)カテゴリーについて述べている。最初の3つは作業記憶、エピソード記憶、暗黙記憶であり、4つ目は心的イメージ、そして最後に5つ目は推論と問題解決に関するものである。 歴史 身体化された認知の理論は、それが構成する多面的な側面とともに、17世紀にルネ・デカルトによって提唱された身体化されない心の理論の繁栄に対する知的懐疑の差し迫った結果とみなすことができる。デカルトの二元論によれば、心は身体とはまったく別物であり、身体やそのプロセスを参照することなく説明し理解することができる。 つまり、身体は世界とその対象に関する能動的な意味の集合体であるため、経験の第一条件なのである。身体はまた、人が世界を経験するための一人称の視点(視点)を提供し、存在の複数の可能性を開く。 現象学的な考え方を理解することで、心と身体と世界の関係に対する現象学の思索的だが体系的な考察が、身体化された認知を構成する核となる考え方の成長と発展に及ぼした影響を見逃さないようにすることができる。現象学の観点からは、「すべての認知は、身体化され、相互作用的であり、動的に変化する環境に組み込まれている」。これらは、フランシスコ・ヴァレラ(Francisco Varela)、エレオノール・ロッシュ(Eleonor Rosch)、エヴァン・トンプソン(Evan Thompson)のような具現化された認知の支持者が、後に修正し、認知の科学的研究において、エンアクション(enaction)の名の下に再導入しようとする一連の信念を構成する。エナクティヴィズムは、生物学、精神分析、仏教、現象学などの分野からアイデアを集めることによって、認知を理解するために生体のバイオダイナミクスを考慮することの重要性を再認識する。このエナクティヴなアプローチによれば、生物は相互に決定しあう環境との知覚-行為関係を通じて知識を得たり、認知能力を発達させたりする。 個人の能動的な知覚-行為と周囲との相互作用の産物としての(質的な)経験というこの基本的な考え方は、ジョン・デューイの『経験としての芸術』(Art As Experience)のような作品に見られるアメリカの文脈主義やプラグマティストの伝統にも通じるものである。デューイにとって経験とは、生物学的かつ有機的な自己(受肉した身体)と世界との連続的かつ相互作用の副産物であり、人々の個人的な生活に影響を与えるものである。これらの生きた(身体的な)経験は、その上に築かれる基礎となるべきである。 J.J.ギブソン(1904-1979)は生態心理学に関する理論を展開したが、それは当時、理論と実践の両面で心理学に浸透していた、心を情報処理として理解する計算論的な考え方と完全に矛盾するものであった。ギブソンは特に、同時代の人々が知覚の本質を理解する方法に反対した。例えば、計算論的な視点は、知覚対象を信頼できない情報源とみなし、それに基づいて心が何らかの推論を行わなければならないと考える。ギブソンは、知覚のプロセスを、動いているエージェントとそのエージェントと特定の環境との関係の産物として捉えている。同様に、Varelaとその同僚は、認知も環境もあらかじめ与えられたものではなく、エージェントの感覚運動と構造的に結合した活動の歴史によって実現される、あるいはもたらされるものであると論じている。 コネクショニズムはまた、ある種の非記号的な計算過程が起こる可能性を認めながらも、計算論者のコミットメントに対する批判を打ち出した。コネクショニズムのテーゼによれば、生物学的現象としての認知は、人工ニューラルネットワーク(ANN)の相互作用とダイナミクスを通じて説明・理解することができる。コネクショニストの神経回路網が計算を行う入力と出力に残る抽象化の痕跡を考えると、コネクショニズムは計算主義からそれほど離れておらず、知覚と行動の間に関与する詳細を扱うという挑戦と、より高いレベルの認知を説明するという挑戦の両方に対処できないと言われている。同様に、コネクショニズムの認知に関する考え方は、単一ニューロンの行動と相互作用に生物学的に触発されたものであるが、一般に具現化のテーゼ、特に知覚と行動の相互作用との関連は、明確に輪郭が描かれているわけでも、単純なものでもない。 2000年初頭までに、オレーガン(O'Regan, J. K.)とノエ(Noë, A.)は、皮質マップが脳内に存在し、その活性化パターンが知覚経験を生じさせるものの、それだけでは経験の主観的特徴を完全に説明することはできないと主張し、計算論的思考に対する経験的証拠を提示した。つまり、内部表象がどのようにして意識的知覚を生み出すのかが不明なのである。この曖昧さを踏まえて、O'Regan, J. K. とNöe, A.は、行為者が世界で行動することによって変化する感覚の特徴を理解する試みとして、後に「感覚運動偶発性」(sensorimotor contingencies: SMC)として知られるようになるものを提唱した。SMC理論によれば 20世紀後半以来、身体が認知に果たす重要な役割を認識し、身体化された認知理論は(増え続ける)人気を得ており、様々な研究分野で複数の論文の主題となり、ShapiroとSpauldingが「身体化された変身」と呼ぶアプローチの主流となっている。このように身体化テーゼが広く受け入れられた結果、認知の4E特徴(身体化された認知、埋め込まれた認知、演じられた認知、拡張された認知)が出現した。4Eの下では、認知はもはや、単一の生物に、あるいは単一生物によってインスタンス化されるとは考えられていない: 認知は、脳、身体、そして物理的環境と社会的環境の両方とのダイナミックな相互作用によって形成され、構造化されると仮定している。  範囲

脚注

参考文献

|