|

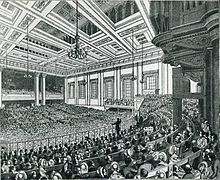

反穀物法同盟反穀物法同盟(はんこくもつほうどうめい、Anti-Corn Law League、反穀物法連盟[注釈 1]とも)は穀物法の撤廃を目指し1839年にイギリス・マンチェスターで結成された団体。1846年にピール政権下で穀物法が廃止されると同時に解散するが、数十万ポンドにのぼる豊富な資金力を用いて法撤廃への世論を醸成したことから、「イギリス史上最大の圧力団体」[1]と目される。なお、本項では前身の反穀物法協会(Anti-Corn Law Association)も併せて取り上げる。 来歴

反穀物法協会1815年、地主階級及び国内産穀物の保護を目的に穀物法が制定されるが、同法は穀物輸入を国内価格が一定水準を超えた時(例えば小麦については1クウォーター当たり80シリング)のみ認可するというものであった。だが、これにより穀物価格は高値が続き、1830年代に入ると折からの不作がこれに追い打ちを掛ける事態となった。 食費高騰の影響を最も受けたのは、当時産業革命の進展で増大しつつあったイングランド北部の工業労働者と産業資本家である。労働者は従前の劣悪な労働環境に物価高騰が相俟って生活苦に喘ぎ、一方の資本家側も労賃の上昇が製品価格の高騰をも招いたことから、インフレスパイラルを食い止める必要があった。かかる事情を背景として、産業資本家を中心に重商主義色濃い穀物法を撤廃し、自由貿易を推進する動きが高まったのである。 こうした中、1838年9月に綿工業の一大中心地であったマンチェスターで、商工業者や銀行家ら中産階級の厚い支持を受け反穀物法協会が結成される。地主階級と資本家階級との間の「階級闘争」はマンチェスターに留まらず、国内の工業都市においても次第に支持を広げ、翌年には全国的組織として反穀物法同盟へと発展する。 反穀物法同盟 同盟は穀物法について、国内のパン価格を高騰させることで賃金コストが増大しイギリス工業の国際競争力を失わせ、また穀物輸入の制限で大陸諸国の購買力を弱め、イギリス工業製品の市場を狭隘化させている[2]として批判、同法の撤廃を合法的手段を通じて実行する動きが国内の各階層を巻き込みながら本格化する。 例えば、1832年の選挙法改正で定められた有権者登録制度を用いて、各地の選挙区で自派の有権者を増やす工作を行った。一方1840年代前半に庶民院議員に当選したコブデン・ブライトらは、新聞やパンフレットを発行しマンチェスター学派の哲学を展開しては、地主支配体制の打破を広範な国民に対して呼び掛け、議会にも再三再四に渡る請願を行った。 イギリス政界もこうした広範な声を受け、保守党のピール内閣が1842年に穀物の輸入制限をスライディング・スケール方式(穀価に応じて高率関税を増減)に切り替え、野党の自由党も穀物法廃止の方針を打ち出した。1845年に発生したアイルランド飢饉も相俟って、翌年地主貴族が多数を占めていた[注釈 2]議会の強硬な反対を押し切り、野党自由党の支持の下穀物法は廃止された。 法撤廃に際しては、保守党内でも法廃止を掲げるピール派と、保護主義の観点から撤廃反対を主張するディズレーリ派とに分裂するなど国内を二分する議論が展開されたが、これにより自由貿易体制が確立し、商工業を担う中流階級の政治的発言力が高まった。なお、保守党はその後、スタンリ卿(後のダービー伯)を中心に保護主義の党として再出発を図るものの、以後30年にわたり議会内で少数派に甘んじることとなる。 脚注注釈出典関連項目外部リンク |

||||||||