|

冀察政務委員会

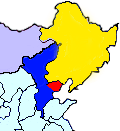

冀察政務委員会(きさつせいむいいんかい)は1935年12月18日に中華民国北部に成立した地方政権。日中戦争前、中国華北にあった日中間の緩衝政権である。1937年8月20日に解散した[1]。 概要中華民国で1935年(民国24年、昭和10年)12月18日に国民政府により設置された機関であり、宋哲元を委員長に任命し、河北省、チャハル(察哈爾)省を統治させた[2]。 1935年12月19日付の東京朝日新聞によると、中国北部で発生した住民による自治運動の高まりとそれに対する国民政府の対立の中で「民意尊重と友好国との親睦」を掲げていたことが記されており[3]、「河北省の自治と防共」、「国民政府からの分離」を目指した[4]。 姫野徳一の『冀察・冀東問題』によれば、民衆自治運動を背景として成立した[5]が、その権限は限られており、自治政権としての性格は弱く[6]、通常は中央政府の意向を受けながら施政を行い、その傾向は特に人事・徴税・外交の各分野に関して顕著だったとしている[6]。 これは蔣介石が関東軍による日本の傀儡化がこれ以上及ぶのを恐れ先手を打ち、表面上は日本が要求している北支自治運動の形式を取りながら、実態は南京政府の制御下にある「日本の傀儡でない自治政府」である[7]。そのため、国民党政府でありながらも日本人軍事顧問が招聘された。宋委員長の指揮下にあった中国第29軍では桜井徳太郎、中島弟四郎、笠井半蔵が軍事顧問を務めており[8]、盧溝橋事件の際には現地解決に努めた。冀東防共自治政府は冀察政務委員会と満州国に挟まった傀儡地方政権である。 河北自治運動1935年10月22日付の東京朝日新聞によれば、1935年10月21日河北で自治運動が発生した[9]。1935年10月23日付の東京朝日新聞では、香河県の有力者・武玉亭を指導者とした彼らは武器を持たず、減税と自治を要求していたことが伝えられている[10]が、これは日本側の華北分離工作に伴う支援を受けていたという見解も存在する[11]。 1935年10月24日付の東京朝日新聞によれば、10月23日には彼らは香河県城を占拠し、「中国国民党打倒」「官吏の罷免」「孫文の建国大綱に基づく地方自治と農民救済を要求する宣言」を発表し、運動は河北省全域に波及する情勢となった[12]。宣言内容では自治を原則とし、土地の公有反対、共産勢力に対する警戒、農村救済、減税、福祉増進を挙げ[13]、同日、河北省各県代表連席会は緊急会議を開催し、各県の民衆が一致して香河民衆を援助する方針を決議したことが伝えられている[13]。 当時の東京朝日新聞によると、この運動の根本原因には国民政府による搾取があったとされ[14]、10月27日には話し合いの末、保安隊により香河県城が接収され、その地域では解決したが[15]、自治を求めて次々と蜂起が続いたことが伝えられている[16]。 高木翔之助の『冀東から中華新政権へ』によれば、河北省首席・商震は国民政府の意向を受け、事態の収拾に当たったが、自治運動が塘沽停戦協定で決められた非武装地帯内で発生したことから武力鎮圧をおこなうことはできず(自治運動を起こした側もこの点を考慮したと見られる)[17]、一方日本軍中央でも中国北部の農民運動に対して中国政府が武力鎮圧することを牽制していた[18]が、 商震の斡旋と日本軍司令官・多田駿中将の和平工作により自治運動は小康状態となったとしている[19]。 国民政府の銀国有令中華民国では継続していた輸入超過のための対外決済とアメリカの銀買入政策に起因する銀の海外流出のために政府系銀行の準備銀が急激に減少した[20]。このような中国の経済危機を憂慮したイギリス政府はリース・ロスを派遣し、日本政府に対し共同で中国の銀を下支えすることで、見返りとして中国は経済安定を、日本は満州国承認を、英国は対中債務の保全を得るという腹案を日本側に提示したが、日本側では「広田対華三原則」の逸脱や、軍部の華北分離工作に対する楽観論もあり、これを拒否した[21]。リース・ロスは南京で日本を切り離した部分の合意を中国政府と取り付け、以下の6つの要点を含んだ、実質的に元をポンドとリンクした管理通貨制度への移行と、銀の国有化、法幣の使用を強制する改革を11月3日公表した[21]。

辛亥革命以来、地方政権により発行された紙幣は暴落あるいは廃棄された歴史を持ち、中国民衆の紙幣に対する信用度は低く、また特に金融知識に疎い農民層における売買取引は従来からほとんどが現銀交易のみであったことから、国民政府の銀国有と紙幣の強制運用の実施は中国北部の農民に極度の不安と恐慌をもたらした[22]。一方、中央銀行を除く全ての銀行も保有している銀の喪失、兌換不能による紙幣価値の下落と通貨不安による物価高騰、中国北部における経済の基本であった農民と都市の経済関係の断絶による経済恐慌の危険から国有化政策に反対した[19]。この銀国有化に伴い、中央政府は地方銀行の銀を上海に移送することを命じたが、日本軍部では華北に政権を樹立しても通貨の発行が不可能になることから反発した[23]、日本側の駐留軍は「現銀南送阻止」を図り、これに成功した[23]。 委員会成立への道宋哲元は自治運動が自身の勢力拡大に有利であり、大義名分もあることを背景に中国北部に新政権を樹立する動きを見せた[24]。この動きに対して国民政府側は馮玉祥の密使を使って独立を指向する勢力の切崩しを図った[25]。宋哲元に協力の姿勢を見せた韓復榘に対しては中央軍を移動させて威嚇を行っている[26]。 中村幸雄によれば、土肥原賢二少将の構想した北支政権の成否は、山西省と綏遠省を支配していた閻錫山の態度次第であったが、閻錫山は態度を決めかね、日本側の提案を受諾しなかった[27]。この時期、南京政府の軍事委員会委員長が蔣介石、閻錫山は副委員長であった[28]。このため日本側は土肥原構想を推進するため、閻錫山の掌握を目的として山西省に特務機関を創設した[27]。 中村隆英によれば、関東軍は11月12日より山海関に戦力を集中させ、中央に「英国の中国経済支配は民衆に害をなし、満洲国に脅威となるので、北支諸省を経済的に分離せしめてこれに対抗する。中国政府の今回の失策に乗じて、華北分離工作を断行するべきだ」との趣旨を打電し、その追認を受けた[29]。このような軍事的背景をもってしても、予定された11月20日までに宋を籠絡できなかったので、殷汝耕にも圧力をかけ、11月23日には冀東防共自治委員会設立を公表させた[29]。 12月9日に北平・天津の学生らによる自治反対の抗日デモが発生した[30](一二・九運動)。中村幸雄によれば、一二・九運動は中国共産党北方局書記であった劉少奇指導によるもので土肥原少将の北支政権樹立工作に対する反撃である上に[27]、この時期には長征にあった毛沢東軍が10月延安に終結すると敗戦部隊であった状態から直ちに劉子丹軍を吸収、編成を改正し、陝北根拠地の建設に取りかかり戦力を回復させるが、一二・九運動はこの軍再建に必要な多くの幹部軍官の充足のために行われた幹部軍官募集の意味での学生の獲得運動という一面もあり、大量の知識分子が獲得され、1936年2月には共産軍による山西侵入作戦が起こされ、その実力を誇示している[31]。 この機に察哈爾、河北の軍権を掌握して中国北部最大の実力者となった宋哲元は徐々に自治を進めて国民政府との衝突を避けようとしたが、中央政府による冀察綏靖公署主任への就任要求は拒絶した[32]。宋哲元が北方自治政権樹立を決意したことに激怒した蔣介石は宋哲元に対し「中央の意思に叛くようなことがあれば断固たる措置を取る」という警告の電報を送った[32]が、宋哲元は中国北部の自治を要求する電報を中央に送り[33]、場合によっては宋哲元、秦徳純、程克、張自忠など要人が総辞職した後に自治政権を樹立する構えを見せた[34]。 中国北部の新政権はあくまで南京政府の支配下に置くという腹案を携えて何応欽が北平に派遣されて交渉が行われた[35]が、宋哲元は一切の官職を辞して天津に退避し、何には北平からの退去勧告を出した[36]。何応欽は南京政府と宋哲元の双方を満足させる妥協案を蕭振瀛と練り上げることで宋哲元との会見を実現させ、合意を得た[37][38]。 1936年(民国25年)8月19日の宋哲元委員長歓迎宴会には、宋哲元と秦徳純、今井武夫、牟田口廉也、河辺正三、松村孝良、川越茂などが出席した[39]。 抗日意識の高まり冀東政権につづいて冀察政務委員会設立の動きが具体化すると、華北分離の危機感が拡がった。まず起ちあがったのは北平の学生たちである。12月9日、酷寒の中を五千人の学生が、「日本帝国主義打倒」「華北自治反対」「全国が武装して華北を守れ」などのスローガンを叫びながらデモ行進した(一二・九運動)。デモ隊の中心は奉天を追われて北平に移転していた東北大学の学生たちであった。事前に学生の行動を察知した宋哲元は、警察、軍隊を大量に動員し、放水、棍棒、大刀、銃剣で阻止し、多数の負傷者・逮捕者を出した。しかし学生たちは屈しなかった。さらに12月16日冀察政務委員会成立予定日に、ふたたび一万余の学生がデモ行進を行ない、軍隊・警察と激しい衝突をくりかえしながら市民数万人が参加する民衆大会を開き、「冀察政務委員会を承認しない」「華北のいかなる傀儡組織にも反対する」「東北の失地を回復せよ」などの決議案を採択した。政務委員会の成立大会は十八日に延期され、ひそやかな形で行なわざるをえなくなった。 当局の厳しい取締りの中で敢行された。この学生たちの運動は、全国に波紋を拡げ、 蔣介石の「学生運動禁止令」(1936年1月)を無視して、全国主要都市で学生の集会、デモが挙行された。学生たちは救国宣伝団を組織して農村に入り、農民たちに亡国の危機と抗日の道を説いた。こうした運動を基盤にして、五月には全国学生救国連合会が上海で結成され、おりからの日本の支那駐屯軍大増強(1800人から5800人に)に反対する運動を全国に拡大していった。学生たちの運動はさらに広範な階層へと拡がっていった。一二・九の直後、上海で沈鈞儒、鄒韜奮らの「上海文化界救国会」が、また「上海婦女界救国連合会」がつくられ、1936年5月には、全国の同様な組織六十余を結集した「全国各界救国連合会」が誕生して、「内戦停止、一致抗日」を要求した。これに対して国民党政府は、1936年2月「治安維持緊急治罪法」を発布して抗日運動を厳しく抑圧し、11月には全国各界連合会の指導者沈鈞儒、鄒韜奮、章乃器ら七人を「民国に危害を加えた」との罪名で逮捕した。いわゆる「抗日七君子事件」である。しかしこのような弾圧は、運動に一層拍車をかける結果となり、抗日救国の声は全国にみなぎった[40]。 冀察政務委員会成立1935年12月18日冀察政務委員会が成立した[3]。目的は「河北省の民衆による自治と防共」「外交、軍事、経済、財政、人事、交通の権限を中央からの分離」を意図していた[4]。成立にあたって「民意尊重」と「友好国との親睦」が宣言され[3]、日本との提携が強調された[41]。翌年2月には土肥原賢二少将を冀察政務委員会最高顧問に招聘することを求め、日本軍当局は土肥原を中将に昇進させてこれに応じた[42]。 日本軍の中国駐屯軍首脳会議でも冀察政務委員会を独自政権と認めたが[43]、冀東防共自治政府の殷汝耕は初めこそ冀察新政権に参加を表明したものの[44]、その政権が依然南京政府と連絡し、独立した存在とは言えないとして不参加を表明した[45][46]。 国民政府の冀察委員会対策冀察政務委員会は自治を求めて成立したが、中国国民党は1935年12月2日から同月7日まで開催した第五期一中全会において中央集権確立を決定していた[47]。 冀察委員会大綱1936年1月17日に国民政府からの保身、及び冀察に対する支配権の確立を目的として冀察委員会大綱が発布された[48]。大綱では国民政府は河北省、察哈爾省、北平、天津の政務処理の便宜を考慮したため冀察政務委員会を設置し、該当地域の一切の政務を処理させると説明し、具体的な内容は以下のようになっていた[48]。

大綱は委員会設立後に発布され、発布までは大綱による拘束は無かった[48]。 国民政府の宋哲元対策国民党中央部並びに政府各部から影響力のある人物が視察と称して頻繁に中国北部に派遣された。その中の馮玉祥・鹿鍾麟・石敬亭らの目的は宋哲元と韓復榘両名に中央の意思を伝え、冀察政権が中央に全く服従することを誓約させることであった。宋哲元と韓復榘両名はかつて馮玉祥の部下であり、その当時は鹿鍾麟と石敬亭両名も馮玉祥の部下であり寝食を共にした経験を持つ上に誰もが山東・河北の出身であった[49]。 同時に世論を中国北部の中央化に向けるため鉄道建設中止、炭坑譲渡不許可といった中央の権限行使が行われたり[50]、税警団の山東配備のように中央軍が形を変えて地方に駐屯することで拠点を獲得するということが行われた[51]。 冀察政府の実力の背景は国民革命軍第二十九軍であったが、これは中央軍ではなく宋が軍長であり、梅津・何応欽協定によって国民政府の中央軍と党部が河北から退去させられた後は国民政府が多数の中堅将校を二十九軍に入り込ませ、彼等は二十九軍上層部が抗日から親日に態度を変更して保身を図ることとは対照的に、もともと抗日意識が高かったその兵士に抗日の気運を徹底させる工作を行っていた[52]。 防共協定宋哲元は山西省共産化の危機が増大したことに鑑み、共産軍の河北省および察哈爾省への侵入を防ぐために取りあえず第二十九軍の一部を省境に配置し、自ら保定に赴き数日間にわたり河北省南部の縣長会議を招集して防共に関する指針を与え、3月29日察哈爾省主席張自忠より察哈爾省における防共の情勢を聴取し協議を行い、午後天津に赴き多田駐屯軍司令官、松室北平特務機関長、今井北平武官らと会見して北支防共に関する会議を行なった[53]。3月30日、多田駐屯軍司令官と冀察綏靖主席宋哲元との間で、防共に関する秘密協定が結ばれ「相協同シテ一切ノ共産主義的行為ノ防遏に従事スル」ことを約したといわれる[54]。また翌31日に調印されたという細目協定の要旨は、(一)冀察政権は閻錫山と協同して共匪の掃蕩に従事す。これがため閻と防共協定を結ぶことに努む。閻にして之を肯ぜざるときは適時独自の立場に於て山西に兵を進め共匪を掃滅す。(二)共産運動に関する情報の交換。(三)冀察政権は、防共を貫徹するため、山東側、綏遠側と協同し、必要に応じ防共協定を結ぶことに努む。(四)日本側は、冀察側の防共に関する行為を支持し、必要なる援助を行なう、と決めている[54]。東アジア全体の安定のため日本から提議された北支、外蒙古における赤化の日支共同防衛に関して南京政府と協議する件については南京政府にその熱意はなかった[55]。張群は北支と日本との防共協定締結に同意していたが、蔣介石は有田八郎との防共協定の締結を拒絶しており、さらに西安事件を転機に蔣介石はソ連との提携したために、日中の防共協定締結は幻となった。 冀察政務委員会の人事冀察政務委員会の委員には国民政府の幹部や財界人も任じられていたものの、老朽政治家としか見られない軍閥出身者や北京政府の政客が多かった[56]。最初に17名の委員が任命され[56]、その中には何応欽との折衝により冀察政務委員会の大綱を作成した蕭振瀛[4]と政権成立の過程で中央政府に対抗するために総辞職することを表明した程克[34]が参加していた。

その後辞任や死去の補充として、新たに以下の8名が委員となった。

だが人員の補充にも関わらず、国民政府からの中央化工作の1つとして行われた北寧鉄路局長陳覚生弾劾[50]の当事者陳が去るなど人事は安定しなかったため、華北における電業公司の日華合併成立と航空協定以外に成果を出せず、協定が済んだ津石鉄道敷設案と航空協定には中央が反対した[56]。 冀察政務委員会の終焉1937年7月、盧溝橋事件が勃発すると同委員会は日本軍との折衝を行い、宋哲元と張自忠は香月清司と橋本群と会見を行いこのままなら解決できそうであったが、蔣介石は宋哲元に妥協を禁じた。二十九軍は7月11日の現地停戦協定の後にも7月20日には盧溝橋城から日本軍に銃撃を加え、同時に八宝山方面にあった部隊の一部も日本軍を攻撃したため日本軍も応戦するという事件が起こり[57]、25日には廊坊事件を起こした[58]。翌26日には日本陸軍参謀総長は支那駐屯軍に武力行使容認を指示し[59]、支那駐屯の日本軍は盧溝橋と八宝山の部隊については27日正午、北平城内兵と西苑部隊については28日正午を期限とする退去勧告を二十九軍に出した[60]。 同日、中国側は広安門事件[61]を起こした。この事件は、直前に起きた廊坊事件とともに中国側の規範意識の欠如と残酷な面を見せつけ、中国側に対して全く反省を期待できない不誠意の表れであり和平解決の望みが絶たれたと判断した日本軍支那駐屯軍は7月27日夜半[62]になって前日の通告を取消し、改めて冀察政務委員会委員長であり、二十九軍軍長でもあった宋哲元に対し「協定履行の不誠意と屡次(るじ)の挑戦的行為とは、最早我軍の隠忍し能(あた)はざる所であり、就中(なかんずく)広安門に於ける欺瞞(ぎまん)行為は我軍を侮辱する甚(はなは)だしきものにして、断じて赦すべからざるものであるから、軍は茲(ここ)に独自の行動を執(と)る」ことを通告し、さらに北平城内の戦禍を避けるために中国側が全ての軍隊を城内から撤退させることを勧告した[63]。 日本軍支那駐屯軍は28日早朝から北平・天津地方の中国軍に攻撃を加える為、必要な部署を用意し、広報としては河北の民衆を敵視するものではなく、列国の権益とその居留民の生命財産と安全を図り、中国北部の獲得の意図がないことを布告し、これと同じ内容が内閣書記官長談として発表された[64]。駐屯軍は28日から北平周辺の中国軍に対し攻撃を開始し、天津方面では28日夜半から中国軍の攻撃が開始され、各方面で日本軍が勝利し2日間で中国軍の掃蕩が完了した。 日本軍の総攻撃を受けた二十九軍は、北平・天津地区から駆逐されて国民革命軍に合流した。28日夜、宋哲元は張自忠に冀察政務委員会委員長、綏清交署主任及び北平市長の代理を務めるように指示を出すと秦徳純、馮治安とともに北平を脱出した[65]。他方、市民有志により治安維持会が組織されている[66][67][68][69]。 冀察政務委員会では不在となった委員に対して8月3日付で補充が行われた[70]が、同月5日には張自忠は冀察政務委員会委員長代理を辞し[71]、同月19日に冀察政務委員会は事務を江朝宗に託して解散した。江朝宗は北平地方維持会主席と北平市長を兼務していたがその業務として従来の政務委員会行政事務一般を引継いでいる[72]。 脚注

参考文献

関連項目 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||