|

マイケルソン・モーリーの実験 マイケルソン・モーリーの実験(マイケルソン・モーリーのじっけん、英: Michelson-Morley experiment)とは、1887年にアルバート・マイケルソンとエドワード・モーリーによって行なわれた光速に対する地球の速さの比 (β = v/c) の二乗 β2 を検出することを目的とした実験である[1][注釈 1]。 マイケルソンは、この業績により1907年にノーベル賞を受賞した[注釈 2]。 概要19世紀初頭の物理学の光学理論においては、光の波動が伝播するための媒質として「エーテル」が存在する[注釈 3]と考えられていた。だが、その肝心のエーテルの存在については、多くの理論的・実験的な試みにもかかわらず、どのような証拠も見つけることができなかった。そのため、物理学者たちは、ある種のエーテルは存在しているにもかかわらず、どのような実験技術によっても探り出せないものだと信じるようになっていた[2]。 ところが、静止したエーテル中の電磁気理論(1864年[3])を作り、光は電磁波であるという説(1871年[4])を立てたジェームズ・クラーク・マクスウェルは、ある時、自身の方程式の数式中に、直接的ではないものの、静止エーテル中の地球の運動が適当な光学上の実験で探知できることが示されていることに気づいた[注釈 4]。 ただし、その方法とは、マクスウェルがワシントンの航海年鑑局に勤務していたデイヴィッド・ペック・トッドに宛てた手紙の中で

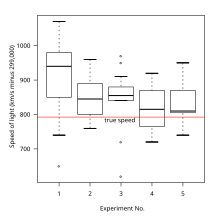

と述べている[5][注釈 5]ように、光の速さ c に対する地球の軌道運動の速さ v の比 (β = v/c) の二乗、すなわち β2 で表される極めて小さい有限の量を測定するという非常に高い測定精度が必要なものであった[注釈 6]。 一方、上記マクスウェルからの手紙を読む機会を得た、トッドの同僚でアメリカ海軍士官であったアルバート・マイケルソンは、そのマクスウェルの考えた測定実験に興味を抱いた。マイケルソンは光の干渉効果の利点を利用することでこの測定が可能なものであると考え、エドワード・モーリーの協力を得て高い精度でこれを観測することを可能にしたが、その結果は否定的なものであった。 エーテルの測定 地球は太陽の周りを公転しており、その速さは、およそ秒速30kmである。太陽自体も銀河系の中で地球の公転より速く運動しているし、銀河系自体も高速で運動しているが、ここでは太陽と地球の相対的な運動のみに着目する。地球はエーテルの中を動いているのだから、地球上の我々から見れば「エーテルの風」が吹いているはずである。これは、水中を歩くと水の抵抗を感じるのと同様である。もちろん、地球の運動とエーテルの流れがたまたま一致して無風状態になることもあり得る。しかし地球の位置が変われば、つまり季節が変われば、再びエーテルの風が吹くであろう。エーテルが常に地球と同じ方向に動いているとは考えにくいからである。 地球上のどの場所であっても、エーテルの風の向きや強さは、季節や時刻と共に変化するはずである。光はエーテルに乗って伝播するのだから、順風の時に速く、逆風の時に遅く伝わるはずである。従って、異なる方向や時刻について光の速さを調べることで、地球のエーテルに対する相対運動を知ることができると考えられた。 期待された光の速さの変化は、最大でも、光速に対する地球の公転速度の比、すなわち一万分の一程度であった。19世紀には、多くの物理学者たちがこの種の実験を試みた。しかし、実験装置の精度が不充分であったために、光の速さの微小な変化を捉えることはできなかった。たとえば、フィゾー=フーコーの装置は 5 % の精度で光の速さを測ることができたが、エーテルの風を測定するには不充分であった。 実験 マイケルソンはエーテルの流れを検出するに十分な精度を得られる実験方法を考案した。これは今日マイケルソン干渉計と呼ばれる装置である。まず、光源から出た白色光線はハーフミラーを通り、二つの互いに垂直な光線に分割される。それぞれの光線は、しばらく進んだ後に鏡で反射され、中央に戻ってくる。そして検出器の上に重ね合わせると、それぞれの光線が光源を出てから検出器に到達するまでに費した時間に応じて、干渉が起こる。光線が費した時間が僅かでも変化すると、干渉縞の位置が動くはずである。 もしエーテルの風が地球の自転にのみ由来するのであれば、風向きは12時間ごとに反転する。また、一年を通しても、半年ごとに風向きが変化しなければならない。この風向きの変化は、干渉縞の移動として検出されるはずである。これは、川を行く船の例で考えることができよう。船はスクリューにより時速50 kmの速さを得ることができ、川は時速5 kmで流れているとする。このとき、川を横切るように10 kmの距離を往復するならば、少し下流に流されることを気にしなければ、0.4時間で帰ってくることができる。しかし、上流から下流10 kmの地点までを往復するならば、行きは0.182時間、帰りは0.222時間要するので、合計で0.404時間かかる。同様に考えて、エーテルの風に対し垂直に進む光線に比べ、平行に進む光線は、往復に僅かばかり長い時間を要する。すなわち、エーテルの風向きによって干渉縞が移動するのである。実験は、エーテルの流れが太陽から見て止まっていると仮定し、地球の運動により引き起こされる干渉縞の移動の測定を目的として行われた。 マイケルソンは1881年にいくつかの実験を行った。予想された干渉縞の移動が、縞の間隔を1として0.04であったのに対し、検出されたのは最大で0.02であった。しかし、彼の実験装置は試作品であり、実験誤差が大きかったために、エーテルの風について結論を出すことはできなかった。エーテルの風を測定するためには、さらに高精度な実験を行う必要があった。とはいえ、この試作品は、実験手法の有効性を示すには十分であった。 そしてマイケルソンはモーリーと共に改良型の装置を作成し、干渉縞の移動を検出するのに十分な精度を得ることに成功した。彼らの実験では、光は何度も反射されてから検出器に到達するため、光が移動する長さは11 mに及んだ。このため、予想される干渉縞の移動は0.4であった。検出を容易にするため、この装置は石造りの建物の地下室に配置され、熱や振動の影響は最小に抑えられた。振動を抑えるための工夫として、装置は大理石の巨大なブロックの上に置かれ、そのブロックは水銀のプールに浮かべられた。彼らの計算によれば、振動による影響は、期待される干渉縞の移動の100分の1以下であった。水銀のプールには別の利点もあった。すなわち、装置の向きを容易に変えることができたのである。向きを変えながら実験を繰り返すことにより、エーテルの「風向き」を検出することができたのである。 失敗したことで有名な実験 これらの緻密な考察と工夫にもかかわらず失敗したことで、彼らの実験は有名になった。エーテルの性質を明らかにすることが目的であったが、The American Journal of Science に掲載されたマイケルソンとモーリーの1887年の論文では、検出された干渉縞のずれは期待されたものの40分の1程度であったこと、およびずれは速度の二乗に比例することから、測定された風速は地球の公転速度の約6分の1であり、「大きくとも4分の1」であると結論された。このような「風速」が測定されたとはいえ、この値はエーテルの存在の証拠としては小さすぎ、後には実験誤差の範囲であり実際の「風速」は0であると考えられるようになった。 マイケルソンとモーリーの1887年の論文の後も、さらに工夫を凝らした実験が続けられた。ケネディとイリングワースは、鏡に半波長の「段差」を設けることで装置内で発生する干渉を軽減した。イリングワースは300分の1、ケネディは1500分の1の干渉縞のずれを、それぞれ検出した。ミラーはビラリ現象を防ぐために磁性体を用いない装置を作成し、マイケルソンは不変鋼を用いて熱の影響をさらに小さくした。その他にも、外乱を防ぐ様々な工夫がなされた。 モーリーは自らの実験結果に納得せず、デイトン・ミラーと共に、さらなる実験を行った。ミラーは、光線が 32 m もの距離を移動する巨大な装置をウィルソン山天文台 で建設した。エーテルの風が建物の厚い壁に乱される可能性を懸念し、彼は、布で作られた小屋を建てた。彼は装置の角度や恒星時によって生じる様々な、小さなばらつきを一年ごとに測定した。彼の測定では、エーテルの風速は最大でも 10 km/s であると結論された。ミラーは、この風速が地球の公転よりも遅いのは、エーテルが地球の公転に「引きずられる」からであると考えた。 後年、ケネディもウィルソン山において実験を行った。その結果、干渉縞のずれはミラーによって測定されたものに比べて10分の1しか確認されず、また、季節ごとの変動も見られなかった。これに基づくマイケルソンやローレンツらによる議論が1928年に報告され、そこではミラーの実験結果を確認するための追試が必要であると結論された[6]。ローレンツは、原因が何であれ、実験結果が彼とアインシュタインの特殊相対性理論と矛盾すると考えていた。この議論にアインシュタインは参加していなかったが、彼は、干渉縞のずれは実験誤差であると考えた[7]。現在にいたるまで、ミラーの実験結果の再現には成功していない。

今日では、レーザーやメーザーを用いることにより、光線の移動距離をキロメートルの規模にした実験が行われている。この種の実験を初めて行ったのは、メーザーの開発者の一人であるチャールズ・タウンズらである。彼らの1958年の実験では、考えられるあらゆる実験誤差を含めても、エーテルの風速が 30 m/s 以下であることが結論され、1974年にはこれが 0.025 m/s にまで狭められた。1979年のブリエとホールの実験では、風速は全ての方向について 30 m/s 以下であり、かつ、二次元に限れば 0.000001 m/s 以下であると結論された。 副産物この実験結果は、(干渉を起こす光の)波は空気や水のような何かの媒質(光の場合はエーテル)中を伝播するべきという当時の理論からは受け入れ難いものであったため、この結果を説明する様々な新理論が検討された。例えば、実験環境の問題、または地球の重力の影響で、地球の運動と同じ向きのエーテルの流れが発生してしまっている、などというエーテル引きずり仮説である。ミラーは、実験室の壁や装置自体によりエーテルの風がさえぎられているのではないかと考えた。もし、そうであるならば、「第一仮定」と呼ばれる単純なエーテルの理論は誤りであることになる。ハマールが行った検証実験は、光線の通り道の一方を、巨大な鉛ブロックの間に通したものであった。彼の理論によれば、もしエーテルが重力の影響を受けるならば、この鉛ブロックの存在は干渉縞に影響を与えるはずであった。しかし、結果として干渉縞には一切の影響が見られなかった。 ヴァルター・リッツの放出理論は、エーテルの存在を仮定せずに実験結果を巧く説明するものであった。この理論は「第二仮定」と呼ばれることになる。しかし、これは天文学上の観測事実との間に矛盾を抱えていた。特に、第二仮定に基づくならば、連星が発する光は、連星の運動の影響により干渉縞のずれを引き起こすはずであるが、実際にはそのような現象は観測されていないのである。サニャックの実験は、一定の速度で回転するテーブルの上に装置を置くことでなされる。この装置はマイケルソンの実験のものとは少し異なり、光の軌道がテーブルに沿って閉じた円を描いているのである。鏡や検出器がテーブルと一緒に回転することで、右回りの光と左回りの光が異なる長さを進むことになり、リッツの放出理論を直接的に検証することができた。リッツの理論によれば、光源と検出器の相対速度が0、つまりいずれもテーブルと一緒に動くのだから、干渉縞のずれは検出されないはずであった。しかし、この場合、干渉縞のずれが観測されたのである。この実験により放出理論は否定され、このような干渉縞のずれはリングレーザージャイロスコープで用いられている。 この問題に対する説明は、ローレンツ=フィッツジェラルドの収縮仮説、あるいは長さの収縮と呼ばれる仮説により与えられた。この仮説によれば、全ての物体は、運動のエーテルに対する相対的な向きに沿って縮むのである。そのため、エーテルの風により光の速さが変わっても、ちょうどそれを打ち消すように長さが変化するので、干渉縞のずれは生じないのである。1932年に、マイケルソン=モーリーの実験を改良したケネディ・ソーンダイクの実験が行われた。この実験では、二つの光線が進む距離は等しくなく、一方だけを極端に短くした。この実験では、長さの収縮に伴って予想される時間の遅れが正しくなければ、地球の運動は干渉縞に影響を与えるはずであった。しかし、そのような影響は観測されなかった。このことは、特殊相対性理論の根幹を成す、長さの収縮と時間の遅れの二つの仮説が正しいことの証拠であると考えられる。 エルンスト・マッハは、実験結果はエーテル理論に対する反証となっていると主張した。また、アインシュタインはローレンツ=フィッツジェラルド収縮を相対性仮説から導出した。すなわち、特殊相対性理論は、エーテルの風を検出できなかった実験結果を矛盾なく説明しているのである。今日では特殊相対性理論がマイケルソン=モーリーの実験に対する「解」であると考えられているが、当時はそのような共通理解はなかった。アインシュタイン自身でさえ1920年頃に、「空間は物理的な実在性を備えている」ことから「空間が持つ特質そのものをエーテルと呼ぶことができる」と述べた。この場合、エーテルを普通の意味でいう媒質として考えることはできず、運動の概念をエーテルにあてはめることはできない。 トロウトン=ノーブルの実験は、静電気学におけるマイケルソン=モーリーの実験と考えてよかろう。また、1908年に行われたトロウトン=ランキンの実験は、ケネディ=ソーンダイクの実験に相当するものだと考えられる。 重力波の検出への応用アインシュタインの一般相対性理論の予言のうち、重力波の存在は、長らく相対性理論の検証によって間接的に観測されたのみであった。このため超高感度の、キロメートル規模の大きさのマイケルソン干渉計をファブリー・ペロー干渉計と組み合わされたものが、直接的に重力波を検出する実験計画において使用された(例えばLIGOやVirgo)。2015年9月に同じ構造の2基のマイケルソン干渉計をもつLIGOによって直接的な観測に成功している。 宇宙重力波望遠鏡は、NASAとESAの共同計画で500 kmのマイケルソン干渉計3基を宇宙空間に設置するものである。これにより、極めて低い周波数の重力場をも拾うことができると考えられている。 脚注注釈

出典

参考文献

関連項目

外部リンク |