|

トリウム燃料サイクルトリウム燃料サイクル(トリウムねんりょうサイクル、Thorium fuel cycle)は、トリウム232からウラン233を得て利用する核燃料サイクル。 核燃料として、ウラン燃料サイクルでは天然ウランに含まれる核分裂性のウラン235を濃縮するが、トリウム燃料サイクルでは天然トリウムを核反応で核分裂性のウラン233に変換する[1]。これをトリウム-ウラン系列と呼び、2011年現在インドが商用炉で利用している。トリウムは日本でも法令上核燃料物質に指定されているが、商用炉で使用されたことはない。 なお、トリウム系列はトリウム232のアルファ崩壊を中心とした放射性崩壊過程を指し、核燃料サイクルにおけるトリウム-ウラン系列とは別のものである。ウラン系列とウラン燃料サイクルにおけるウラン-プルトニウム系列も同様。 概要炉内で「燃料親物質」のトリウム232原子核が中性子を吸収(中性子捕獲)して中性子過剰核のトリウム233に変わり、プロトアクチニウム233を経て「核燃料物質」のウラン233となる。 ウラン233が核分裂反応を起こすと、中性子は平均2.6個放出され、これが別のウラン233を核分裂させたり、トリウム232をトリウム233に変えることで、連鎖反応が成立する。 ウラン燃料サイクルでも、炉内でウラン238がプルトニウム239に転換する「ウラン-プルトニウム系列」が進行している。得られるエネルギーの3割ほどを占めているが、副次的なものに留まっていて、本格利用に向けた高速増殖炉の開発は難航している。 核反応系列は多数あるが、このような利用が可能なものは限られている。プロセスが成立(連鎖可能)しているだけでなく、実用可能な期間で循環できる、つまり系列を構成するすべての核種が短い半減期を持つ必要がある。核反応の系列と半減期は原子核物理学の法則で決まっており、現在知られている限りウラン-プルトニウム系列とトリウム-ウラン系列だけが該当する。 特徴トリウム溶融塩燃料サイクルの、各種ウラン燃料サイクルに対する特徴として、以下があげられている。 長所

短所

歴史初期の関心はウラン資源枯渇の不安から生まれ[2]、いくつかの原子力発電所及び研究用原子炉で研究開発が進められた。 1967年、アメリカのオークリッジ国立研究所で熱出力7.4MWの溶融塩原子炉(MSRE)が建設され、将来のトリウム利用を目的とした最初のステップとして、649℃で溶融されたフッ化物塩(FLIBE)を燃料とすることに成功した。また、アメリカ、ドイツ、イギリスで高温ガス炉による実験や試験的な運用が行われている。 なお、トリウム燃料サイクルのカギとなる増殖の実証実験は、アメリカのシッピングポート原子力発電所(加圧水型軽水炉)で達成されている。 しかし、溶融塩の高温やガンマ線への対策が課題となったことや、当初の見込に反してウラン資源が豊富だったこと、東西冷戦下の核兵器大量生産にウラン燃料サイクルが適していた事などから、トリウム燃料サイクルの研究は進まなかった。 一方、国内のトリウム資源が豊富なインドは、3段階の原子力開発計画の2段階目として圧力管型重水炉をベースに開発を進め[3]、現在は商用炉でもトリウムを利用している。 2011年、中国も開発着手を発表している。 また、イタリアのカルロ・ルビアが提唱した加速器駆動未臨界炉の研究も行われている。高レベル放射性廃棄物の消滅処理が可能で、資源量も拡大できると期待されている。 なお国際原子力機関は、トリウム燃料サイクルが核拡散防止と放射性廃棄物問題の改善に有効と見ている[4]。 トリウム燃料サイクルの核反応

天然トリウムのほぼ全てを占めるトリウム232 232Th は、半減期140億年とほぼ安定しているが、中性子(高速中性子または熱中性子)を捕獲してトリウム233 233Th になる。トリウム233は半減期22分で通常1つの電子と反電子ニュートリノを放出するベータ崩壊によりプロトアクチニウム233 233Pa となる。さらに半減期27日で再びベータ崩壊すると、核燃焼性に優れたウラン233 233U となる。 トータルの半減期は、ウラン-プルトニウム系列の約10倍と長い。 核分裂生成物原子炉内の核分裂反応では一般に、放射性の核分裂生成物が発生し高レベル放射性廃棄物となる。 ウラン233も、ウラン235と同様に半減期100年以下の短・中寿命核分裂生成物と、20万年以上の長寿命核分裂生成物を生じさせる。しかしトリウム燃料サイクルでは、次項の超ウラン核種を再処理によって核燃料としてリサイクル可能なため、廃棄する必要があるのは核分裂生成物だけと仮定できる[5]。 また、リサイクルが不完全な場合は超ウラン核種が廃棄物に含まれるが、これは廃棄物の放射能を減少させる可能性がある[6]。 超ウラン核種核分裂性を持つ核種であっても、中性子に衝突されて全て核分裂する訳ではなく、そのままより重い核種となるものがある。この様にして生成される超ウラン核種は高レベル放射性廃棄物となりうる。 ウラン233が中性子を吸収したまま分裂しなかった場合、半減期20万年のウラン234 234U に変わりロスとなるが、熱中性子による核分裂の場合で確率は約8%と低い。 よって、吸収と核分裂の比は約1:10ということになり、これはウラン235 235U の約1:6や、プルトニウム239 239Pu の約1:2、プルトニウム241 241Pu の約1:4より効率がよく[2]、ウラン-プルトニウム燃料サイクルより超ウラン核種(長寿命のものが多い)発生量が少ない。

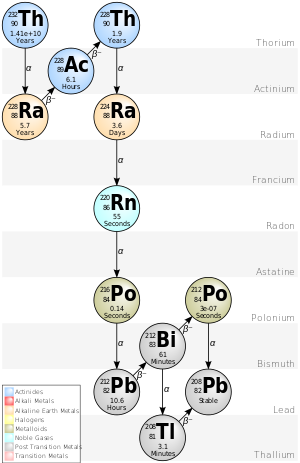

少ないとは言っても 234U は半減期が長いため、炉内でさらに中性子を吸収し 235U に変わる。これは核分裂性が強いが、前述の通り分裂しない確率の方が高く、さらなる中性子吸収で236Uとなり、吸収とベータ崩壊を繰り返して237Np、238Pu、239Pu、240Pu、241Pu、241Am、242Puと、有害なプルトニウムの同位体を生成する。 237Npは半減期214万年と比較的安定で、再処理で除去(違う元素なので分離可能)できる。アメリシウムやキュリウムについても同様で、廃棄するほか原子炉に戻して核変換によるリサイクルを図ることも可能である。 トリウム燃料サイクル特有の問題として、入射中性子のエネルギーが高いと発生する(n,2n)反応(232Thが高速中性子1個を吸収して熱中性子2個を放出し、231Thとなる)からベータ崩壊で生成されるプロトアクチニウム231(231Pa)がある。これは超ウラン元素ではないが半減期が 3.27×104年と長く、高レベル放射性廃棄物の管理必要年数を長期化させる。 崩壊生成物233Uは(n,2n)反応により、233Pa、232Thを経て、232Uを生成する。  この 232U は半減期が68.9年と相対的に短く、アルファ崩壊で228Thとなってトリウム系列へ復帰する。トリウム系列の崩壊生成物のうち224Rn、212Biそして特に 208Tlは半減期が短く、崩壊時に高エネルギーのガンマ線を放出する。 ウラン232とトリウム系列の崩壊過程における、半減期と放出するガンマ線のエネルギー(単位はMeV:メガ電子ボルト)は以下の通り。 低コストの化学的手法では、233U から 232U は分離できない。崩壊生成物の 228Th は分離できるが、結局 233U の崩壊により再び増加し始める。 ガンマ線は透過性が強く遮蔽が困難で、電子機器の故障や誤作動の原因となり、放射線被曝も発生させるため、使用済み燃料の処理には厳重な遮蔽と、遠隔操作が必要となる。これは商用利用でのコストアップ要因となるが、軍事利用の妨げともなる。 核燃料トリウム燃料サイクル(トリウム-ウラン系列)は、産業的にウラン核燃料サイクルほど確立されていない。ただし、これは、ウラン-プルトニウム系列も同様であり、現在のウラン核燃料サイクルはウラン235の使い捨て状態となっている。 トリウム燃料サイクルは、原子炉内の核種変化や使用済み核燃料の再処理によるリサイクルについて様々な期待がもたれている。しかし実現には課題も多く、当面は同様に使い捨て状態で運用されて行く見込みが強い。 冷戦下では、核兵器との関連が薄いことはむしろトリウム燃料の弱点と見られてきた。現在、地球温暖化対策などを背景とする原子力の発電利用が再評価されていることから、ウラン燃料サイクルの補完・代替に向けた投資が期待される。 利点トリウムは、いくつかの優れた可能性が指摘されている。 地殻中の元素の存在度がかなり大きく、古典的なクラーク数では38位(1.2×10-3%)と、同じく53位のウラン(4×10-4%)より多い。ウランの3~4倍の量が利用可能であると見積もられている[7]。 産地や確認埋蔵量は限られているが、これは現在の需要がモナズ石砂からの希土類元素抽出時の副産物で十分賄われ、資源探査の必要が薄いことがある。また、ウラン235を利用するウラン燃料サイクルでは多くの場合、同位体の分離濃縮を必要とするが、トリウム燃料サイクルは原理上これが不要である。 また、233U は熱中性子に対する反応断面積が 235U や 239Pu の約3倍と大きく、逆に高速中性子(中間エネルギーの中性子を含む)に対しては1/3である。これは、熱中性子炉(通常の原子炉)で3倍燃焼しやすく、高速中性子による(不都合な)超ウラン核種生成が3分の1であることを意味し、中性子生成効率(生成される中性子と吸収される中性子(η)の比率)は、熱スペクトルを含め、広いエネルギー領域において2倍を超えている。これは、熱中性子増殖炉に適した性質である[2]。 付け加えると、ウラン-プルトニウム系列の開始点である 238U は、中性子を吸収して分裂しなかった場合、直ちに超ウラン核種となってしまうのに対し、トリウム-ウラン系列では 232Th が超ウラン核種となるには、6個の中性子吸収を続けてなお、分裂せずにいる必要がある。 すなわち、大部分(98–99%)の原子核が 233U または 235U の段階で核分裂を起こし、超ウラン核種の生成はごく少ない。つまり、MOX燃料中のウランをトリウム燃料で代替すると、プルトニウム破壊を推進する期待がある。 理想的な溶融塩原子炉では、トリウムがウランに転換し核燃料となる生成プロセスと、核分裂により生ずる中性子毒(中性子を無駄に吸収し、核分裂連鎖反応を阻害・停止する核種)の分離プロセス(トリウムの補充も含む)が容易かつ運転しながら行えるため、ウラン燃料サイクルで必要な燃料棒(核燃料集合体)の交換が不要となり、経済性を高めることができる。 核燃料として酸化物を利用する場合、二酸化ウラン(UO2)に対し、二酸化トリウム(ThO2)は融点が高く、熱伝導率が高く、熱膨張率が低い。二酸化ウランよりも化学的に安定で、さらに酸化されることもない[2]など、安全上有利な性質を備えている。 233U は核兵器に利用可能で、アメリカ合衆国は1955年に核弾頭起爆装置に利用する実験(ティーポット作戦) [8]を行っている。しかし233U は天然または劣化ウランが混在すると機能しないため、あらかじめトリウム燃料にこれらを混合しておくことで、兵器への利用を防止できる。 これ以外にも使用済み核燃料が発する強いガンマ線は取り扱いに対する技術的・コスト的ハードルを高くし、結果的に核兵器製造・核ジャックなど核拡散を抑制する効果がある。 欠点トリウムを原子力燃料として利用するには、特に固体燃料原子炉としていくつかの課題がある。 天然ウランに含まれる235U は自発核分裂を起こし、濃縮により臨界点に達するため「点火源」を要しない。しかし、天然トリウムは自発核分裂性の同位体を含まないため、点火源となる中性子供給源を別途必要とする。これには 235U や、ウラン燃料サイクルから再処理された 239Pu などが用いられている。研究段階だが、粒子加速装置の利用もメリットがある。 原子炉は運転中に、出力の調整や定期点検などで「消火」する事が少なくないため、点火源はいつでも使える状態で保持する事が望ましく、インドのトリウム炉では核燃料集合体の一部をプルトニウム燃料とすることで、これに対応している。 二酸化トリウムは融点が高いため、燃料の精製・製造には高い焼結温度を安定して確保できる焼成炉が必要となる。 溶融塩原子炉では四フッ化トリウムを利用するためこれは不要だが、替わって原子炉本体(と核燃料集合体)に高い耐熱性が要求される。中性子毒の分離機構についても、高い耐熱性と高レベルガンマ線に対する安全措置(厳重な遮蔽と高度な遠隔操作)が要求される。 現在、課題の多い溶融塩炉を断念し二酸化トリウムを利用するワンススルー方式(開放系、使い捨て方式)が推進されている(Fort St. Vrain Generating Station(en)とAVR(en))。 商用炉では中性子経済を確保する高い燃焼度が必要であり、酸化物燃料でも、それぞれ170,000 MWd/tと150,000 MWd/tという良好な燃焼度を得られている[2]。 しかし、現在最も一般的な軽水炉は中性子吸収度が大きい水を減速材とするため、炉全体としての経済性達成は困難である。重水炉やガス冷却炉では減速材は適するものの、これを保持する構造物が(溶融塩炉に対し)多く中性子を消耗するため効率が落ちる。インドの圧力管式重水炉は、この問題を軽減する構造を開発したと見られる。 ワンススルー方式での主な課題は、ウラン燃料サイクルより10倍も長いトータルの半減期である。232Th から 233U が生成される待ち時間は自然の崩壊速度に委ねられるが、233Pa の半減期は約27日と、ウラン燃料サイクルの律速段階である239Npのそれよりひと桁大きく、運転中のトリウム燃料はかなりの量の 233Pa を含むことになる。 崩壊する前に中性子を吸収した 233Pa は、いずれ 235U となって核燃料となるものの、それまでに中性子3個を必要とする。自然崩壊により 233U となるなら必要な中性子は1個であり、上記の通り商用炉で重要な中性子経済を悪化させる。また、核燃焼性に劣る 235U となるため、超ウラン元素の生成可能性を増加させる。 ワンススルー方式ではなく、プルサーマル(閉鎖系、再利用系)を取る場合、233U の再処理が必要となる。しかし前述のように 232U、228Th の崩壊生成物が高い放射線量を持つため、燃料製造は厳重な遮蔽下で遠隔操作によって行わなければならない。 更に、ウラン燃料の再処理技術は世界的に蓄積されている(例えばPUREX法)が、トリウムの同様の技術(例えばTHOREX)はまだ開発中である。 長寿命超ウラン元素の生成が極めて少ない[5]が、長寿命のアクチノイド(特に 231Pa )が生成する。これは放射性廃棄物の管理を長期化させる[6]。 溶融塩原子炉などトリウム燃料を液体として扱うことは、これらの課題を克服する可能性を持っている。しかし、実際に建設された液体燃料による原子炉はただ1つに過ぎず、商用炉としての実証には至っていない。 原子炉トリウム燃料サイクルの真価を発揮させる炉形式は溶融塩原子炉が最適とされ、狭義のトリウム炉(LFTR:Liquid Fluoride Thorium Reactor)はこれを指している。 これは黒鉛減速炉の一種で、燃料として融点約500℃のフッ化物混合塩(リチウム、ベリリウム、トリウム、ウラン)を700℃程度で溶融・流動化したものを用いる。 1960年代、アメリカのオークリッジ国立研究所でフッ化トリウムを燃料とする溶融塩原子炉(黒鉛減速、フッ化ナトリウム冷却)が設計されたが、建設には至らなかった。 当初、熱中性子増殖を妨げる寄生吸収(減速材や、ウラン233の前後の核種による中性子の吸収)を抑えるため、核分裂生成物を除去する燃料処理系を循環させて運転することが想定されたが、現在は増殖を断念し(ワンススルー法)構造を簡略化したものが検討されている。 この他、構造材からの損失(中性子漏洩など)軽減、転換比、炉心が高温で熱効率が良好(超臨界運転が可能)などの面で優れているが、高温に耐える材料(ハステロイNなどが候補)の開発やメンテナンス、強いγ線が発生するため厳重な遮蔽を要すなど課題も多く、この形式の炉では実用化されていない。 一方、商用炉として実績のある重水炉や高温ガス炉は減速材による中性子吸収が少なく、トリウム燃料に適している。インドがトリウム燃料で運転中の炉も、CANDU炉を発展させたインド型圧力管型重水炉である。 2010年末時点で、酸化トリウムの燃料ピンをプルトニウムと組み合わせて用いる商用炉を8基(うち1基は溶融金属冷却炉)運転している。 軽水炉は中性子効率が低く商用炉に向かないが運転は可能で、熱中性子増殖の実証実験は加圧水型軽水炉であるアメリカのシッピングポート原子力発電所で行われている。 [9] トリウム燃料の原子炉一覧

(IAEA TECDOC-1450 "Thorium Fuel Cycle - Potential Benefits and Challenges", 表 1. 異なる原子力発電所及び実験炉でのトリウムの利用)[2]ほか 参考文献

関連項目外部リンク

トリウム燃料サイクルの最近の動向

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||