|

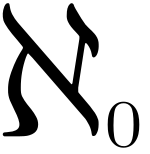

アレフ数 数学を基礎付ける集合論において、アレフ数(アレフすう、英: aleph number)は無限集合の濃度(あるいは大きさ)を表現するために使われる順序数のクラスである。 名称はそれらを表記するのに使われる文字、ヘブライ文字の第一文字アレフ (א) に由来する[1]。 自然数全体の集合の濃度はアレフ・ノート ℵ0(aleph-naught; アレフ・ヌル (aleph-null) あるいはアレフ・ゼロ (aleph-zero) とも)であり、それより一段階大きい濃度がアレフ・ワン ℵ1, 次はアレフ・ツー ℵ2 と以下同様に続く。このように続けて、すべての順序数 α に対して以下に述べられるように一般のアレフ数となる濃度 ℵα を定義することができる。 概念はゲオルク・カントールまでさかのぼる。彼は濃度の概念を定義し無限集合には異なる濃度があることに気付いた。 アレフ数は代数学や微積分でよく見る無限大 (∞) とは異なる。アレフ数は集合の大きさを測るものだが、一方無限大は一般に(関数や数列が「無限大に発散する」とか「限りなく増大する」という形で現れる)実数直線上の非有限極限、あるいは拡大実数直線の極点として定義される。 アレフ・ノートℵ0 はすべての自然数からなる集合の濃度であり、無限基数である。すべての有限順序数からなる集合は、ω あるいは ω0 と呼ばれ、濃度 ℵ0 をもつ。集合の濃度が ℵ0 であることは、可算無限である—すなわち自然数全体の成す集合との間に全単射(一対一対応)がある—ことと同値である。そのような集合の例は

無限順序数 ω, ω + 1, ω⋅2, ω2, ωω および ε0(イプシロン数も参照)は可算無限集合からとれる[2]。例えば、すべての正の奇数のあとにすべての正の偶数を並べた(順序数 ω⋅2 をもつ)列

は正の整数全体の(濃度 ℵ0 の)集合の整列である。 可算選択公理を仮定すれば、ℵ0 は他のどんな無限基数よりも小さい。 アレフ・ワン→「最小の非可算順序数」も参照

ℵ1 はすべての可算順序数からなる集合の濃度で、ω1 あるいは(ときに)Ω と呼ばれる。この ω1 はそれ自身順序数でありすべての可算順序数より大きく、したがって不可算集合である。それゆえ、ℵ1 は ℵ0 とは異なる。ℵ1 の定義は、(選択公理のない ZF、ツェルメロ・フレンケル集合論において) ℵ0 と ℵ1 の間に基数は存在しないことを意味している。選択公理 (AC) を使えば、さらに次のことが証明できる。基数のクラスは全順序でありしたがって ℵ1 は 2 番目に小さい無限基数である。AC を使って集合 ω1 の最も有用な性質の 1 つを証明できる。ω1 の任意の可算部分集合は ω1 において上界をもつ。(このことは AC の最もよくある応用の 1 つである可算集合の可算和は可算であるという事実から従う。この事実は ℵ0 における状況に類似である。すなわち、自然数からなるすべての有限集合は再び自然数である最大元を持ち、有限集合の有限和は有限である。 ω1 は多少エキゾチックに聞こえるかもしれないが実は有用な概念である。応用例は可算の操作に関して「閉じるようにする」ことである。例えば、部分集合の任意の集まりによって生成されるσ-代数を明示的に記述しようとすること(例えばボレル階層を見よ)。これは代数(ベクトル空間や群など)における「生成」のたいていの明示的な記述よりも難しい。なぜならばこれらのケースにおいて有限の操作 - 和、積、などに関して閉じているだけでよいからだ。各可算順序数に対して、超限帰納法を経由して、ありとあらゆる可算和と補集合を「投げ込んで」集合を定義し、ω1 のすべてに渡ってすべてのそれの和集合をとる、ということをその操作(σ-代数の生成)は含む。 連続体仮説→詳細は「連続体仮説」を参照

→「ベート数」も参照

実数の集合の濃度(連続体濃度)は 2ℵ0 である。この数がアレフ数の列のどこに一致するかは ZFC(選択公理を伴ったツェルメロ・フレンケル集合論)から決めることはできないが、ZFC から「連続体仮説 (continuum hypothesis, CH) は等式 2ℵ0 = ℵ1 と同値である」ことが従う。CH は ZFC から独立である。(ZFC が無矛盾であれば)CH はその公理系において証明も反証もできない。それが ZFC と無矛盾であることは クルト・ゲーデル によって 1940 年にその否定が ZFC の定理でないことを示したときに証明された。それが ZFC と独立であることは ポール・コーエン によって 1963 年に逆に CH 自身は ZFC の定理でないことを(当時は新奇な)強制法の手法によって示したときに証明された。 アレフ・オメガ慣習的に最小の無限順序数は ω と表記され、濃度 ℵω はアレフ数の中で の最小上界である。 ℵω はツェルメロ・フレンケル集合論においてすべての実数からなる集合の濃度 2ℵ0 に等しくないことが証明できる最初の不可算濃度である;任意の正整数 n に対して矛盾なく 2ℵ0 = ℵn と仮定でき、さらに 2ℵ0 は好きなだけ大きいと仮定できる。ZFCにおいて 2ℵ0 に関する主な制約は、共終数が ℵ0 である特別な基数とは等しくないということである。非可算無限基数 κ の共終数が ℵ0 であることは、極限(つまり最小上界)が κ である基数 κi < κ の(可算な長さの)列 κ0 ≤ κ1 ≤ κ2 ≤ ... が存在することを意味する(イーストンの定理を見よ)。上記の定義に従うと、 ℵω はそれより小さな基数の可算な長さの列の極限となる。 一般のアレフ数任意の順序数 α に対して ℵα を定義するために、基数の後者演算を定義する必要がある。これは任意の濃度 ρ に対して次に大きい整列された濃度 ρ+ を割り当てる(選択公理が成り立てば、これは次に大きい濃度である)。 するとアレフ数を次のように定義できる。 そして無限極限順序数 λ に対して、 α 番目の無限始数は ωα と書かれる。 その濃度は ℵα と書かれる。始順序数を参照。 ZFC においてアレフ関数 ℵ は順序数と無限濃度の間の全単射である[3]。 アレフ関数の不動点任意の順序数 α に対して が成り立つ。多くの場合 ωα は α よりも真に大きい。例えば、任意の後続順序数 α に対してこれが成り立つ。しかしながら、正規関数の不動点補題によって、アレフ関数 の不動点である極限順序数が存在する。最初のそのようなものは次の列の極限である。 任意の弱到達不能基数はまたアレフ関数の不動点である[4]。これは ZFC において次のように示せる。 κ = ℵλ が弱到達不能基数とする。λ がもし後続順序数であれば、ℵλ は後続基数になりしたがって弱到達不能でない。もし が κ よりも小さい極限順序数であれば、その 共終数(そしてしたがって ℵλ の共終数)は κ よりも小さく、したがって κ は正則でなくゆえに弱到達不能でない。したがって λ ≥ κ であるので λ = κ であり不動点である。 選択公理の役割任意の無限順序数の濃度はアレフ数である。また、どのアレフ数もある順序数の濃度である。濃度がアレフ数である順序数のうち最小のものはアレフ数の始数である。濃度がアレフ数である任意の集合はある順序数と等濃であり、したがって整列可能 (well-orderable) である。 任意の有限集合は整列可能であるが、その濃度はアレフ数ではなく、有限の自然数である。 任意の無限集合の濃度がアレフ数であるという仮定は、ZF におけるすべての集合の整列の存在と同値であり、これは選択公理と同値である。ZFC 集合論では選択公理を含むため、すべての無限集合の濃度はアレフ数である(すなわちその始数と等濃である)ことが導かれ、したがってアレフ数の始数をありとあらゆる無限濃度の代表元のクラスとして扱うことができる。 選択公理のない ZF のもとで濃度を考えた場合、「任意の無限集合の濃度はアレフ数である」ことを証明することはできない。濃度がアレフ数である集合は厳密に整列可能な無限集合となるからである。ZF のもとで濃度の代表元を構成する代替手段として、スコットのトリックが使われることがある。 関連項目注

外部リンク

|