|

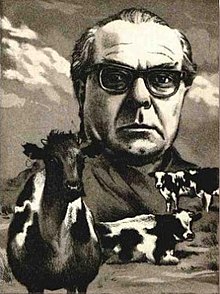

アルノ・シュミット    アルノ・シュミット(1914年1月18日-1979年6月3日)は、20世紀ドイツの作家、翻訳者。極めて前衛的な作風で知られ、古今東西のテクストからの引用、ドゥーデンの規定する正書法の放棄、方言や俗語、独自の句読法の多用がその特徴である。自律的な文学言語を確立を目指し、言語表現の可能性を拡張した。 経歴ハンブルクに巡査の息子として生まれる。父の死後、1928年に母親とともに母の故郷であるラウバン(現在ポーランド領内)に移る。ゲルリッツの中学校、実業学校に通う。卒業後、数ヶ月の間無職だったが、1934年にグライフェンベルク(現ポーランド、グリフフ・シロンスキ)の織物会社で見習いとして働き始める。見習い期間終了後、株式会計係として同じ会社に雇われる。この頃、社内で将来妻となる女性、アリス・ムラウスキに出会う。二人は1937年8月21日に結婚する。子供はいなかった。第二次世界大戦が始まってすぐ、1939年に、シュミットはドイツ国防軍に召集される。そこでは数学の腕を見込まれ砲兵隊に配属される。最初はアルザスで、そして1941年以降はかなり静かだったノルウェイで軍務に就いた。1945年、シュミットは志願兵として北ドイツの前線に趣く。短期間となるにせよ自宅に戻ることを認めてもらうためだった。戦争は負けることが明らかであり、シュミットは、この帰宅を妻と自身のドイツ西部への逃亡の機会として利用したのである。捕虜にも、そしてドイツ市民に対しても非常に酷い扱いをすることで知られた赤軍による捕縛を逃れるためであった。シュミットはニーダーザクセン州でイギリス軍に投降した。避難民となって、シュミットと妻はほとんどその所有物を失ってしまった。失われたものの中には彼らが大切にしていた書籍のコレクションも含まれていた。 一時的にイギリス軍の戦争捕虜となった後、警察学校の通訳者となり、その後1946年に専業作家としてのスタートを切った。ラウバンの戦前の自分の家は今ではポーランドの施政下に置かれていたので、シュミットと妻は、この後西ドイツ領となる地域の中を何百万人もの避難民とともに、当局によってあちこちに移動させられることになった。こうした不確かで極端な貧困下におかれていた時期に、シュミット夫婦はシュミットの妹がアメリカから送ってきた「ケア・パッケージ」によって生き延びていた(姉のルーツィエは、夫でドイツ系ユダヤ人で共産主義者のルディ・ケイスラーと一緒に1939年にアメリカに移住していた)。コルディンゲン(ボムリッツの近く)、ガウ=ビッケルハイム、カステル(この、後の二箇所は、新しく作られたラインラント=プファルツ州に存在する)などを一時的な居住先として転々とすることになった。カステルでは、冒涜罪と道徳破壊罪で告訴された。当時のドイツのカソリックが優勢な地域では、依然として罪だとみなされたのである。結果として、シュミット夫婦はプロテスタントの都市であるヘッセン州のダルムシュタットに移ることになった。こうしてシュミットに対して起こされていた訴訟は取り下げられた。1958年、夫妻は小さな村であるニーダーザクセン州のバルクフェルトに移る。この後、シュミット夫妻は生涯をその地で過ごし、シュミットは1979年に亡くなり、妻アリスは1983年に亡くなった。 作風と個人的哲学シュミットは、厳格な個人主義者で、ほとんど唯我論者であった。ドイツ第三帝国の一員として活動した経験のために苦しめられていたため、シュミットは極端な悲観主義者となっていた。「黒い鏡」の中で、シュミットは、彼の思い描く理想郷を、人類発生論上のこの世の終わりの日が来た後の、「虚無なる世界」として描いている。彼は伝統的な意味における理神論者ではなかったものの、「世界はレヴィアータンという名の怪物によって創り出されたもので、この怪物の利己的な性質が人類に伝わったのだ」という考えを抱いていた。 その作風は、話し言葉を採用した、他では見られない機知に富んだものであり、そのスタイル故にかなり多くの熱烈な賞賛者が生まれた。さらには、語の綴り方を発展させて、語の真の意味と相互のつながりを明らかにしようと考えたのである。もっとも引き合いに出される例の一つとして、「Romantik」の代わりに「Roh=Mann=Tick(※それぞれドイツ語で、生の・加工していない・粗野な=男・夫=奇妙な癖・思い込み・うぬぼれ、という意味になる)」を使用する、というものが挙げられる(ロマン主義が繊細さを欠く人間達の熱狂だということを示している)。単語の断片が本来の意味の核を維持している様を、シュミットは「エテュム(語源)」と呼んだ。 紙片の夢シュミットのエテュム理論は、彼の大作である「紙片の夢」の作中で発展していく。作中では、意識の流れの中で、年配の作家がエドガー・アラン・ポーの作品について論評するのだが、その一方でポーを翻訳することについて数人の翻訳者達と議論しながら、彼らの十代の娘といちゃついているのである。シュミットはまた、1966年から73年にかけて、ハンス・ヴォルシュレーガーとの共訳で、エドガー・アラン・ポーの翻訳を完成させている。中には、「紙片の夢」を芸術ではない、あるいは全くの無意味な作品だとし、シュミットのことは精神病質者だとして、作品についても著者のことも退けるような批評家もいた。しかし、彼に対する難解な作家だという評価や彼の作品についての「芸術ではない」といった評価はもはや色褪せ、そして現在では、20世紀における最も重要な作家のひとりであるとみなされるようになっている。 その他の作品1960年代には、ドイツのラジオ局のために連続ものの脚本を書いていた。それらは忘れられてしまったか、あるいはほとんど知られていない作家達、彼自身の意見では「大変過小評価されている作家達」、例えば、ヨハン・ゴットフリート・シュナーベル、カール・フィリップ・モーリッツ、レオポルド・シェーファー、カール・フェルディナンド・グツコウといった人達の作品を脚本にしたものだった。この「脚本」は、基本的に文学について、二人もしくは三人のゲストとナレーションの声で構成されていた(シュミットは「日傘を持ったトリトン」(1961)の中で引用されている「フィネガンズ・ウェイク」の翻訳を読むのに、自ら出演している)。こうした、いわゆる「ラジオ=エッセイ」と呼ばれるもののうちの11作品が、2003年に12枚組CDで発売されている。 晩年どの著作も数千部しか売れなかった(シュミットは、あからさまに、自分の作品を理解することのできるごくわずかな人々のために作品を書いたに過ぎないと認めていた)ので、シュミットは極度の貧困生活を送っていた。死の直前の数年は、文学研究者であるヤン・フィリップ・レームツマが財政的援助を行っていた。この人物はドイツ人のたばこ製造業者であるフィリップ・F・レームツマの遺産相続人であった。シュミットが完成させた最後の著作は「Abend mit Goldrand」(1975)だった。この作品は、その性愛を主題とした中身を理解するのに多くの人が難しいと感じたものだったが、批評家の中にはその創意工夫に富んだ点を評価する者もいた。シュミットは、1979年6月3日、ツェレの病院で卒中が原因で亡くなった。 遺産ドーキー・アーカイヴ・プレス(Dalkey Archive Press)は、2011年4月に、ジョン・E・ウッズ(John E. Woods)が翻訳していたシュミットの4巻にわたるシリーズを再刊行している。この中には、「Collected Novellas」、「Collected Stories」、「Nobodaddy's Children」、「Two Novels」が含まれている。この再発は、北アメリカ、イギリス、ヨーロッパ諸国で開催された「アルノ・シュミットを再発見しよう」という催しに合わせて計画されたものだった。バルクフェルトにある、ヤン・フィリップ・レームツマが出資しているアルノ・シュミット財団は、アルノ・シュミットの作品の完全版を出版する予定である。 脚注 |